隣の家との境界線フェンス問題、すべて解決します

マイホームの打ち合わせが終わりかけたタイミングで気付きました。隣の家との境界線にフェンスがない…! 予算も時間もないし、隣人がどんな方かも知りません。どうするのがベストでしょうか?

隣の家との境界線を明確にするために、フェンスを設置するのが一般的です。

実はコレ、意外と見落としがち。

打ち合わせが進んでから「フェンスを設置したいけど予算がない…」と悩む方がいらっしゃいます。

境界線問題は、慎重に対応しないと隣人トラブルに発展する可能性があります。

できる限り安く設置したいのが本音だと思いますが、お隣さんと良好な関係を築くために、地雷を踏まないように…慎重に検討してください。

費用を抑えるためには、フェンスの高さや設置するタイミングが重要です。

この記事では

- 隣の家との境界線におすすめのフェンス

- フェンスを安く設置する方法

- 隣人トラブルを避けるためのポイント

について詳しく解説します。

外構のプロが隣の家との境界線フェンスについて徹底解説

はじめまして、庭ファンと申します。

「庭のことなら、すぐ庭ファン!」をコンセンプトにお庭・外構・エクステリアのお悩みをすべて解決するために生きています。

総SNSフォロワーは約28万人※1からフォローいただける内容を配信していると自負しています。

※1

YouTube:チャンネル登録者数は14.2万人、総再生数は約5,500万回 Instagram:フォロワー数も10.0万人、その他:2026年2月現在

このサイトでは、お得にお庭づくりをするための外構・エクステリア商品情報やコストカットの秘訣などを、すべて無料で配信しています。

外構・エクステリアは、建物の次に高額な買い物です。

絶対に、失敗・後悔してほしくないという私の思いが伝わることを願いながら、お庭づくりで悩んでいるあなたのお役に立てると嬉しいです。

また、私の詳しい経歴を知りたい方は、≫わたしのプロフィールをご参照ください。

ご質問は、公式LINEからいただけると翌日までにはご回答するように心がけています!

よかったらご利用ください。≫公式LINEから質問する

隣の家との境界線専用のメッシュフェンス

コスパを重視するなら、網目状のパネルを用いた「メッシュフェンス」がおすすめです。

ほかのフェンスより安価で、商品によってはルーバーフェンス(目隠しタイプ)の半額程度で購入できますよ。

メッシュフェンスは、以下の3つを押さえておけば間違いありません!

目隠し性能はないですが、隣の家との境界線を明示するには十分です。

安くておしゃれなフェンスを選びたい方には、以下の6つがおすすめです。

- ハイブリットT・T(三協アルミ)

- フェンスAB YL3型(LIXIL)

- フェンスAB YS3型 木目調(LIXIL)

- フェンスLite A03型(YKK AP)

- PCフェンス(朝日スチール)

- プラドone(グローベン)

各商品の詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。

≫安くておしゃれ!最強の外構フェンス厳選TOP6はコレ【費用と理由をプロが徹底解説】

フェンスの高さ、設置場所に規定はない

境界線フェンスの高さや設置場所について、法律による規定はありません。

ただし、フェンスの高さは220cm以下にするのが一般的です。

建築基準法で、ブロック塀の高さが220cm(11段)までと規定されているため、法律に準じて220cmまでが暗黙のルールの常識の範囲内です。

また相手との敷地に高低差がある場合、相手側を高さ基準にしてもらえるとトラブルが少ないです。

必要以上に高さがあると風の影響を受けやすくなり、強度が下がる恐れがあります。

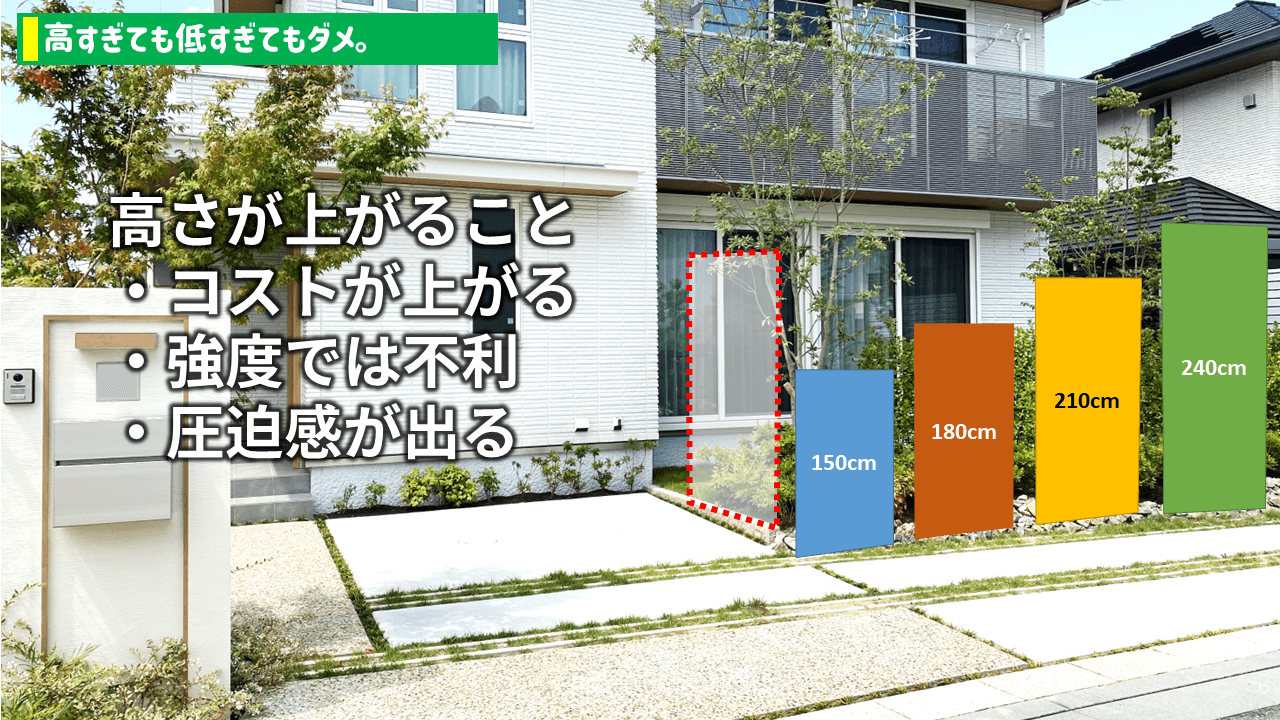

費用を抑えたいなら、120cmが最適な高さ

フェンスを高くすると、当然ですがコストも上がります。

隣家との境界を明確にすることが目的なら、フェンスの高さは120cmが最適です。

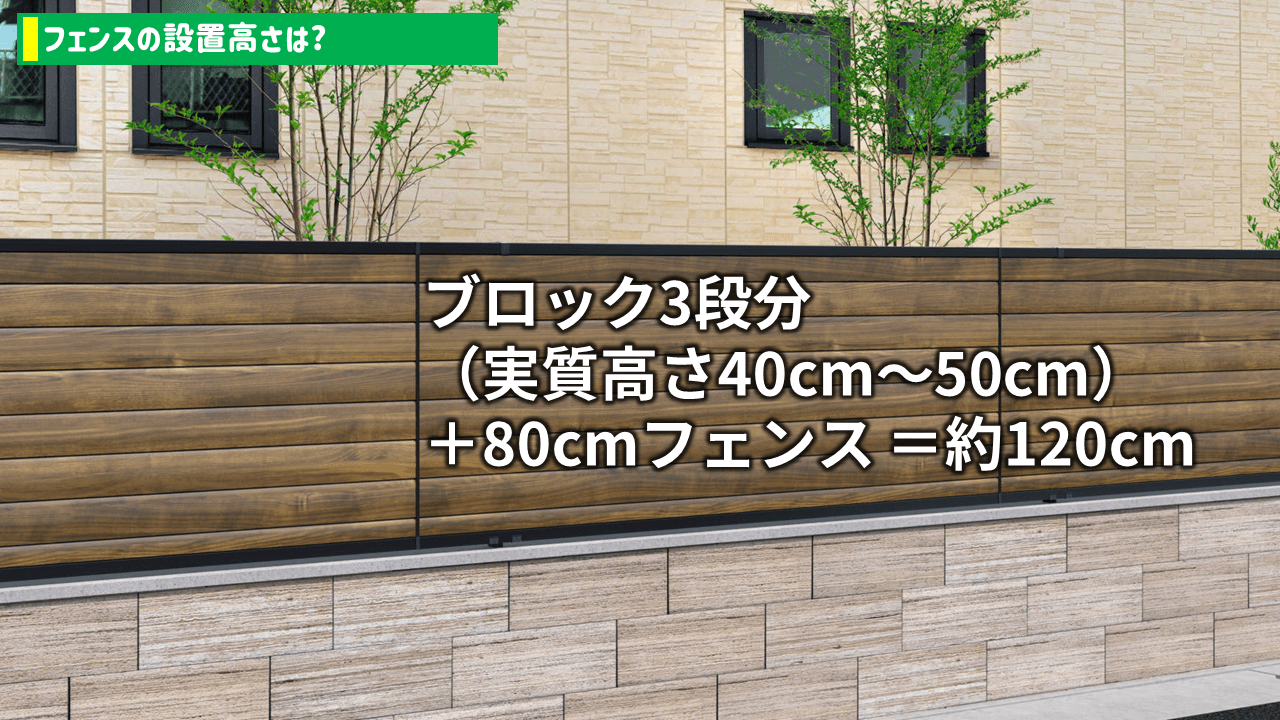

境界線フェンスの設置方法は、大きく2つあります。

- ブロック塀の上にフェンスを取り付ける

- 地面に直接柱を埋め込んで設置する

おすすめはブロック塀の上にフェンスを設置する方法。

この場合、ブロック3段+フェンス80cm=120cmがバランスの良い組み合わせになります。

110cm以下だと、低すぎてあまり役に立ちません。

頑張れば乗り越えられますし、身を乗り出すと転落する恐れがあって危険です。

建築基準法でも、2階のバルコニーやマンションの手すりなどは、110cm以上にするよう定められています。

フェンスの高さの決め方は、こちらの記事を参考にしてください。

≫おすすめフェンス超まとめ!外構歴15年のプロが教える商品選び・設置・コストカットの秘訣

隣の家との境界線を必ず確認して

フェンスを設置する際は、敷地の境界線を必ず確認してください。

写真のような「境界杭」がある場所が境界線です。

土地の境界問題はトラブルになりやすいので要注意。

ブロックやフェンスが境界線から出てしまうと、クレームに発展することがあります。

境界線は厳密に守る必要があり、ブロックの凹凸ですらはみ出してはいけません。

私が施工する場合は、境界線ギリギリに設置するのではなく、境界線から1cm~2cmほど自分の敷地の内側に設置するようにしています。

境界杭の位置が違うという理由で、フェンスの設置をやり直した事例がありました。

やり直しを行う場合、追加費用は注文主が負担しなければなりません。

境界杭が確認できない時や、少しでも不安がある場合は、業者さんに頼んで境界線の測量を行ってください。

隣の家との境界線にメッシュフェンスを選ぶメリット

境界線にメッシュフェンスを選ぶメリットは以下の通りです。

- 価格が安い

- 開放感がある

- 通風性に優れている

- 防犯性が高い

目隠し効果はありませんが、採光の邪魔をしないため、開放感のある印象に仕上がります。

風通しが良く、台風など強風の影響を受けにくいのも特徴です。

外から敷地内の様子が見えるので防犯性も高くて安全ですよ。

隣家の住宅との境界線に、目隠しが欲しいときは

とはいえ、プライバシー保護のために目隠しが欲しい方も多いですよね。

費用は高くなりますが、はじめから目隠し性能のあるルーバーフェンスを検討するのもアリです。

ただ、後から目隠し性能を追加したくなることがあると思います。

その場合、既存のメッシュフェンスにシェードをつけたり、自分で手を加えるのはおすすめできません。

風通しの良いメッシュフェンスは、柱の強度が弱い傾向にあります。

目隠しを後付けすると想定以上に強い風を受けることになり、既存の柱では強風に耐えられず、破損するリスクがあります。

どうしても後付けしたい方には、設置済みのフェンスの後ろに新たな柱を立てて、目隠しフェンスを追加する方法を推奨しています。

≫最安です。今あるフェンスに目隠しフェンスを後付けする最適な方法教えます!【保証アリ&強度◎】

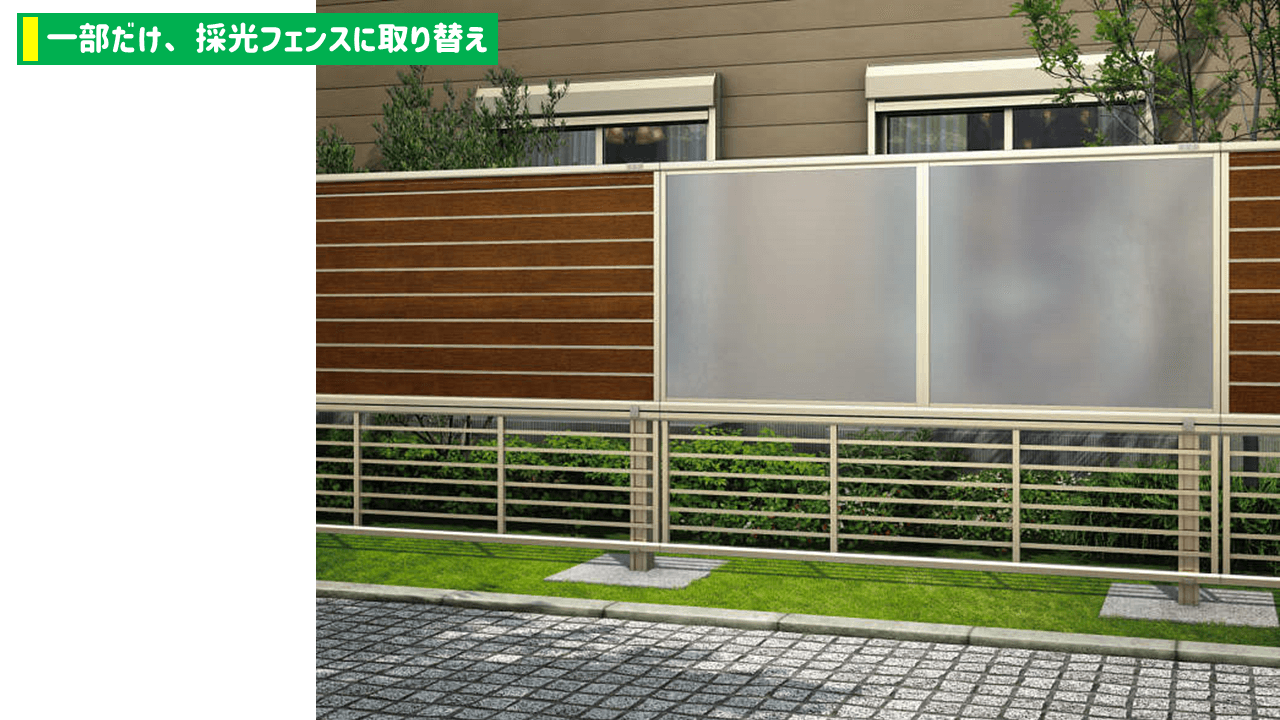

強度や見栄えの良さを重視するなら、途中でフェンスのデザインを変えるのがおすすめです!

同じシリーズなら、格子フェンスと完全目隠しフェンスを連結できます。

たとえば駐車場の側面でよく活用されています。

見通しを良くするために道路側だけメッシュフェンスにするなど、非常に使い勝手がいいんです。

境界フェンスの設置費用をより詳しく知りたい場合は、こちらの記事を参考にしてみてください。

最後に、境界フェンスの設置費用を0円にしちゃう裏ワザも紹介してます。

»境界フェンスの費用相場は?塀の外構工事で究極の0円にする方法も解説

隣家との境界線にフェンスを設置するタイミング

境界フェンスを設置するタイミングは、自分の家が完成して、お隣さんが引っ越してきてからがベストです。

立地条件によってはフェンスが不要なケースがあります。

お隣さんの窓の位置によっては「目隠しが必要だった…」と後悔する可能性も。

お隣さんがフェンスを設置してくれるケースも考えられます。

ただし、隣の住宅敷地と高低差がある場合は、敷地の高いほうが境界ブロックを設置する義務があると法律で定められています。

民法第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。

民法第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

高い土地に家を建てる場合、工事によって自然な水の流れを妨げてしまうことがあります。

低い土地に雨水が流れると、地盤が緩んだり、土地を削ってしまったりするのでそれを防ぐ必要があります。

そのため、水や土砂が流れるのを防ぐために、敷地の高い人がブロックやフェンスを設置するのが通例です。

現場状況によっては変わってくることもあるのでお隣さんとの協議、周辺環境に応じて総合的に判断が必要です。

隣の家との境界線フェンス、これだけはやらないで

隣家との境界線にフェンスを設置する時のNG行動を紹介します。

やってはいけないフェンス設置です。

フェンスを境界の中央に設置、費用を折半する

- フェンスを境界線の中央に設置する

- 施工費用を折半する

これらは隣人トラブルの原因になるのでNGです。

「安く施工できる」「敷地を広く使えてラッキー!」と考えるのは、問題の先送りでしかありません。

何十年か経てばお隣さんの状況は変わります。

- 引っ越し

- 離婚

- 相続

このような状況で、自宅を解体することになると非常に厄介です。

境界線の中央に設置したブロック塀・フェンスは共有物扱いになります。

そのため、解体費用をどちらが負担するのか、隣人と揉めるケースが後を絶ちません。

ハウスメーカーの営業担当さんはココまで詳しくないし、策士です。

浮いた予算でオプションの商品を購入させるために、隣の家との折半をすすめられることがあります。

後々トラブルが発生しても、ハウスメーカーさんは責任を取ってくれません。

営業トークを鵜呑みにせず、自分の敷地にフェンスを設置することを強くおすすめします。

隣の家との境界線にフェンスを無断で取り付ける

自分の敷地にフェンスを設置する場合、隣人に許可を取らなければならないという決まりはありません。

しかし、無断で設置するのはやめてください。

工事の騒音問題などがあるため、事前に伝えておくのが暗黙のルール・マナーです。

お隣さんと良好な関係を築くためにも、口頭でも良いので許可を取るようにしてください。

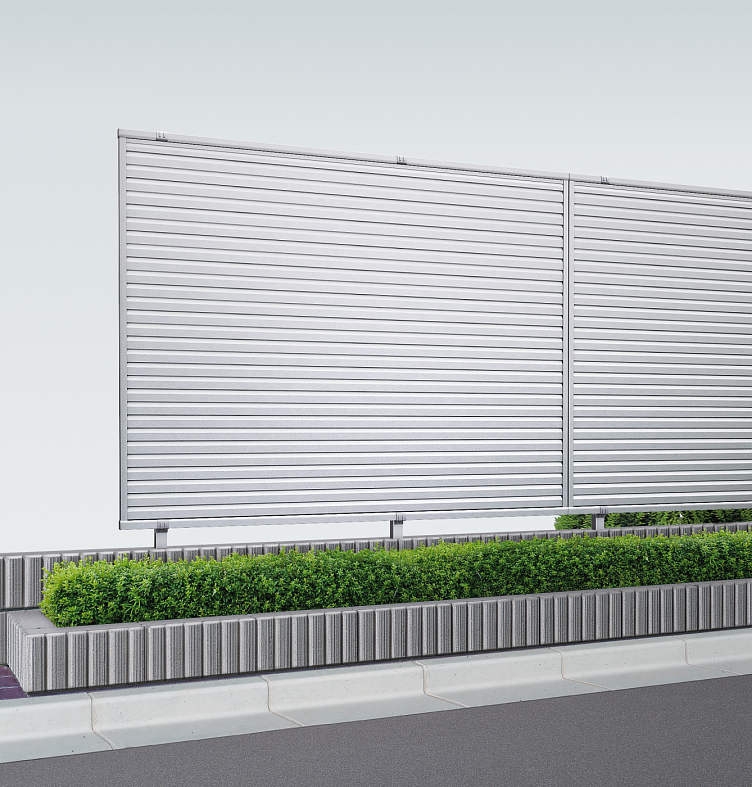

圧迫感が出るほど、フェンスを高くする

フェンスの高さは220cm以下にするのが一般的ですが、法律で上限は決まっていません。

アルミフェンスの場合、商品として300cmくらいまで高くできます。

しかし、フェンスを高くしすぎると、お隣から以下のようなクレームを受ける可能性があります。

- 日当たりが悪くなった

- 圧迫感がある

フェンスを設置するときは、必ず高さや設置場所を説明して、了承を得るようにしてください。

お隣さんの日当たりを確保するためには、フェンスの一部を採光タイプにするのが効果的です。

圧迫感を和らげるためには、

- 塗り壁調

- 木目調

- ポリカーボネート

などアルミ以外の素材を選ぶと良いですよ。

フェンスのわかりに、生け垣を設置する

境界に生け垣を設置するのは推奨しません。

自分の敷地側は剪定できますが、お隣側の管理は相手任せになってしまいます。

2023年から、民法の改正で隣の住宅・敷地からはみ出した植木を切って良いことになりました。

とはいえ、勝手に切るのはルール的に罪に問われなくてもモラル的にトラブルの原因になることに変わりありません。

剪定が必要ない場合でも、相手側に落ち葉が散って、掃除の手間を増やしてしまいます。

お隣さんに迷惑をかける可能性があるなら、やめておいたほうが無難です。

庭ファンメンタルでは相手に負担をかけさせることはできないです…。

隣の家との境界線フェンスを木製にする

木製のフェンスは、腐食防止のためにメンテナンスをする必要があります。

少しでも長持ちさせるためには、定期的に塗料を塗り直さなければなりません。

とくに敷地の裏側など、日当たりが悪い場所はコケが生えやすいので要注意です。

自分の敷地側はメンテナンスできますが、相手側は塗り直しができません。

お隣さんにメンテナンスをお願いするか、自分でフェンスを分解して塗り直すことになります。

庭ファンメンタルでは相手に負担をかけさせることはできないです…。(2回目

隣人とのコミュニケーションを大切にして

なにより大切なのは、お隣さんとのコミュニケーションです。

フェンスを設置する場合は、必ず事前に伝えてください。

おそらく、フェンスを設置するのが嫌な人はいません。

誰しも「隣の家との境界線は明かにしたいけれど、できれば費用は払いたくない…」と思っているはず。

どの場所に、誰が境界フェンスを設置するか、きちんと話し合うことが重要です。

基本的には以下の通例に従ってください。

- 敷地の高い人が設置する

- あとから引っ越してきた人が設置する

隣の家との境界線にフェンスは、なくてもいい

隣地が畑や空き地の場合は、境界フェンスを無理に設置する必要はありません。

敷地のまわりにフェンスや壁をつくらない、オープン外構を選ぶ方も増えています。

フェンスの代わりに、写真のような「民地石」という縁石ブロックを置く方法もあります。

基礎をつくる必要がないので、費用を安く抑えられるのが特徴です。

撤去も簡単で、後からフェンスの取り付けもできます。

防犯性能が低いので、不安な方はシャッターや防犯カメラを取り付けると良いですよ。

隣の家との境界線フェンスは専門業者に相談すべし

隣の家との境界線にはフェンスを設置するのが一般的です。

予算を抑えるためのポイントは以下の通りです。

- フェンスの高さは120cmが最適

- 設置するタイミングは隣の住宅に引っ越してきてから

- フェンスを設置しないという選択肢もある

土地の境界線は、隣人トラブルに発展しやすい繊細な問題です。

業者さんの提案通りに進めるのではなく、お隣さんと話し合ったうえで、最適な方法を選択してください。

そもそもフェンスの設置が必要かどうか、複数のプランを見て検討することをおすすめします。

優良業者さんを探すには、一括見積もり依頼をぜひご活用ください。

\まずは、無料で優良外構業社を探す/

≫(無料)庭ファン推奨店に相談する

※見積は何度でも無料です。

以上、いかがでしたでしょうか。

できるだけ噛み砕いて説明したつもりですが、一般的な内容になってしまったり個別な質問・疑問がある場合は、公式LINEで個別に相談いただけるほうが詳しい回答ができると思います。

ご質問は翌日までには回答するように心がけていますので、よかったらご利用ください。

外構を安くするためのお得な情報があります!

いかがでしたでしょうか?

庭ファンの過去の経験や考えていることを全部出し切って紹介しました。

外構を検討している、すべてのひとに応援したくコンテンツを配信しています!

外構工事はそのお家によって、訪問する業者さんによって値段が大きく変わるので、ぜひ庭ファンに見積書を見せてください。

庭ファン自身も外構の見積もりを作る人なので外構工事の相場価格も理解しています。

しかも、金額が比較できるだけじゃなくて…実は、失敗しそうな・後悔しそうな部分を指摘します!

こっちのプランのほうが良いというのは指摘を受けてはじめてわかりますね。

しかも、何度も話し合いすることで気づかないうちに、安心して任せられる業者さんか自分でわかるようになれます。

だから、庭ファンにご相談ください。

この限定リンクからご依頼いただいた方、限定であなたの家に合ったプランのチェック・アドバイスします。

安心できる業者さんの見積もり+庭ファンアドバイス=これが一番安心です。

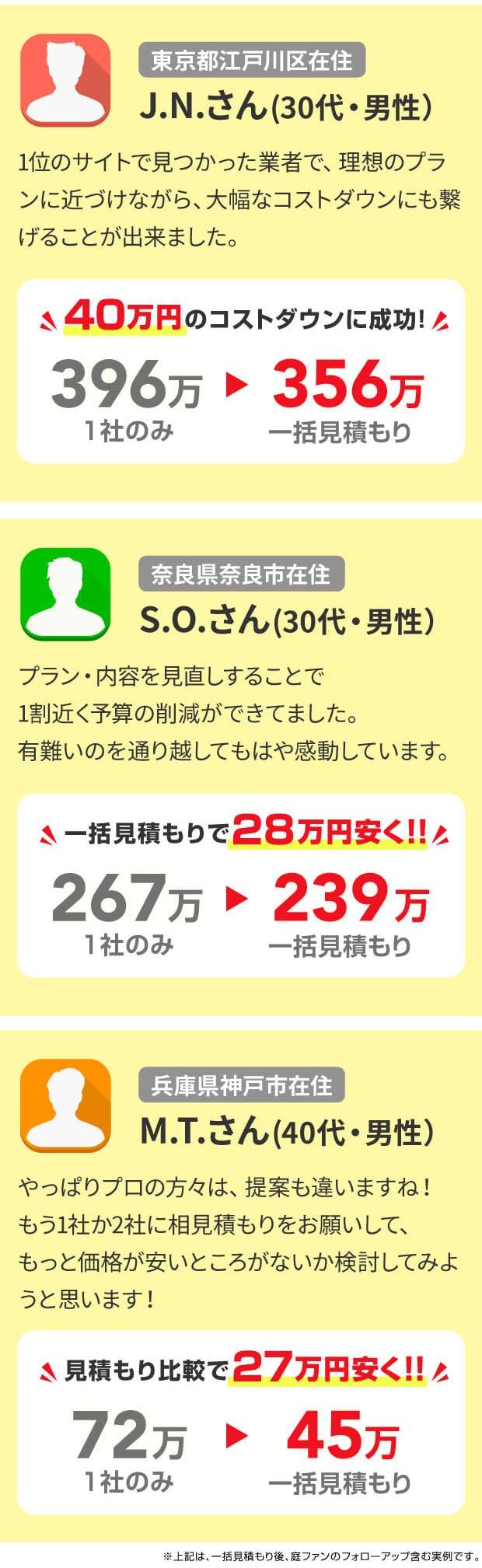

実際にアドバイスを受けた方は、大きな節約につながりました!

\節約できたお金でなにできる?/

\諦めていたオプションや便利な時短家電も!/

まったく同じ商品でも業者によって何万円も差があることもよくあるし、

相見積もりを取らないと、価格が安くなることにすら気がつけず、知らないと損するかもしれません。

たった、打ち合わせの1〜2時間で、数十万円やすくなり、使い勝手の良いプランも手に入る可能性も高まります。

残念ながら、業者さんの比較は、契約したあとではできません…

まだ、見積もりを依頼していない、今なんです!

庭ファンがアドバイスするにも、比較するにも見積書が必要です。

外構業者さんを見積もり相談するところから始めてください。

ぜひ、このリンクから見積もり依頼をしてください。

※このリンク限定で、庭ファンの無料アドバイス特典をおつけできます。

※他の方法から依頼されると状況を確認できないため、サポートができません。

「業者探しがめんどくさい、時間がない」

「どこがいいかわからない、見積もり良し悪しがわからない」

とはいえ…比較って忙しいし、時間がない…

わかります…、庭ファンも三児の父です。毎日バタバタします。

庭ファンのサイトはマジデ1分で入力が終わります。

余計な項目を設けず、必要最小限のシンプルなフォームにしました。

これだけ!

そして、手元に見積書が揃ったら庭ファンにこのフォームからお知らせください。

※注意※

アドバイスは、庭ファンの紹介した業者様限定です。

自分で探した業者様の場合は、別途外構見積もり診断サービス(有償:5万円~)をご利用ください。

いただいた見積書・図面を見て、あなたにぴったり合わせたアドバイスをご回答申し上げます。

アドバイスの内容と質は、いままでにご覧いただいたブログで期待いただけると思います。

あなたのお家のプランに適用させたあなた専用、総まとめになる見込みです。

期待できませんか?

ご満足いただけると、自信アリです。

庭ファンからの無料アドバイスがほしい!という人は、外構業者さんをまず見積もりを頼むことから始めてください。

こちらのリンクからお申し込みいただいた方限定で、このアドバイスは無料で行ってます。

本当にお得です。

安心できる業者さんからの見積もりと庭ファンの全力アドバイスで、後悔しない外構に近づられると思いませんか?

ぜひ思い描いた外構に近づくために、庭ファンがお手伝いします。

手伝ってほしい方は、このリンクから見積もり依頼をして見積もり依頼が終わればこのフォームからお知らせください。

ぜんぶ自力で頑張って失敗するかもしれない

アドバイスなしで、何百万円もムダになるのか

…どちらがいいですか?

今ならまだ、大丈夫!

ここから始めてください。

最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。