外構歴16年のプロ!おすすめフェンス・知識の集大成

フェンスは、お庭づくりになくてはならないエクステリアです。

安全やプライバシーを守るため、またオシャレのための役割を果たしています。

フェンスの設置を検討している皆さんの中にも、

- 「フェンス選びに妥協したくない」

- 「安い買い物じゃないから、失敗したくない」

- 「少しでもコストを抑えたい」

など、さまざまな思いがあるかと思います。

今回は私が外構業界に16年携わる中で得た、フェンスの知見・ノウハウをすべて出し切ります!

- 「ここから選べば間違いない」というおすすめ商品

- 知っておくべき知識

- フェンス設置時のよくある失敗

の3点も紹介します。

かなり長編記事ですが、でフェンス商品や工事についての疑問がほぼ一発で解決できるはずです。

そして、高額になりがちなフェンス工事を最安値で実施する裏ワザもご紹介します。

元・エクステリア商社マンがフェンスのすべてを語る

はじめまして、庭ファンと申します。

「庭のことなら、すぐ庭ファン!」をコンセンプトにお庭・外構・エクステリアのお悩みをすべて解決するために生きています。

総SNSフォロワーは約27万人※1からフォローいただける内容を配信していると自負しています。

※1

YouTube:チャンネル登録者数は14.1万人、総再生数は約5,400万回 Instagram:フォロワー数も9.7万人、その他:2025年12月現在

このサイトでは、お得にお庭づくりをするための外構・エクステリア商品情報やコストカットの秘訣などを、すべて無料で配信しています。

外構・エクステリアは、建物の次に高額な買い物です。

絶対に、失敗・後悔してほしくないという私の思いが伝わることを願いながら、お庭づくりで悩んでいるあなたのお役に立てると嬉しいです。

また、私の詳しい経歴を知りたい方は、≫わたしのプロフィールをご参照ください。

ご質問は、公式LINEからいただけると翌日までにはご回答するように心がけています!

よかったらご利用ください。≫公式LINEから質問する

【おすすめフェンス】この9商品から選べば間違いない

先に結論から言います。業界歴16年、外構の超プロがおすすめするフェンスは、以下の9種類です。

この9商品の中から選んでいただければ、まず失敗はありません。

3つのメーカーを紹介しているのは、工事を依頼する外構業者さんによって、安く仕入れられるメーカーが異なるからです。

LIXLさんの商品を安く仕入れられる業者さんもいれば、YKK APさんや三協アルミさんとお付き合いが深い業者さんもいます。

いずれにしても、この大手3社が販売している

- コスパモデル

- 目隠しモデル

- 木調モデル

3パターンの商品を知っていれば、もう勝ち確定です!

フェンスを設置する目的は主に次の3つです。

- 敷地の境界を囲いたい…メッシュフェンス(コスパモデル)

- 他人の視線が気になるので目隠しをしたい…目隠しフェンス

- 外構をおしゃれにしたい…おしゃれな木目調フェンス

それぞれで選ぶべきフェンスの種類を解説しますね。

低コスト!境界を囲いたいだけなら「メッシュフェンス」

メッシュフェンスとは、その名の通り網目状のパネルを用いたフェンスのことをいいます。

ほかのフェンスに比べ安価なので、建売住宅や設置する距離が長いお家でよく使われます。

目隠し性能はないものの「境界を明確にする」という目的は十分果たします。

私がおすすめしているメッシュフェンスは、以下の3つです。

- LIXIL「ハイグリッドフェンス UF8型」

- YKK AP「イーネットフェンス 3F型」

- 三協アルミ「ユメッシュE型」

各シリーズ、ほかにもいろいろな型がありますが、最安値を狙うなら上記の型を選んでください。

メッシュフェンスは基本、どのメーカーさんでも機能は同じです。

違うところといえば、メッシュフェンスの形状で一番上の手をかけられる部分に注目してください。

円形、半円型、三角形、ひし形など、いろいろな形状の商品があります。

でも、ほとんどの人は違いがわからないはず。だから値段で選んでいただいてOKです。

防犯目的での設置におすすめの商品

メッシュフェンスは、通風性・視認性・強度・コストに優れているので、防犯対策としても設置されます。

その場合、庭ファンのイチ押しは積水樹脂さんの「G10」です。

こんな感じで頭が三角形にとんがっているのが特徴です。

後付けで「忍び返し」という、侵入防止のものを設置することもできますが、高く付きます。

防犯対策が気になるのであれば、最初からG10のような先端が尖ったタイプがおすすめです。

お値段は先ほど紹介したメッシュフェンスの価格+100円/mぐらい。

なので、他のメッシュフェンス同様に1m7,000円ぐらいから取付が可能です。

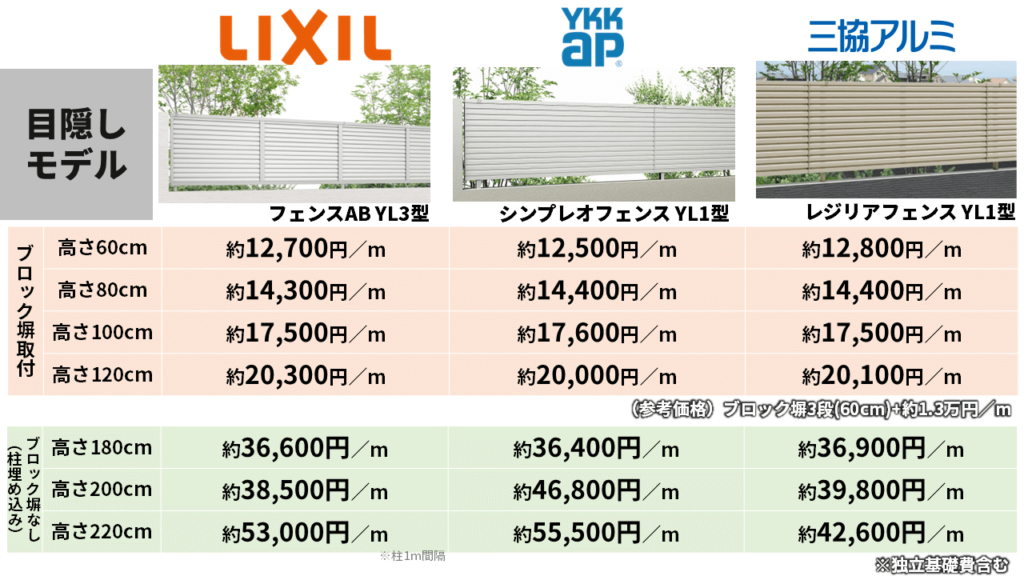

外からの視線を遮るおすすめは「目隠しフェンス」

お部屋の中やお庭を外から見えなくするのが目的なら、目隠しフェンスが良いですね。

目隠しフェンスにもいろいろな形状がありますが、私のおすすめは「ルーバーフェンス」。

中でも、この3つを選べば間違いありません!

- LIXIL「フェンスAB YL3型」

- YKK AP「シンプレオフェンス YL1F型」

- 三協アルミ「レジリアフェンス YL1型」

ルーバーフェンスの良いところは、目隠し効果があるのに程よい通気性もあるところです。

羽板1枚ごとに小さな隙間が開いていて風が通るので、台風・強風で破損しづらいんですよ。

あと、ルーバーフェンスには「縦ルーバー」と「横ルーバー」の2種類があります。

縦横の違いで強度は変わりませんが、構造上、横ルーバーのほうが価格が安いです。

縦ルーバーは横の格子や部材の量が多くなるんです。

最安値を狙うなら「横ルーバー」一択ですよ!

ちなみに、メーカーさんによる見た目の違いはほとんどわかりません。

工事の業者さんが、安く仕入れられるメーカーを聞いてから決めてください。

お庭を素敵に木目調にする!おすすめ「おしゃれフェンス」

「お庭をおしゃれに演出したい!」という目的でフェンスを設置する方には、デザイン性の高い木目調フェンスをご提案します。

木目調フェンスはお庭や建物によくなじみ、温かみある雰囲気に仕上げてくれます。

木目調フェンスは、アルミフェンスの表面に木目調のシールを貼った商品。

なので、耐久性や施工のしやすさはアルミフェンスと全く同じです!

そしてこの木目調フェンスを最安値で手に入れる方法は、「片面だけ木目調のものを選ぶ」こと。

おすすめの商品は、こちらの3つ!

- LIXIL「フェンスAB YS3-K型」

- YKK AP「ルシアスフェンス YS3F型」

- 三協アルミ「シャトレナフェンスII 1型」

木目にこだわりたい方は、両面木目調タイプを選んでくださいね。

3メーカー×3タイプ=9商品をご紹介しました。

いわば「殿堂入りレベル」の別格商品ですね。

目的にマッチするコスパのよいフェンスがほしいなら、この殿堂入りの9商品から選べば確実です!

殿堂入りフェンス以外も知って、選択肢を広げよう!

上記でご紹介した9つの商品を「ちょっと微妙だな」と思った方、いらっしゃいませんか?

こだわりたいあなたのために、

- シンプルなフェンス

- 樹脂板フェンス

- 高級木目調フェンス

- ポリカパネルフェンス

- 縦格子スクリーン

の4つのジャンル別に、庭ファンイチ押しのおすすめフェンスをご紹介します!

ちょっと予算は上がりますが、厳選に厳選を重ねたものばかりです。

選択肢を広げて、ご自宅に最適なフェンスを見つけてください。

コスパも見た目も良し!シンプルなフェンス

「メッシュフェンスが欲しいけど、もっとおしゃれなモノが良い!」

そう感じている方には、ぜひ以下の3つの商品をチェックしていただきたいです。

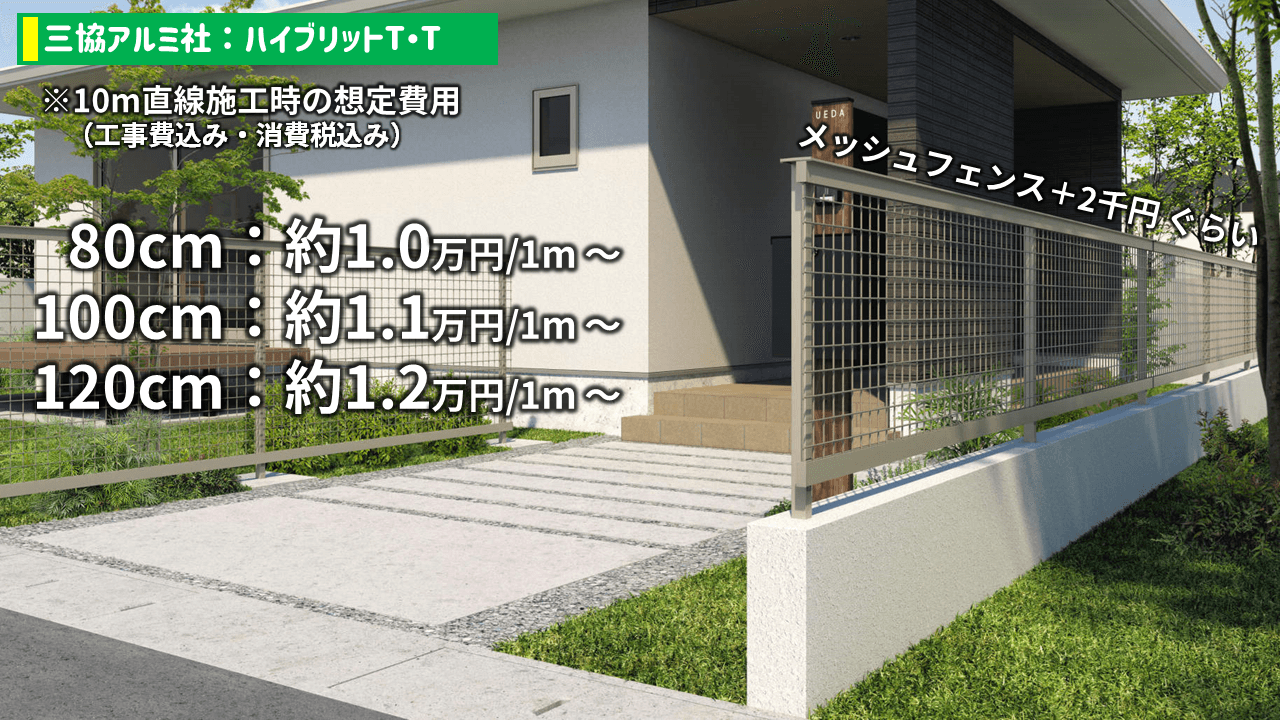

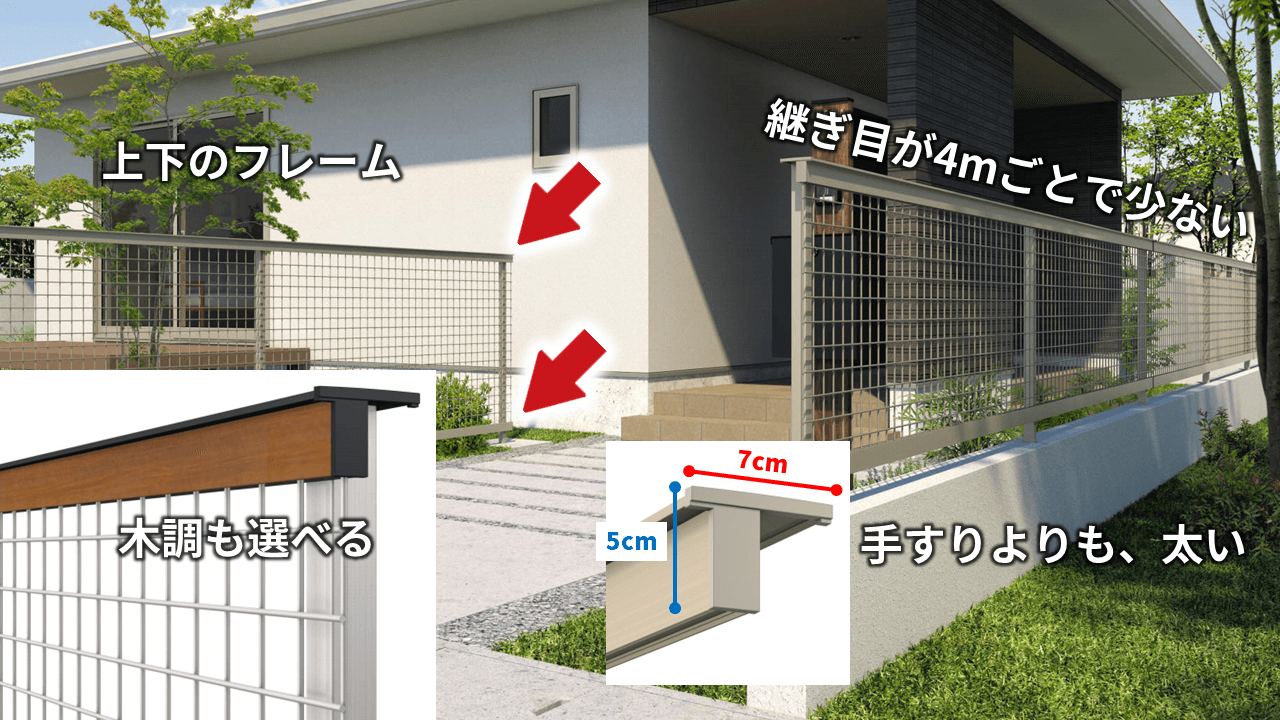

1.ちょびっと重厚感アップ!三協アルミ「ハイブリッドT・T」

三協アルミさんから販売されている「ハイブリッドTT」は、メッシュフェンスに近い商品です。

先ほどご紹介したメッシュフェンスより、2,000円くらい高くなります。

普通のメッシュフェンスとの違いは、上部のフレームがちょっと太くなっていることです。

バルコニーの手すりよりも太くて、安心感・存在感・重厚感を底上げしてくれます。

また、おしゃれな木目調タイプを選ぶことも可能。

玄関の軒天や玄関ドアの色などに合わせてコーディネートしていただくと、ぐっと境界が引き締まって見えますよ。

しかもフェンス同士の継ぎ目が4mごとに作れるタイプなので、洗練された雰囲気もあります。

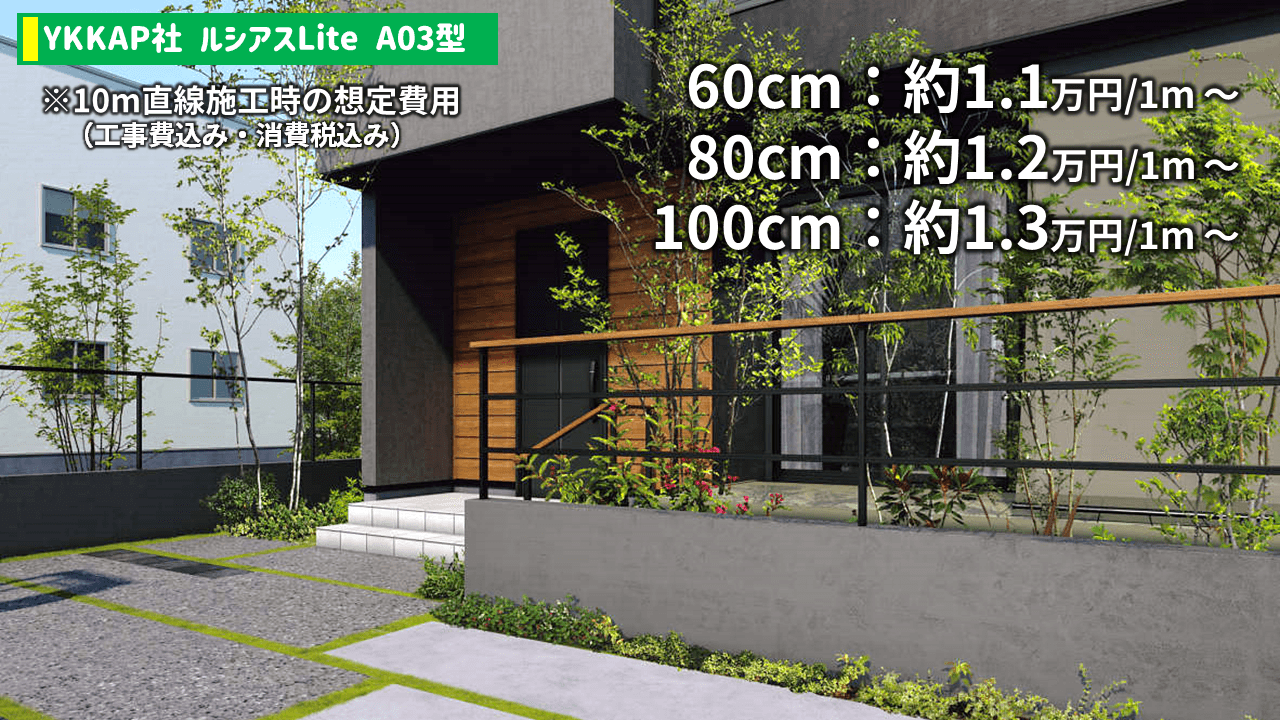

2.ゆるやかに仕切る!YKK AP「ルシアスLite A03型」

YKK APさんの「ルシアスLite A03型」は、フェンスというより「手すり」といった印象です。

植栽との相性が非常によく、景観を重視する方に人気です。

「メッシュフェンスのように明確な仕切りは欲しくない」「でも安全のためにフェンスはほしい」という方にぴったり!

中途半端に見えるかもしれませんが、抜け感があって、いい意味でフェンスらしさがない商品ですね。

私は、駐車場と後方のお庭の境界として、敷地内に設置を提案することが多いです。

特に、この「カームブラック」という色を選ぶと、背景にばっちり溶け込みます。

よくあるシルバーのフェンスと比べると、「仕切り感」は全然なくなりますよ。

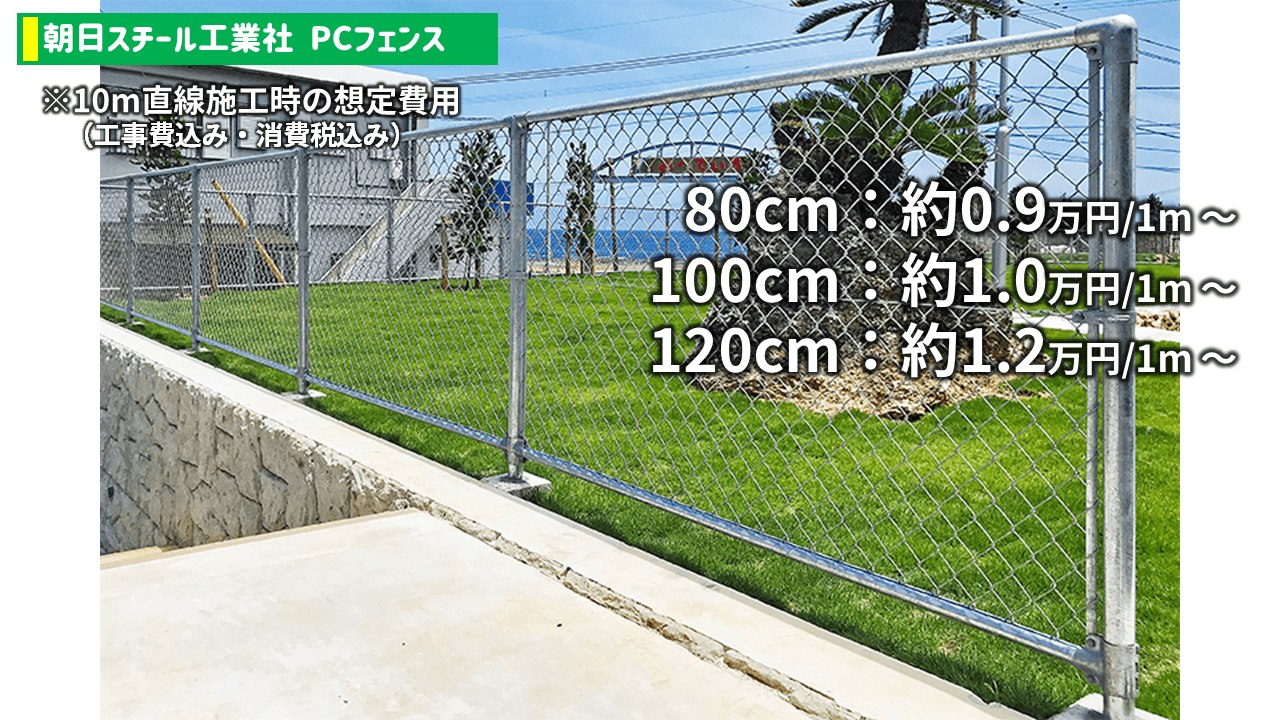

3. 奇抜な存在感!朝日スチール工業社「PCフェンス」

続いて、朝日スチール工業さんの「PCフェンス」をご紹介します。

公園などでよく見かける、シンプルな金属質感があるフェンスです。

メッシュフェンスに近い構造をしており、丈夫で値段も非常に安いです。

まるで米軍が使っていそうな、ギラギラ感のある奇抜フェンスですね!

- ロックガーデン

- ドライガーデン

- アメリカンな雰囲気のお庭

には、ぴったりのフェンスですよね。

こんなフェンスが気になる!という方は、以下の記事もぜひ読んでみてください。

≫アメリカンフェンスの相場価格&メーカー失敗しない施工例を徹底解説!

優しい印象にするなら!樹脂板フェンス

「あまりフェンスっぽくない、ナチュラルな雰囲気のものが良いな…」

そういう方におすすめなのが、樹脂板フェンスです。

おすすめしたいのは、

- グローベン「プラドフェンス」

- F&F「マイティウッドフェンス」

- ECOMOC「エコモックフェンス」

の3つですね。

どれも価格帯が近く、見た目も同じに見えますよね。

でも、メーカーさんによって質感や重み、特徴が全然違います!

たとえばエコモックフェンスは安いのですが、水が染みてしまうこともあります。

植栽を置きたいお家には向かないこともあるので、置く場所をよく考えて選んでください。

気になった方は、一度カットサンプルを取り寄せてみてください。

この3つの中だと、庭ファンのイチ押しはグローベンさんの「プラドフェンス」です。

プラドフェンスは、合成樹脂木でできている珍しいフェンス。

金属のようにギラギラとした光沢がなく、自然の温かみを感じられます。

ちょっとマットな質感なので、パッと見は天然木にしか見えません。

また合成樹脂木は、天然木より耐久性が高いというメリットもありますね。

柱の仕様が変わったため、値上げラッシュのこのご時世で値下がりした素晴らしい商品です!

プラドフェンスについては、こちらで熱く語っていますよ。

≫私が「プラドフェンス」を選ぶ理由5選!やっぱり失敗しないフェンスが良い【コスパ×質感×耐久性】

ラグジュアリー感を出すなら!高級木目調フェンス

記事の前半で、コスパ重視の方に向けた木目調フェンスとして以下3つを紹介しました。

でも安い木目調フェンスは、その分ちょっとだけデザイン性が落ちちゃいます…。

LIXILさんの商品で比較してみましょう。

画面左がコスパ重視タイプ、右が高級タイプです。

なので「とにかく美しい木目調フェンスが欲しい!」という方には、この3つをおすすめします。

- LIXIL「フェンスAA YS1型」

- YKK AP「ルシアスフェンス H02型」

- 三協アルミ「フレイナフェンスY3型」

いずれもコスパ重視タイプもありますが、性能や素材は全部同じ。

違うのは、見た目だけです。

そうは言っても、この美しさは段違い!

やっぱり高いフェンスって高いだけあって、美しいです。

実際に街中で見かけても、「おっ、綺麗!」と目を引きます。

とはいえ、価格はお高めで、コスパ重視タイプの約2倍…!

もう一度、価格をじっくり見てみてください。

たとえば「ルシアスフェンス H02型」(高さ120cm)を10m設置したら、フェンス代だけで約40万円です。

私としては、「40万円もあったら、カーポートとウッドデッキが付けられるな」と考えちゃいます。

そのあたりの価格差をどう考えるのか?を、しっかり検討していただければと思います。

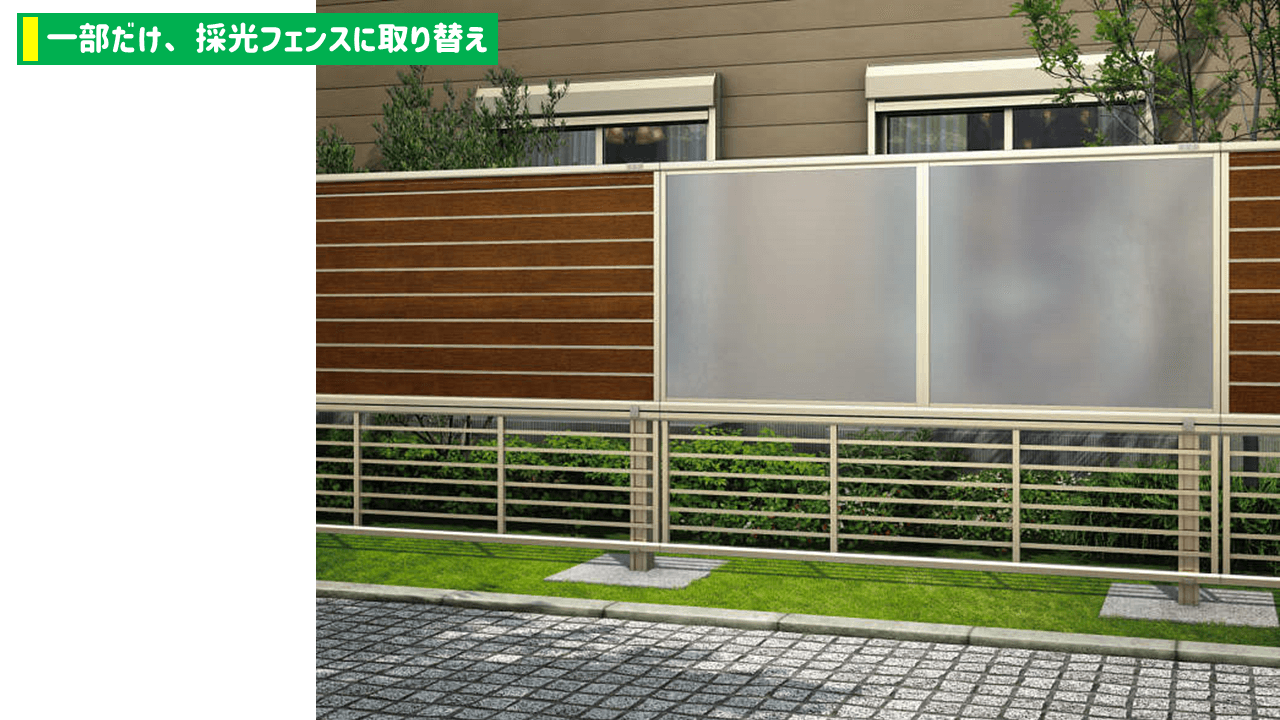

明るさ確保したい方におすすめ!ポリカパネルフェンス

ここまで目隠しフェンスは、光を通さない商品をご紹介してきました。

「目隠しもしたいけど、明るさも確保したい」

というわがままを叶えてくれるのが、ポリカーボネートという素材を使ったフェンスです。

ポリカーボネートは、カーポートやテラスなどの屋根材と全く同じ素材。

明るさも確保できますし、強度に優れているので見た目以上に丈夫ですよ。

おすすめしたい商品は、この3つ!

- LIXIL「フェンスAB YT1型」

- YKK AP「シンプレオフェンスFP1型」

- 三協アルミ「レジリアSP 1型」

とはいえポリカパネルフェンスは、通常の目隠しフェンスより値段が上がります。

なので、使い方を工夫して取り入れるのが賢い方法です!

よくあるのが、各メーカーの同じシリーズの目隠しフェンスと連結すること。

こんなイメージですね。

- 採光しつつ目隠ししたいリビングや窓の前→ポリカフェンス(1~2枚)

- それ以外の場所→目隠しのアルミフェンス

といった、ハイブリッドな使い方がおすすめです。

この使い方であれば、予算を削減しながらリビング前だけは明るい状態を確保できますよ。

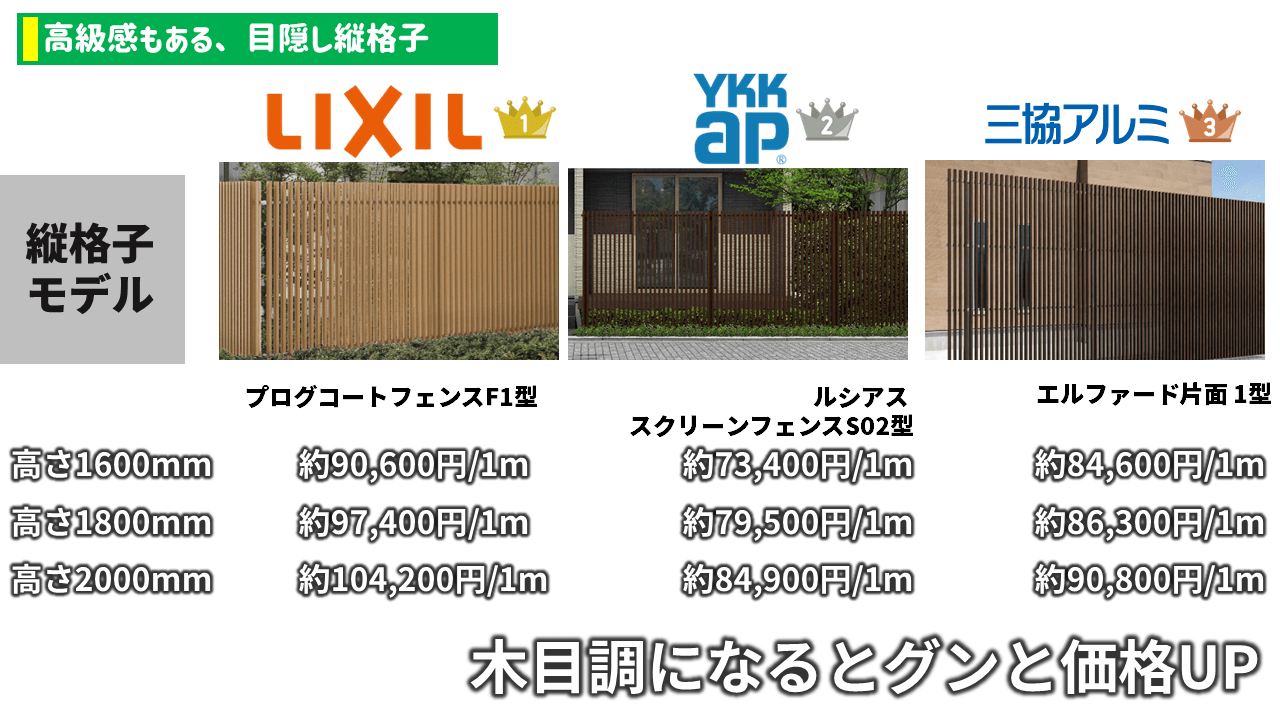

超カッコイイ!おすすめ縦格子スクリーンフェンス

ぜひ選択肢のひとつに加えていただきたい、縦格子の高級フェンスのご紹介です!

スッキリとした見た目でスタイリッシュなので、モダンなお家やクールな建物によく似合います。

通風性がありつつ圧迫感も少ないので、「さりげなく目隠しがしたい」方もチェックしてくだいね。

私のお気に入りは、

- LIXIL「プログコートフェンスF1型」

- YKK AP「ルシアススクリーンフェンスS02型」

- 三協アルミ「エルファード片面1型」

ですね。

上記の価格は、160cm・180cm・200cmの高さで記載していますのでご注意ください。

1mあたり6~10万円するので、他のフェンスよりも価格は一気に跳ね上がります。

が、高級感は魅力的。

「リビング前だけ」「玄関前だけ」と、一部だけ縦格子フェンスを取り入れるだけでも高級感を底上げしてくれますよ。

アルミタイプだけでなく、木目調タイプの縦格子フェンスもあります。

木目調はさらに値段が上がりますが、やっぱり雰囲気もぐっとよくなりますよね。

私は和風のお庭を作る時に、よくエルファードの木目調のものを採用しています。

とはいえ、10m付けたら30万円ぐらいするものがほとんど。。。。

そこで、アクセント的に使っていただくとより素敵なお庭になると思います。

追加でご紹介したフェンスは、こちらの記事でより詳しく解説しています。

≫安くておしゃれ!最強の外構フェンス厳選TOP6はコレ【費用と理由をプロが徹底解説】

知ってた?日本には1,000種類以上のフェンスがある

現在、日本で販売されているフェンスは、少なくとも1,000種類以上あります。

膨大な数の商品をすべて知るのは、なかなか難しいです。

今回紹介したものも、市販のフェンスのうち、特に使いやすいものの一部。

こういった記事を読んで、どんなフェンスがあるか知ることが、満足いくお庭を作るための重要な要素になります。

「おしゃれなフェンスをもっと知りたい!」という方は、こちらの記事をご参照ください。

≫知らなきゃ絶対損!「エルファードフェンス」は、プロも愛するハイセンス&高性能な逸品

超重要!おすすめのフェンスの高さの決め方

おすすめの商品について知っていただけたところで、フェンスの高さについて解説します。

フェンス選びで重要なのは、高さをどうするか。

ここをしくじると、どんなにいい商品を選んでも意味がなくなってしまいます。

デザイン性は度外視で、合理的に設置する方法論を解説します!

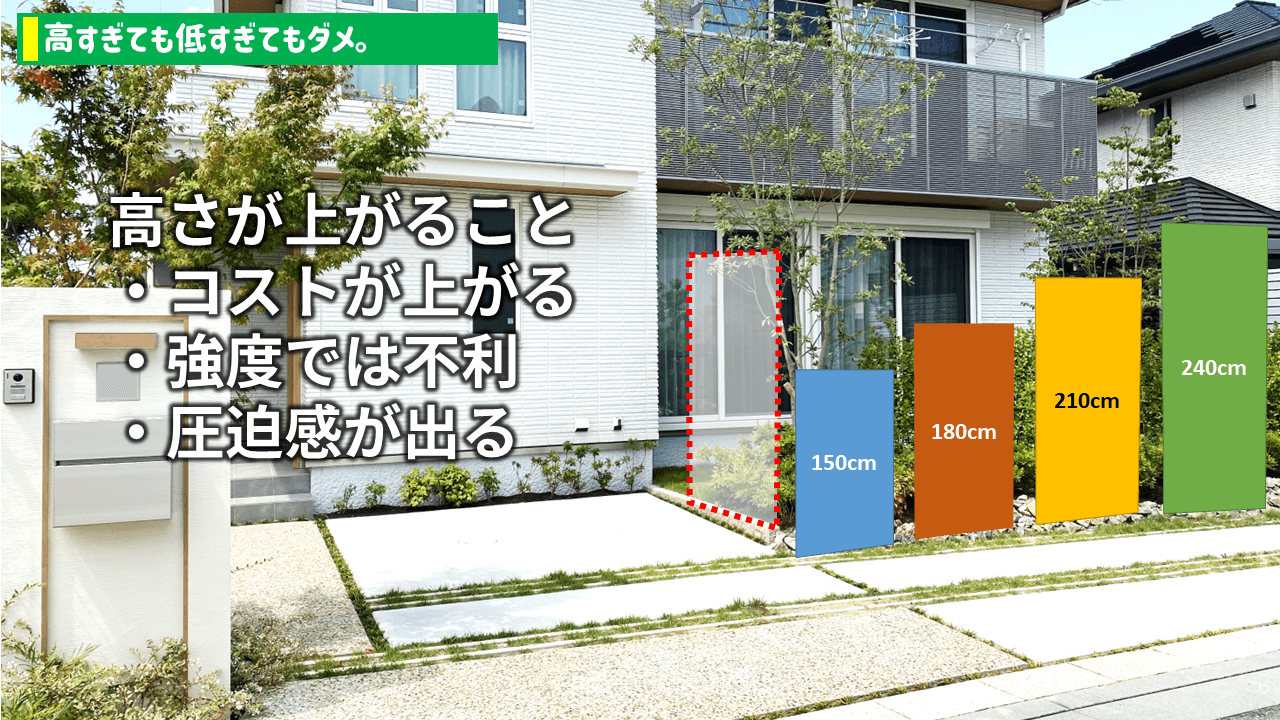

フェンスは、高すぎても低すぎてもダメ!絶妙なライン!

フェンスの設置で一番やっちゃいけないミスは、高さを間違えること。

必要な高さより

- 高すぎる→コストUP、暗くなる、圧迫感が出る、風の影響も受けやすくなる

- 低すぎる→高さ不足で目隠しできない、追加工事費用がかかる

と、どっちに転んでも余分な費用や対応が必要になってしまいます。

つまり、設置するフェンスのベストな高さを見つけなければならないんです。

おすすめの高さを決める!解決方法は「実測」しかない

フェンスの高さで失敗するのは、実測をしていないからです。失敗回避のためには、きちんと実測していただきたいです。

魔法のように解決できる術があると思った方、残念ながら…そんな方法は存在しません。

面倒くさいですが、必ずやってください。

ただし、フェンスの高さの基準は設置目的によって変わりますね。

したがって、なぜフェンスを設置したいのか、今一度確認してください。

以下のように、設置の目的によって必要なフェンスの種類や高さが変わるためです。

- 境界明示が目的→60cmのメッシュフェンスを採用

- 転落防止が目的→120cmのフェンスを選ぶ

- 目隠し目的→外部の視線を遮れる最低限の高さで設置

目的に応じた必要最低限の高さにすることで、無駄な部材を使わず安く設置できます。

1.境界を作りたい場合

お隣さんとの境界を作りたい場合は、高さ60cmのメッシュフェンスを採用したいです。

大人の膝くらいの高さしかありませんが、土地を囲うだけだからこれで十分。

視認性も良いので、誰かが侵入してきたときもすぐに分かって安心です。

お隣さんとの関係性にもよりますが、フェンスの代わりに境界ブロックだけ置く方法もあります。

フェンスを置くよりさらにコストカットできるので、検討してみても良いと思いますよ。

2.転落防止のために設置したい場合

転落防止のためにフェンスを取り付ける場合、120cmを目安にしてください。

これは「人が転落しない安心な高さですよ」と、建築基準法で定められている基準です。

フェンスの種類はどういったものでも良いと思います。

3.目隠し目的で設置したい場合

フェンスで「目隠し」したいなら、外からの視線を遮れる最低限の高さで設置してください。

そうすれば、目的を達成しつつ、コストを最小限に抑えられます。

私が実際に現場でやっている実測方法は、

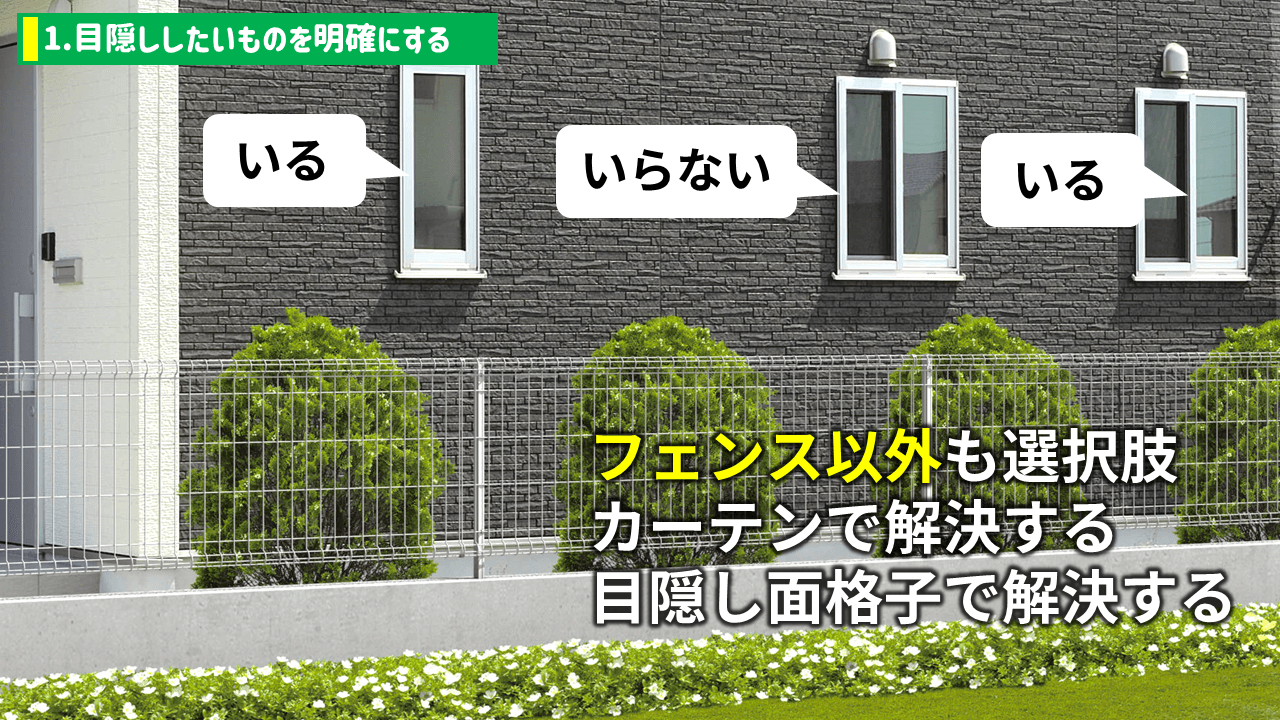

- 目隠ししたいものを明確にする

- どこからの視線を遮りたいのか明確にする

- 外から中が見えなくなる高さ・幅を実測する

というものです。

まず、どの部分を目隠ししたいのか/しなくて良いのかを考えます。

例えば、

- 玄関を入ってすぐの窓は目隠しがほしい

- その奥の廊下部分の窓には目隠しはいらない

- 奥のトイレや脱衣所の窓には目隠しがほしい

といった具合です。

生活動線上、目隠しが必要な場所と、そうでない場所が出てくるはずです。

目隠しが不要な窓にもフェンスを付けたら、当然コストが上がりますよね。

そしてここでぜひ、フェンス以外の選択肢も考えていただきたいです!

カーテンで対応したり、窓に面格子を取り付けたりする方法も有効です。

フェンスよりも安く済みますし、防犯性も高くなります。

いったんは、フェンス以外の選択肢も検討してください。

そのうえで「やっぱりフェンスが必要!」となってから、次のステップに移ります。

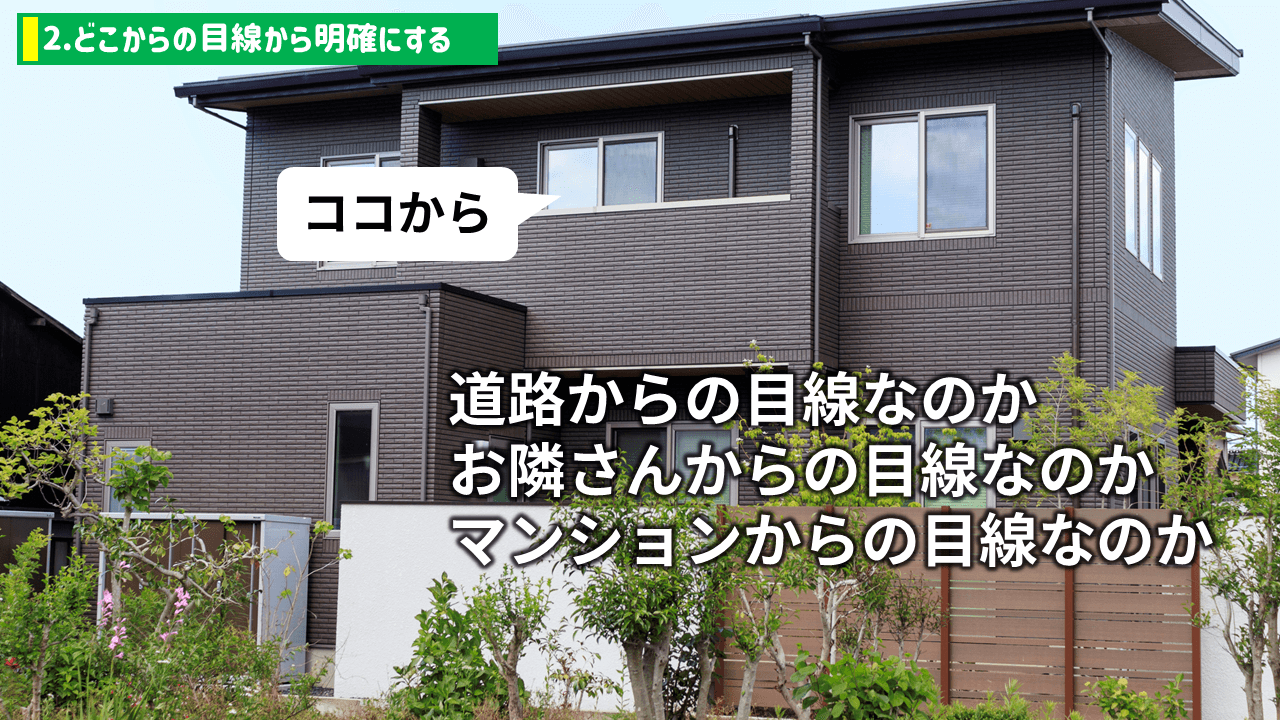

次に、どこからの視線を遮りたいのか明確にしましょう。

多くの場合、

- 道路からの目線

- お隣さんからの目線

- 向かいのマンションのバルコニーからの目線

の3つに集約されます。

ひとつだけでなく、複数あることも多いです。

面倒くさいですが、もれなく全部確認してください。

トイレの窓を開けたり、玄関から外に出たりして、ぐるっと見回すんです。

フェンスは、あとから延長するのが難しいので、ここで一度に!

高いところからの目隠しには、フェンスより安価なシェードやオーニング、テラス屋根が使えるケースもあります。

採用できる選択肢を知るためにも、絶対にもれなく全部確認してくださいね!

最後に、中の様子が見えなくなる高さ・幅を実測します。

道路からの視線を遮りたい場合、実際にお客さんに立ってもらい、確認をお願いします。

私がフェンスに見立てた棒を持って立ち、

- どこまでの高さが適切なのか

- どこまでの幅が必要なのか

を考えてもらうんです。

このとき大切なのが、奥さんと旦那さん、それぞれに確認してもらうこと!

奥さんと旦那さんで、見え方は変わってきます。

身長差もありますし、「どこまで目隠ししたいか」という考え方も違います。

だからひとりだけの判断で決めず、必ず入れ替わって確認してもらうんです。

何より、実際の視線の高さで実測することで「思っていたのと違った」を防げます。

フェンスの高さ・商品による印象の違いを写真で実感

実測のやり方がわかったところで、フェンスの高さによる印象の違いを写真で見てみましょう。

「私ならこんな提案をする」という4つの事例を集めました。

提案1. 高さ200cm×幅6m/高級タイプの木目調フェンス

玄関ドアの色に合わせて、木目調フェンスをチョイスしました。

表面・裏面、さらに柱まで木目調になっている高級タイプです。

こちらで値段は約48万円です。

提案2. 高さ180cm×幅6m/高級タイプの木目調フェンス

先ほどより、高さを20cm低くしました。

それだけで、値段は4万円ほど下がって44万円です。

この高さが最適だと思うのか、低すぎると思うのかは、皆さんの主観に基づくもの。

なので、正解はありません。

提案3. 高さ200cm×幅6m/コスパ重視の木目調フェンス

提案1の高さに戻して、商品を変えてみました。

コスパタイプのフェンスを選ぶことで、価格は約23万円まで下がります。

この見た目の違いをどう感じるのかは、あくまでみなさんの感覚しだいです。

「予算を出してでもおしゃれなフェンスを付けるのか」

「目隠しという目的を達成することが最優先か」の違いです。

提案4. 高さ200cm×幅6m/アルミのルーバーフェンス

最後に、私が個人的に好きなアルミのルーバーフェンスをご紹介させてください。

この見た目をイケてると感じるか、事務的すぎて嫌だと感じるかは、人それぞれ。

値段は、高級タイプの木目調フェンスの半額くらいまで下がります。

「最低限の目的を達成できれば見た目は気にしない」

「お金をかけてでも、雰囲気を壊さないおしゃれフェンスがほしい」

など、人それぞれ考え方は違います。

自身が優先したいことを意識しながら、プランを作ってもらうのがいいと思います。

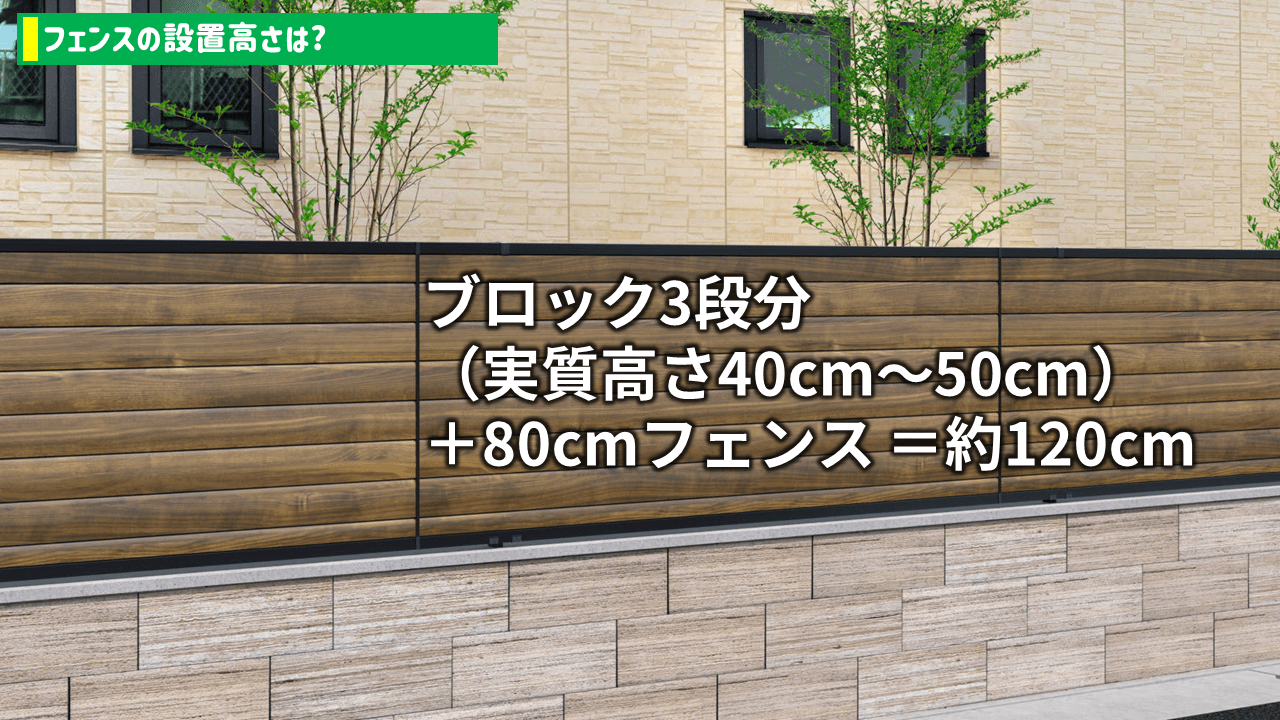

高さ指定が必要ない場合は、どの高さがおすすめ?

フェンス設置を検討するなかで、特に高さの指定が必要がないケースも出てくると思います。

その場合、バランスのいい高さで設置したいですよね。

私は「ブロック3段+80cm」でご提案させていただくことが多いです。

実際、ブロック1段目は地面に埋まったり勾配によって高さが変わったりすることがあります。

なので、「高さ40~50cmのブロック+80cmのフェンス」と考えていただけるとわかりやすいと思います。

地面からフェンスの一番上の高さまでが、120cmになるように設置するのがベストです。

後悔を防ぐには、高さを正しく設定することが本当に重要なんです。

こちらの記事で、より丁寧にフェンスの高さについて解説しています。

≫フェンスの高さは、こう決める。正解の基準と理由をプロが徹底解説!

≫目隠しって言ったのに、フェンスには隙間がある【フェンスの罠】

おすすめしたいフェンスの設置方法

続いて、フェンスの設置方法について見ていきます!

同じ高さのフェンスでも適切に設置することで、価格が下がることがあるんです。

さらに、耐久性が上がり、お庭のスペースも広く確保できるメリットがあります。

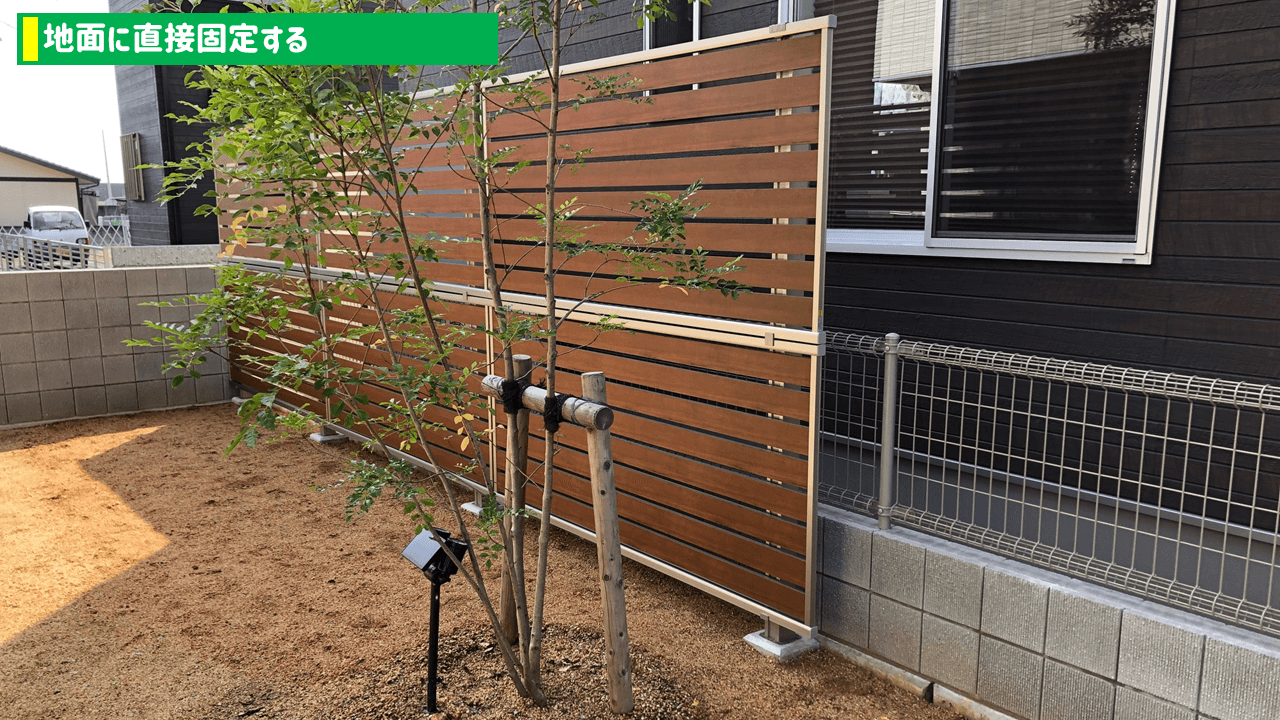

設置方法は主に2つ!ブロック塀 or 独立基礎

フェンスを設置する方法は、主に2つです。

ひとつめは、ブロック塀の上にフェンスを取り付ける方法です。

フェンスの設置というと、ほとんどの方がこの取り付け方をイメージすると思います。

ブロック塀を作ることで雨水を流したり、土が流出したりすることも防げるんです。

みなさんのお家の周りを見渡してみても、このパターンが多いはずです。

もうひとつの設置方法は、「独立基礎」というやり方です。

地面に直接柱を埋め込んでフェンスを設置します。

ブロック塀を置かないので、フェンスの高さがそのまま全体の高さになりますね。

どちらの方法で設置しても、強度は同じです。

違うのは、柱の太さ。

ブロックに差せるような細いものか、しっかり自立するように長くて太いものを使っているかの違いになります。

適切な設置方法は、現場の状況や業者さんによって変わる

ブロック積みと独立基礎、どちらが安く作れるのかも現場によって変わるんですね。

また業者さんの得意・不得意分野も影響します。

ざっくりですが、どちらが得意なのかは業者さんの会社名で判断できることもあります。

庭ファン的に、

- 「◯◯ブロック」→ブロック積みが得意

- 「◯◯エクステリア」→独立基礎が得意

といった傾向があるような気はしていますね。

アルミを得意としない業者さんにアルミフェンスを頼むと、フェンスの商品代金を高く取られてしまうかも…。

ブロックが得意でない業者さんにブロック積みをお願いすると、運搬料を高く請求されるかも…。

基礎作りのコストは、現場の状況と業者さんの得意分野によって変わります。

複数の業者さんに見積もりを出してもらうことをおすすめします。

見積もりを見比べて、納得いく工事をしてくれる業者さんを選んでください。

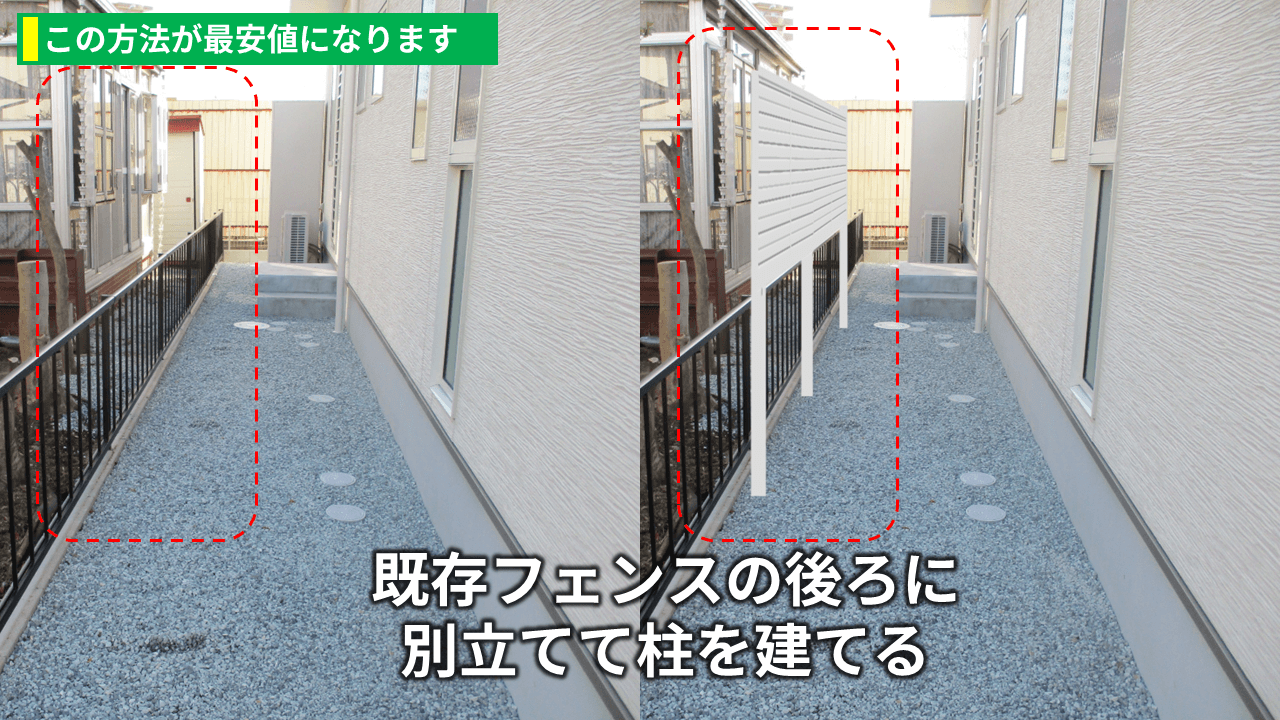

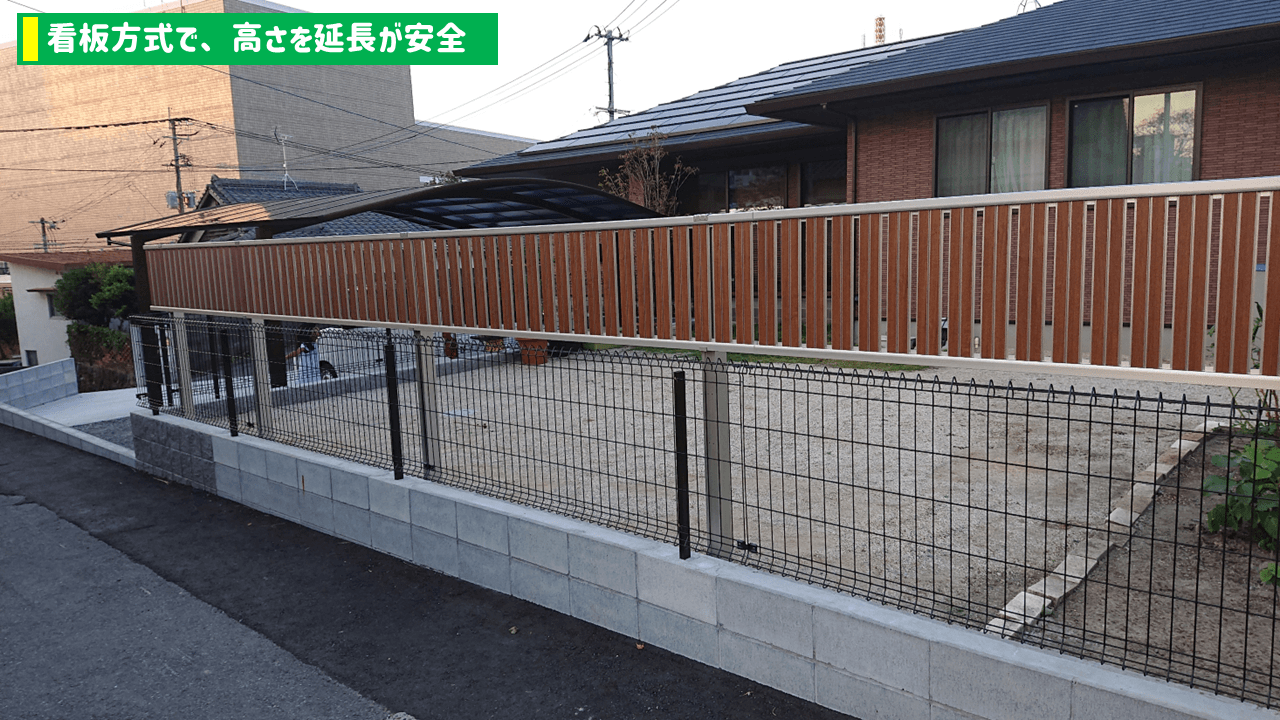

既存のフェンスを高くするなら「看板方式」がおすすめ

すでにフェンスがあって、その高さを延長したいという方もいらっしゃいます。

方法としては

- 今のフェンスの高さを延長する

- 全部撤去して新しいフェンスを設置する

- 既存のフェンスの後ろにもう1枚フェンスを設置する

の3つが考えられます。

おすすめは3番「既存のフェンスの後ろにもう1枚フェンスを設置する」です。

この方法は、既存フェンスの後ろに独立基礎を用いてフェンスを設置するもの。

この方法がもっとも安全かつ安価です!

たとえば今あるフェンスに、高さ1.8m、幅4mのフェンスを独立基礎で設置した場合の仕上がりイメージはこちら!

工事費はおよそ11万円です。

これだけで、勝手口周辺をお隣さんから目隠しすることができますよね。

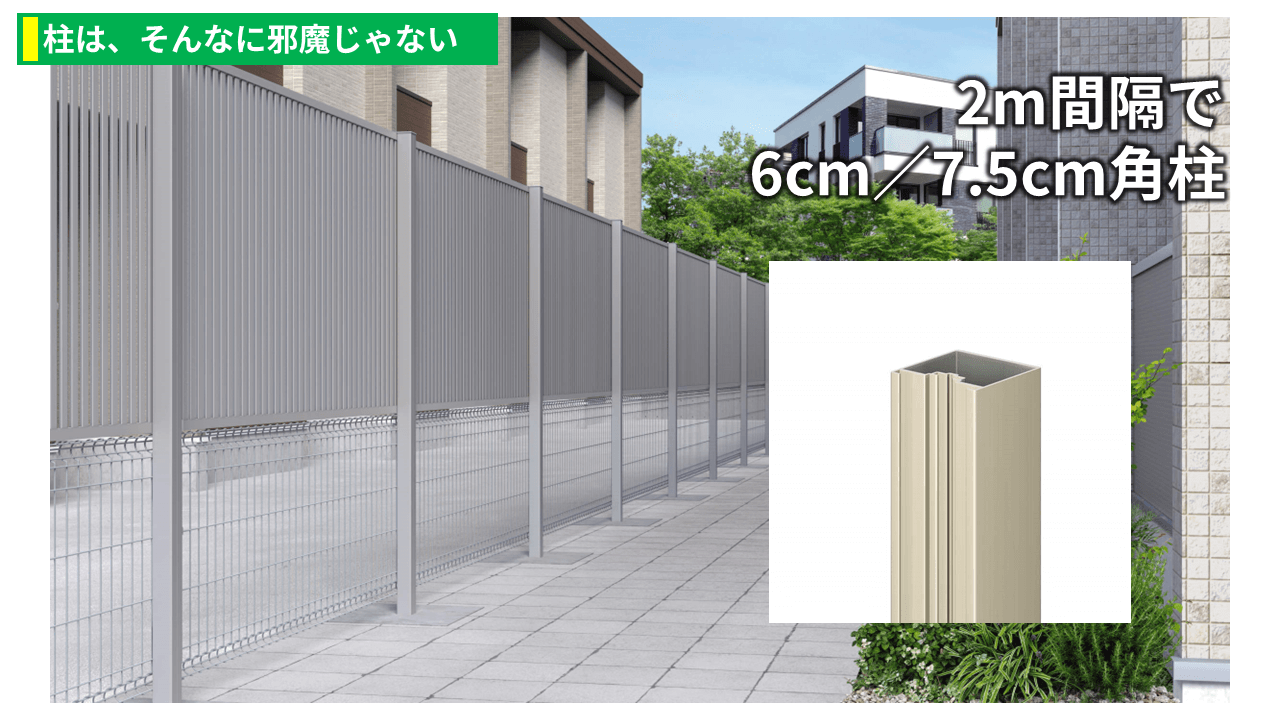

「柱が邪魔にならない?」と聞かれることもありますが、そんなことないですよ。

後付けするフェンスに使う角柱のサイズは、60~75mmです。

敷地の端っこに置くだけですし、それほど不便、通りづらいとは感じないと思います。

もう少しフェンスのランクを上げて、横幅も広くしたい場合、以下のようになります。

お値段は工事費込みで28万4,000円です。

これくらいしっかりフェンスを設置すると、安心感があって非常にいいと思います。

看板方式について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になりますよ!

≫最安です。今あるフェンスに目隠しフェンスを後付けする最適な方法教えます!

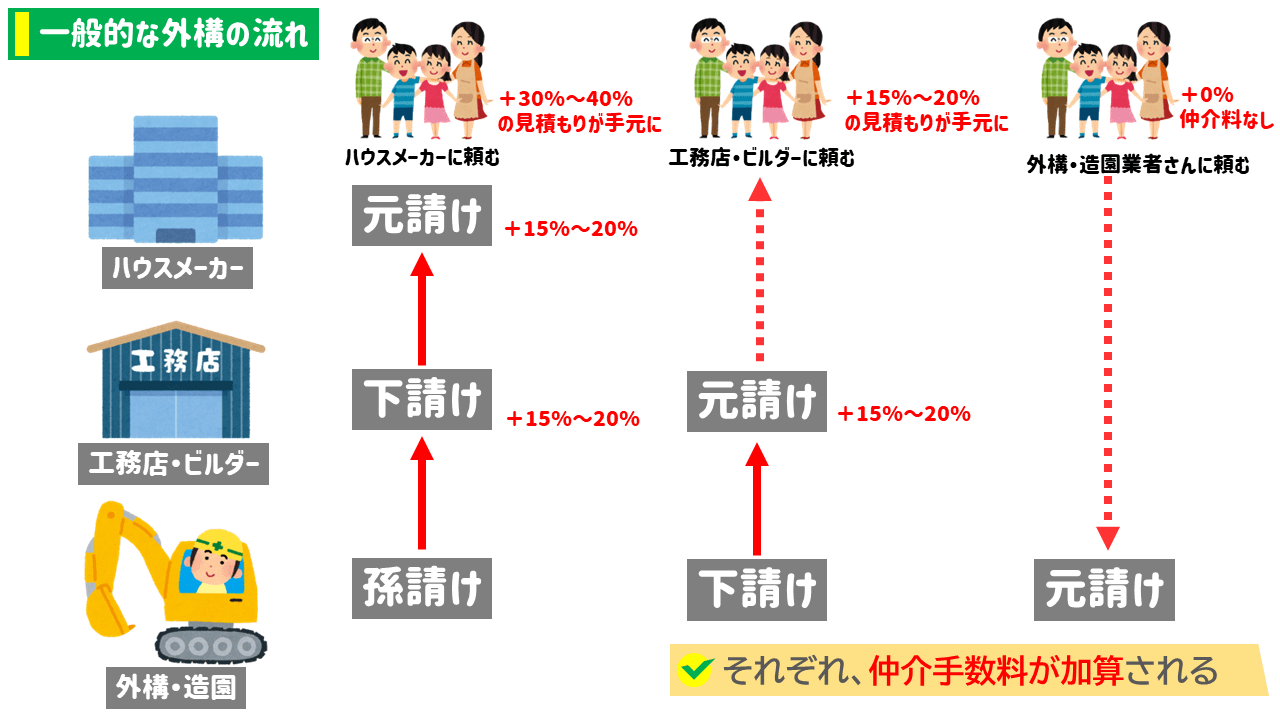

業者を正しく選ばないと、高値掴みさせられる

みなさん、自分で外構業者さんを選んでいますか?

住宅を依頼した、ハウスメーカーや工務店に任せっきりにしていませんか?

それだと、工事費も含めたフェンスを高値掴みさせられるかもしれません。

この章では、業者選びをマスターして、フェンス工事費用を安く抑える秘訣をお伝えします。

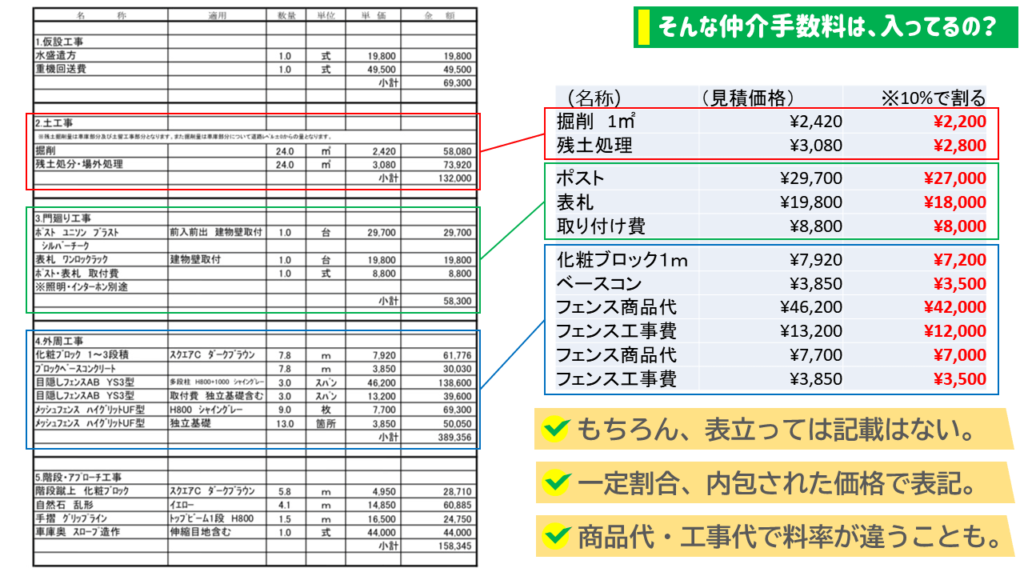

自分で業者を選ばないと、仲介手数料が加算される

まずは、外構工事の一般的な流れを知ってください。

お客さんから依頼を受けたハウスメーカーさんは、自社ですべての工事をやっているわけではありません。

地元の工務店さん、ビルダーさんと呼ばれる大工さんに、外注をしています。

ただしこのとき、タダで仕事を渡すわけにはいかないもの。

なので、下請け業者に15~20%の仲介手数料を加算しているんです。

依頼を受けた工務店やビルダーさんは、建物に関してはプロでも、外構工事は専門外であることがほとんど。

なので、彼らも外構の専門業者さんに再度、外注する形になります。

元請から下請け、下請けから孫請けという構造ができあがり…

みなさんの手元には、仲介手数料がガッツリ上乗せされた見積書が届くというわけです。

仲介手数料を0円にしたければ、ハウスメーカーさん、工務店さんを通すのはNG。

自分で探した外構業者さんに直接依頼する必要があるんです!

見積書には、表立って仲介手数料の記載はありません。

しかし、内包された形で必ず入っているものです。

業界の構造や手数料の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。

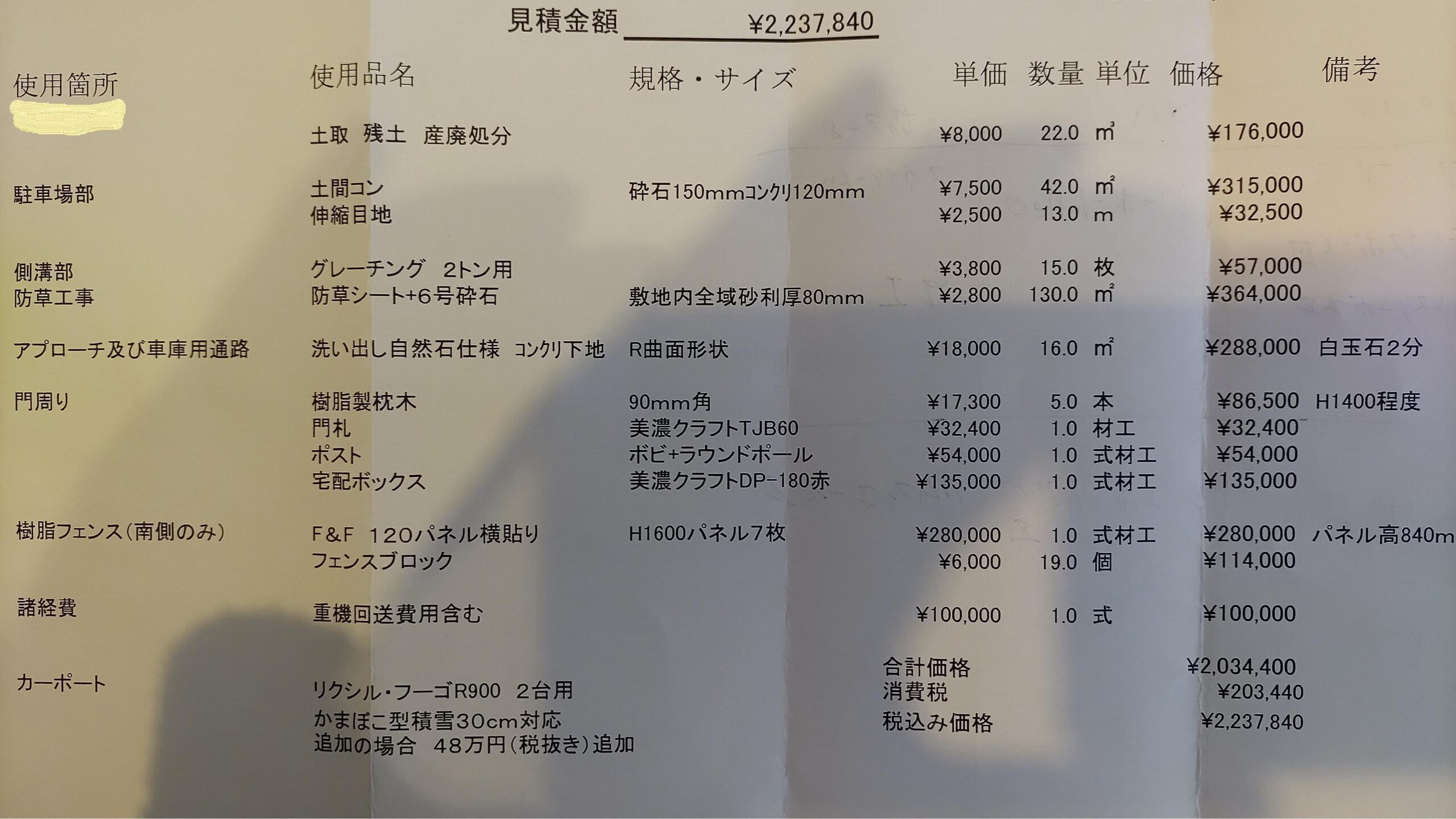

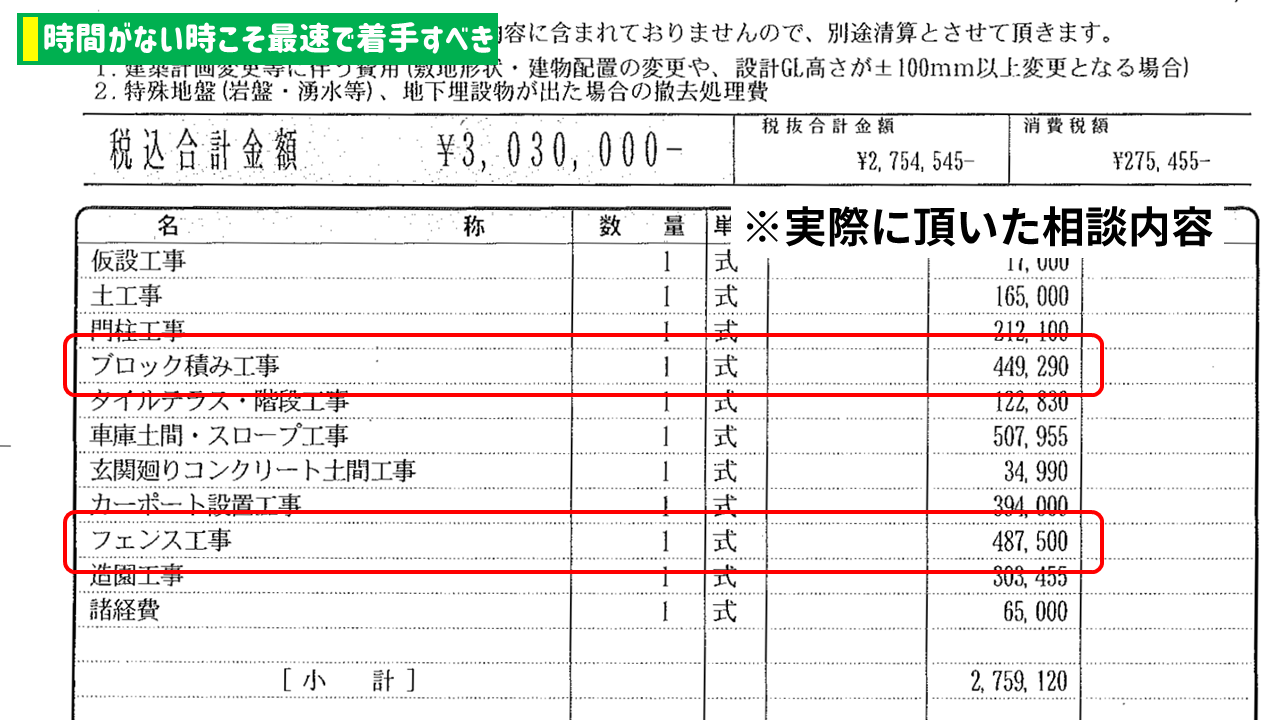

フェンス・ブロック工事は総額に占めるウェイトが大きい

仲介手数料が上乗せされることがわかっても「自分で業者を探すなんて面倒だから、多少お金がかかってもお任せでいいや~」と思う方もいるかもしれませんね。

しかし、フェンス・ブロック工事は、外構工事の総額に占めるウエイトがとても大きいんです。

こちらは、読者さんから実際にご相談いただいた見積もりです。

ブロック積み工事とフェンス工事で、100万円くらいかかっています。

総額300万円のうち、フェンス工事とブロック積み工事が3分の1を占めるんですね。

このように、大きなウエイトを占めるところに注目してコストカットに励んでいただくと、絶大な効果を発揮します。

逆にいえば、着手しなければ大損する可能性があるということです!

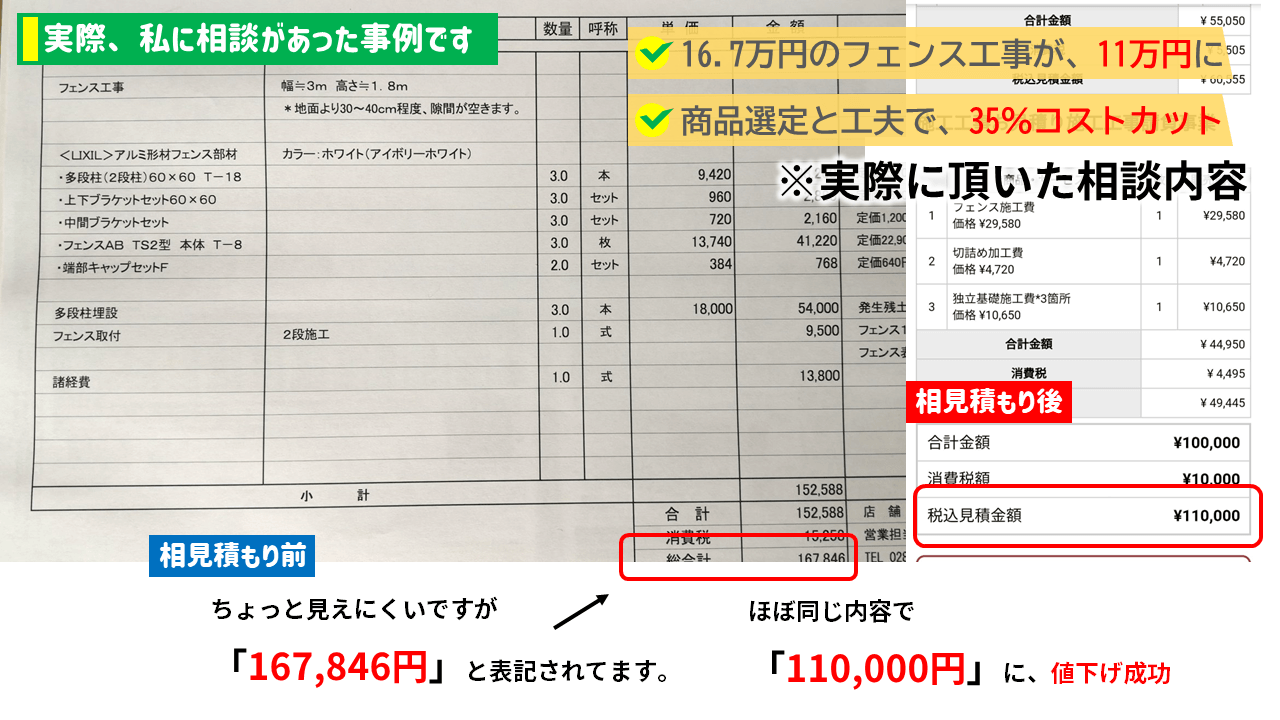

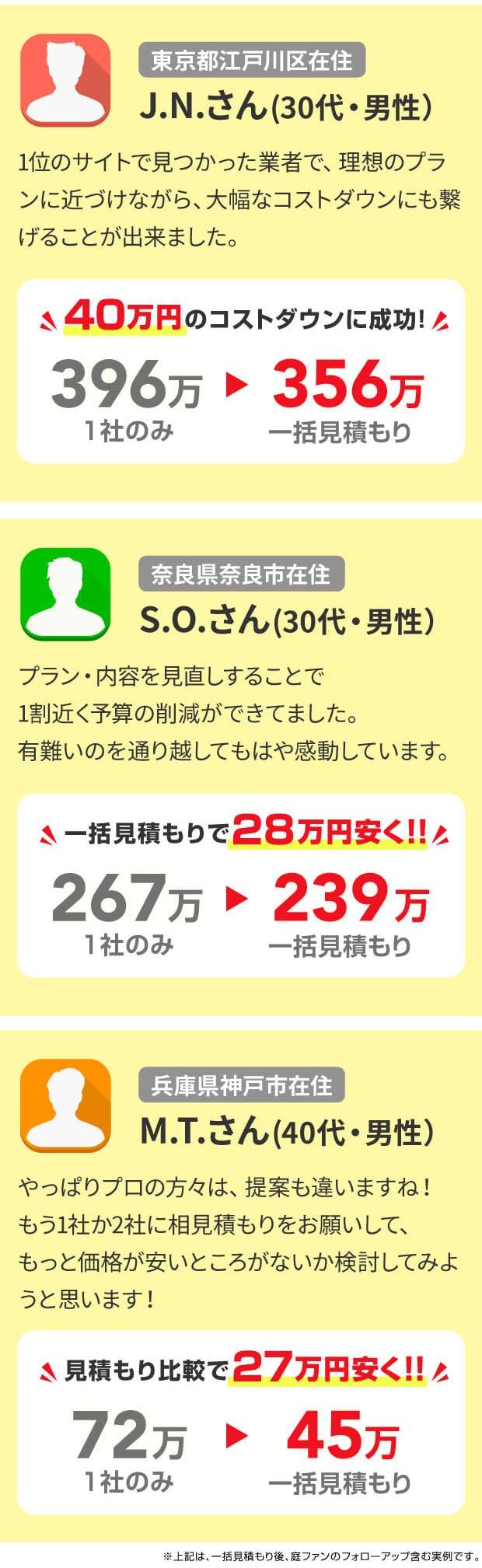

35%のコストカットに成功した例をご紹介

実際に、自分で相見積もりをとって業者を探し、大幅なコストカットに成功した実例をご紹介します。

相見積もりの前は16万7,846円ですが、まったく同じ内容で11万円まで値下げできました。

なんと35%ものコストカットに成功しています!

これは商品選定もさることながら、やっぱり仲介手数料等が入っていないことが大きな成功要因です。

せめて、大きなウエイトを占めるフェンス工事だけでも外構業者さんに直接依頼することをおすすめします。

知らないと損!フェンス設置の6つの基礎知識&節約術

フェンス工事で損しないために、ぜひ頭に入れておいていただきたい6つの知識があります。

- フェンスの格子は縦のほうがおすすめ

- 目隠しフェンスは横ルーバーのほうがおすすめ

- 耐用年数は、素材よりもデザインに依存する

- 柱の間隔を狭めると強度が上がる

- フェンスとブロックの間の「隙間」に要注意!

- フェンスは2m単位が最も経済的

こういった話、業者さんはなかなか説明してくれません。

しかし、この記事を見てくださっている皆さんには、私が16年間で培ってきたフェンスのノウハウを全てお届けいたします!

1. フェンスの格子は縦のほうがおすすめ

フェンスの格子には、縦と横のデザインがあります。

どちらも値段や強度は変わりませんが、迷ったら縦格子をおすすめします。

横格子には

- 格子の間にホコリが溜まりやすい

- 足をかけられて、いたずらされやすい

- 縦格子より目隠し効果が低い

というデメリットがあります。

縦格子ならホコリが下に落ちていくので、見た目の綺麗を保ちやすいです。

足をかけて登るのが難しくなるので、子供がいたずらすることも少ないです。

そして目隠し効果は、縦格子の方が高い!

迷うのであれば、値段は同じなので、ぜひ縦格子を選んでいただきたいと思います。

2. 目隠しフェンスは横ルーバーのほうがおすすめ

目隠しフェンスは、

- 縦目隠し

- 横目隠し

- 横ルーバー目隠し

の3種類があります。

値段はどれも、ほぼ同じです。

ですが、この中で私がおすすめしているのは横ルーバー目隠しです。

縦目隠し・横目隠しフェンスだと、完全に目が詰まっているので、風の影響をもろに受けます。

一方横ルーバー目隠しの場合、羽板の間に隙間があるので、風を少し通すんです。

それぞれの金額や通風性をまとめると、次の通りです。

こちらの3商品、柱は共通です。

が、通風性を比較すると…一目瞭然ですよね。

横ルーバーが1番、通風性が高いです。

「たったの6.2%?」と思うかもしれませんが、この「ちょっとだけ風が通る」のが非常に重要なんです!

フェンスは風の影響を強く受けるものですから、少しでも風を受け流せるだけで耐久性はだいぶ変わります。

設置した後に風のことを気にせず使うためにも、横ルーバーフェンスを推奨します。

ただし、

- 近くにあるお隣さんの室外機の風を防ぎたい

- 道路の音を遮りたい

という場合は、ルーバーフェンスは不向き。

完全に目が詰まった横目隠し・縦目隠しフェンスを選んでいただくといいと思います。

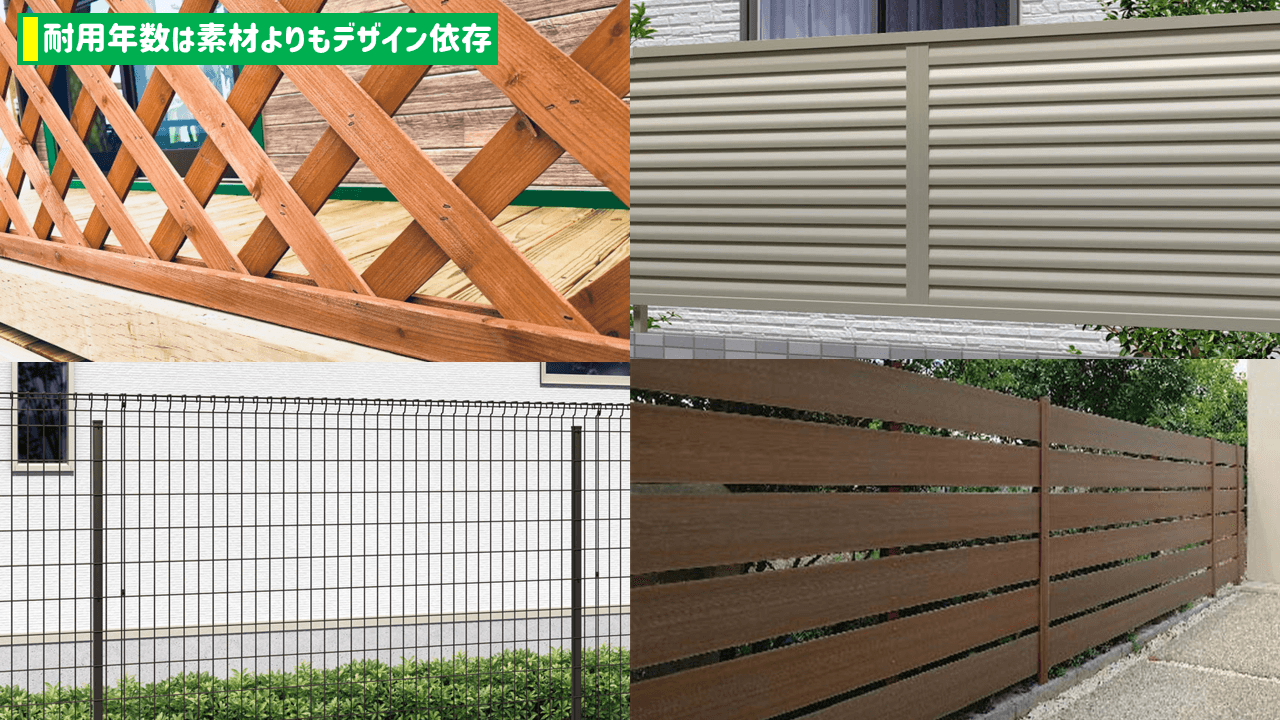

3. 耐用年数は、素材よりもデザインに依存する

意外かと思いますが、フェンスの耐用年数は素材よりもデザインに依存します。(天然木を除く)

そもそもフェンスって、天然木以外の素材であれば20年ぐらいは余裕で使えるんですよ。

アルミ、スチール、樹脂といった素材選びで、経年劣化や耐用年数は正直変わりありません。

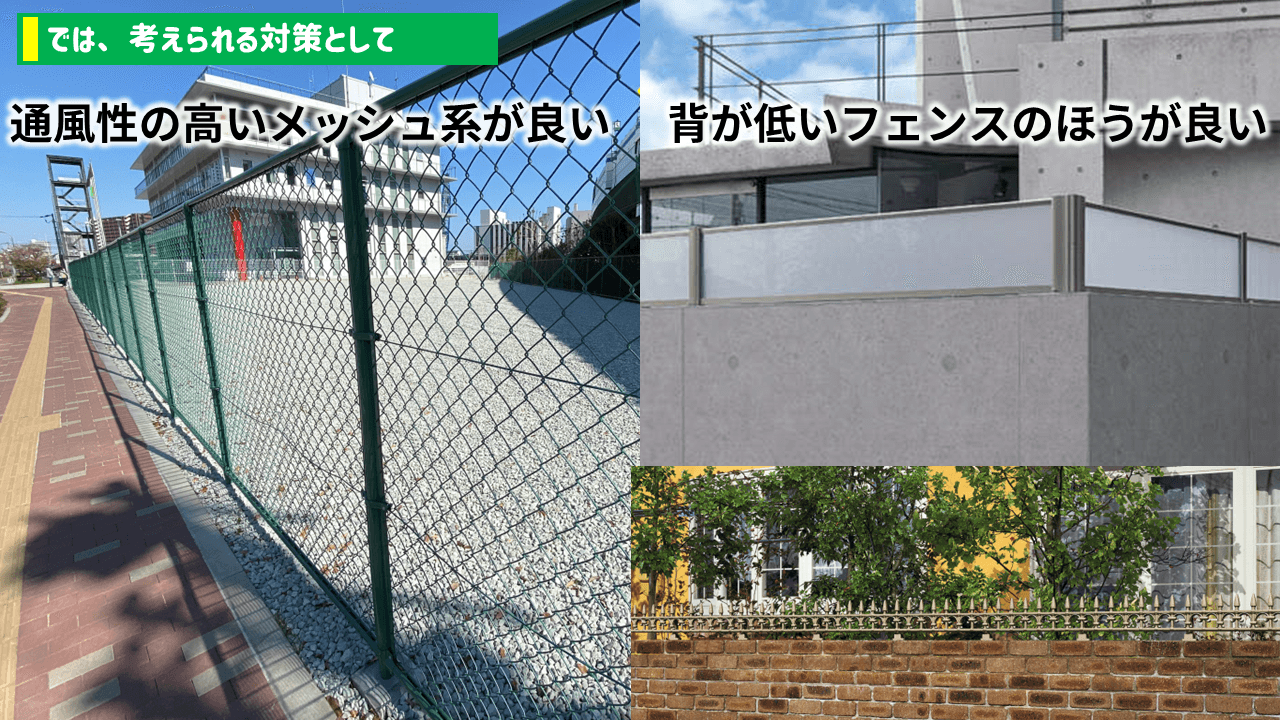

フェンスが壊れる原因の99%は、台風か物損事故。

だから、通風性の高いフェンス、風の影響を小さくできる背の低いフェンスのほうが、強度を高められます。

4. 柱の間隔を狭めると強度が上がる

そんな方に私が提案するのは、四国化成さんの「クレディフェンス」です。

フェンスを置く場所によって、私たちが提案する商品も違ってきます。

- お隣さんの家で風除けできる場合

- お隣さんとの境界部分に設置する場合

は、風の影響を受けにくいので…

LIXILさん、YKK APさん、三協アルミさんの商品でまったく問題ありません。

ただ角地や高台など、風の影響を受けやすい場所であれば、頑丈な四国化成さんのフェンスを提案しています。

四国化成さんのフェンスの良いところは、フェンスの柱の間隔を狭めて強度を上げられることです。

通常のフェンス工事では、2mごとに1本の柱を設置します。

しかし四国化成さんのフェンスは、1mごとに柱の設置が可能。

耐風圧強度は、50m/秒まで強化されます。

柱の本数が増えるので商品代金がかかりますし、柱を埋め込む工事費も高くなります。

ですが、台風の多い地域などで心配な方には「安心を買っていただく」ということで、こういった提案をすることがあります。

クレディフェンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています!

≫風に強いフェンスは、クレディフェンス!その最強な理由をプロが解説!【目隠しフェンス×台風対策】

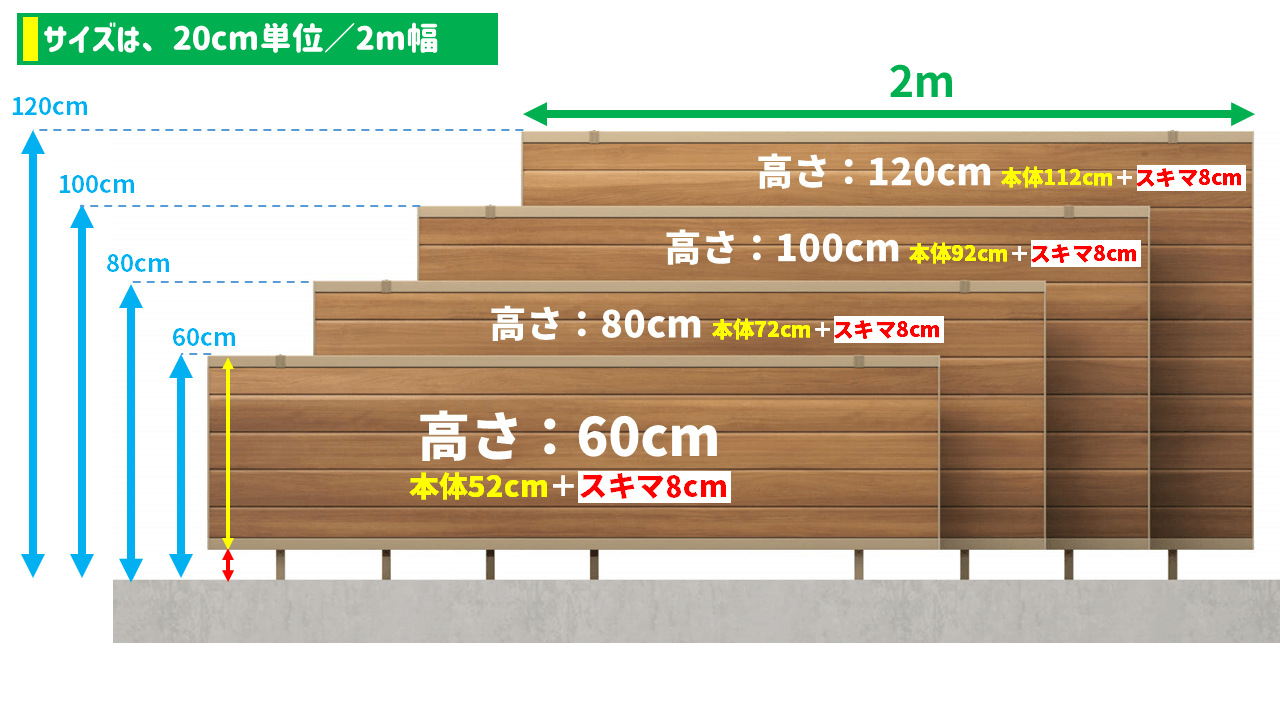

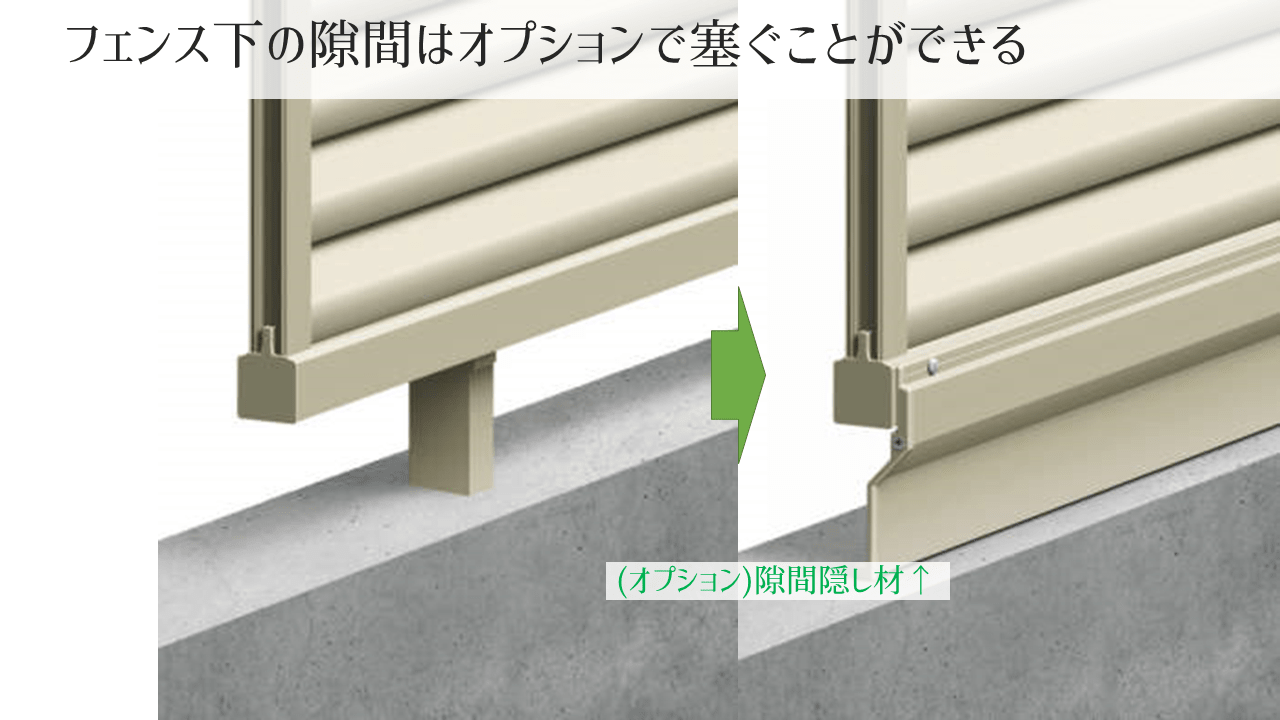

5.フェンスとブロックの間の「隙間」に要注意!

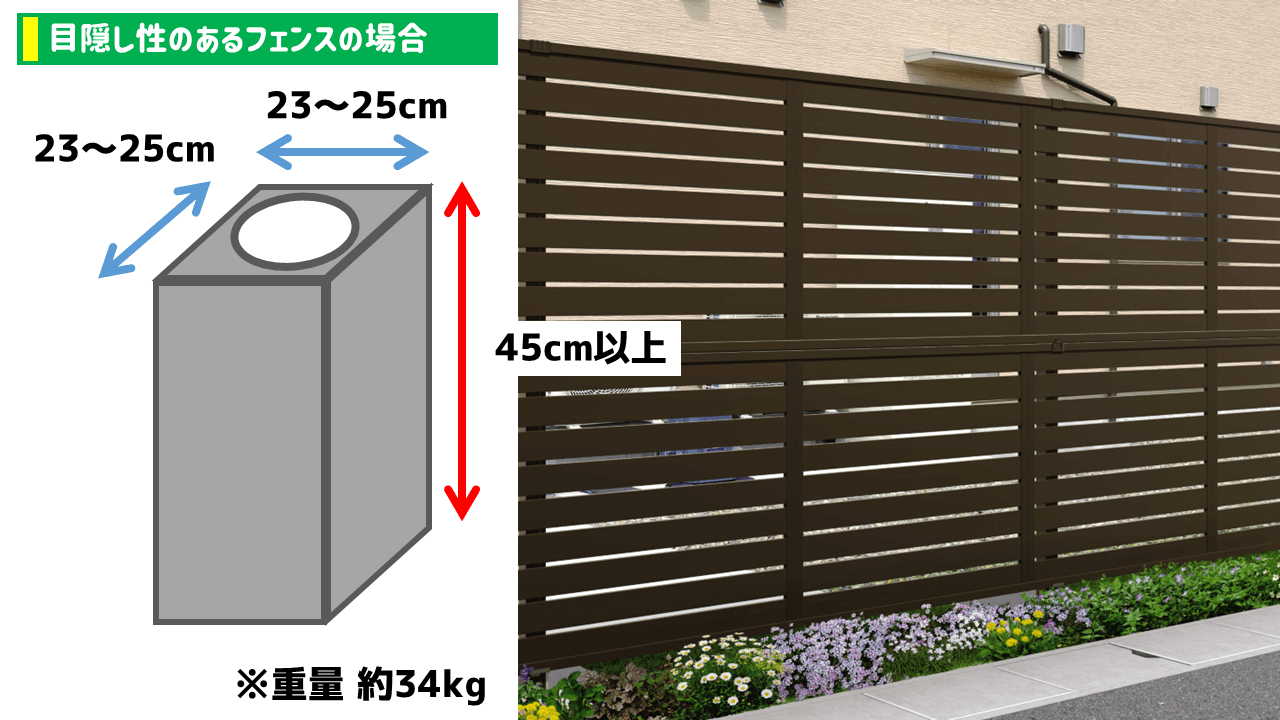

ブロックの上にフェンスを設置するとき、接地面にできる「隙間」も確認が必要です。

「高さ60cm」とうたっているフェンスも、実は本体の目隠し部分は52cmだけ。

その下には、8cmの隙間があります。

わずかな隙間ですが、通行人の目線の高さと、隙間の高さが合ってしまうと困ります。

「せっかく目隠しフェンスを付けたのに、肝心なところが丸見え!」となってしまったら…

隙間の広さは、商品によって多少変わります。

ブロックとフェンスの隙間が、人の胸の高さより下になるよう高さを調整してください。

ポイントは、やみくもにブロック塀を高く積まないこと。

どうしても目線の高さに隙間がきてしまう場合は「隙間ふさぎ材」というオプションで解決可能です。

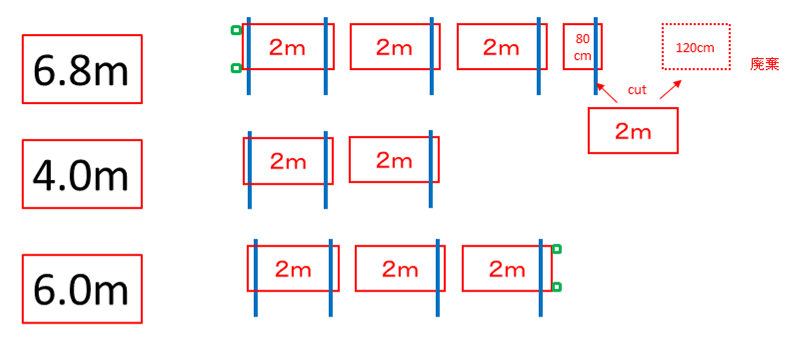

6.フェンスは2m単位が最も経済的

フェンスを設置したい場合は、「2の倍数」の長さで設置してください。

なぜなら、フェンスはどれも2m単位で販売されているからです。

たとえば、6.8mのフェンスが欲しいとします。

しかし6.8mでの購入はできないので、

- 2mのフェンス×3(6m)

- 2mのフェンスから0.8mだけ切り出したもの×1

という組み合わせで設置するしかありません。

もちろん、「カットするフェンスのお金は、使う0.8m分だけ払う」なんてことも不可!

しっかり、2mのフェンス×4枚分のお金を払わなきゃいけません。

超もったいないですよね…><

フェンスの長さは敷地にも依存するので、ある程度致し方ない部分もあります。

でも、半端が出にくいプランにはできると思います。

そのあたりはプランナーさんとも相談して、考えていただきたいですね。

フェンスのDIYは可能?コストカットにつながる?

フェンスの商品や設置のコツ、業者選びについていろいろ解説してきました。

皆さんの中には「フェンスをDIYしてコストカットしたい」と考えている方もいるでしょう。

この章では、フェンスのDIYについてまとめました。

こんな人はフェンスをDIYしちゃダメ!おすすめしない

「私でもDIYできますか?」というご質問をいただくことがあります。

申し訳ないんですけども…

この質問をされる時点で、フェンスのDIYはおすすめしません。

今の時点では、まだDIYの知識の量が足りていない可能性があります。

プロに頼んだ方が、手間なく安全に設置してもらえますよ。

フェンスのDIYに関しては、YouTubeでたくさんの方が作業動画を上げているので、それを見てみてください。

自分にもできるのかどうか、工具が足りているのかどうかがわかってくるはずです。

知識と道具があるならDIYも可能

理由としては、

- 腰から下で行う作業が多い

- 危険な作業が伴わない

- フェンス自体の組み立ても簡単

だからです。

実は、市販のフェンスは簡単に組み立てられます。

届いたフェンスの梱包を解いて、柱を固定して、フェンスをパチンとはめるだけ。

DIYでのフェンス設置をおすすめしない4パターン

ただし!

知識と道具があっても、DIYでのフェンス設置をおすすめできないパターンがあります。

それはこの4つ!

- ブロック塀から作る

- フェンスのカットが必要

- 隣地境界に設置する

- 高さ200cm以上のフェンスを設置したい

このどれかに当てはまる場合は、業者さんに依頼してください。

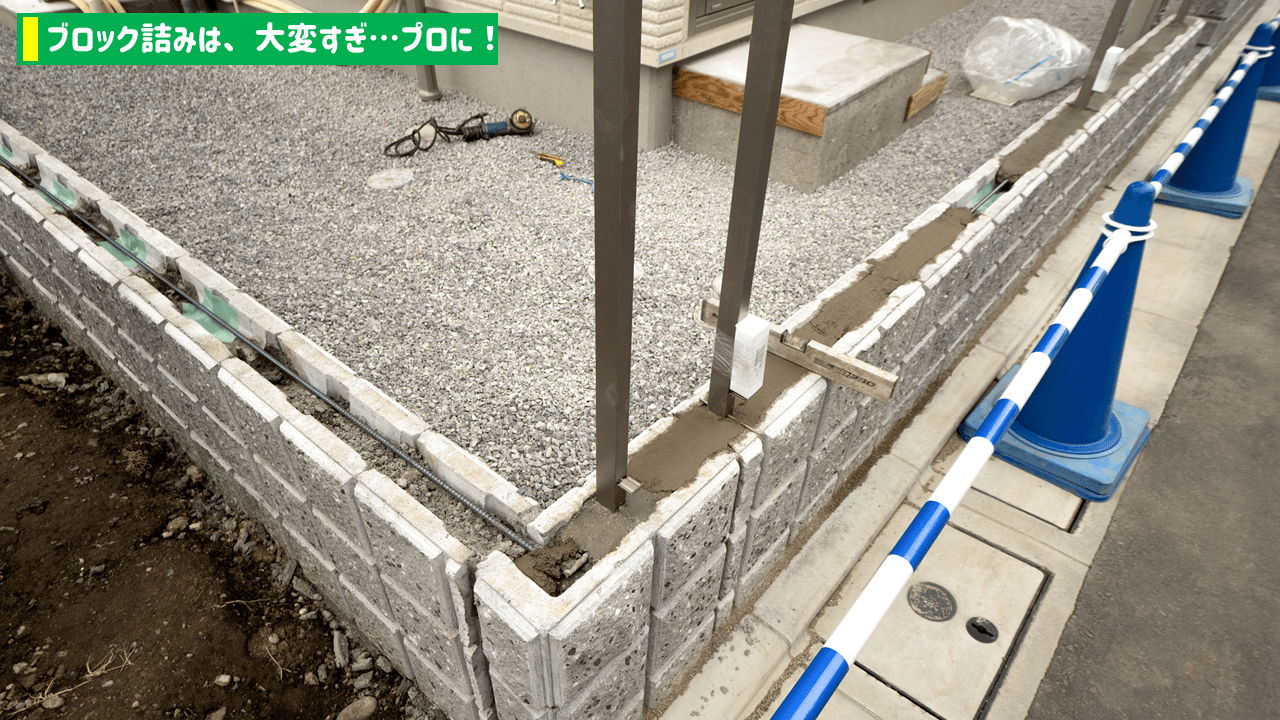

パターン1.ブロック塀から作るとき

フェンスの組み立て自体はとても簡単なのですが、問題はブロック積みです。

フェンスを設置するブロック塀を作るには、まず基礎から作る必要があります。

地面を掘って、コンクリートでベースを作らなきゃいけないんです。

こうして言葉で見ると簡単に思うかもしれませんが、

- 掘った土を保管しておく

- 保管していた土を捨てに行く

- 大量のコンクリートを作る

- 作ったコンクリートを綺麗に敷く

- 重たいブロックを買ってくる

- 買ってきたブロックを水平に積む

- 指定された鉄筋を入れ込む

- 余ったブロックを処分する

などなど、大変な作業がたーーーーくさんあります。

ぶっちゃけ、DIYしたところでそんなにコスト削減にはならないです。

おまけにブロック塀には法規制もあり、違反しないように作らなければなりません。

最初から業者さんに頼んだ方が安上がりですし、失敗もしないですよ。

パターン2.フェンスのカットが必要なとき

フェンスの切り詰め加工も素人には難しい作業です。

先ほど、「フェンスは2m単位で販売されている」とお伝えしましたね。

それでも、どうしても一部だけカットして使う場合もあると思います。

このフェンスのカットも、素人には難しい作業です。

たとえば、こちらの現場のように「長さを80cmに切り詰めないといけない」という場合。

丸鋸という道具と、フェンスをまっすぐ切る技術が必須です。

どうしてもDIYで設置したいなら、「イージーオーダー」という注文もできます。

注文のタイミングで長さを指定して、フェンスをカットしてもらえるというサービスです。

工場で綺麗にカットされて自宅に届くので、DIYでのカットの失敗を防げます。

業者の人でも意外と知らない人が多いです。

(というか自分で現場カットしたほうが早いので、使わない。)

ただ、事前に必要な寸法をきっちり決めなくちゃいけないです。

「置いてみたら思ったより短い!」ってことになっても、どうにもなりません…。

現場で微調整が利かないので、あまりおすすめはしないです。

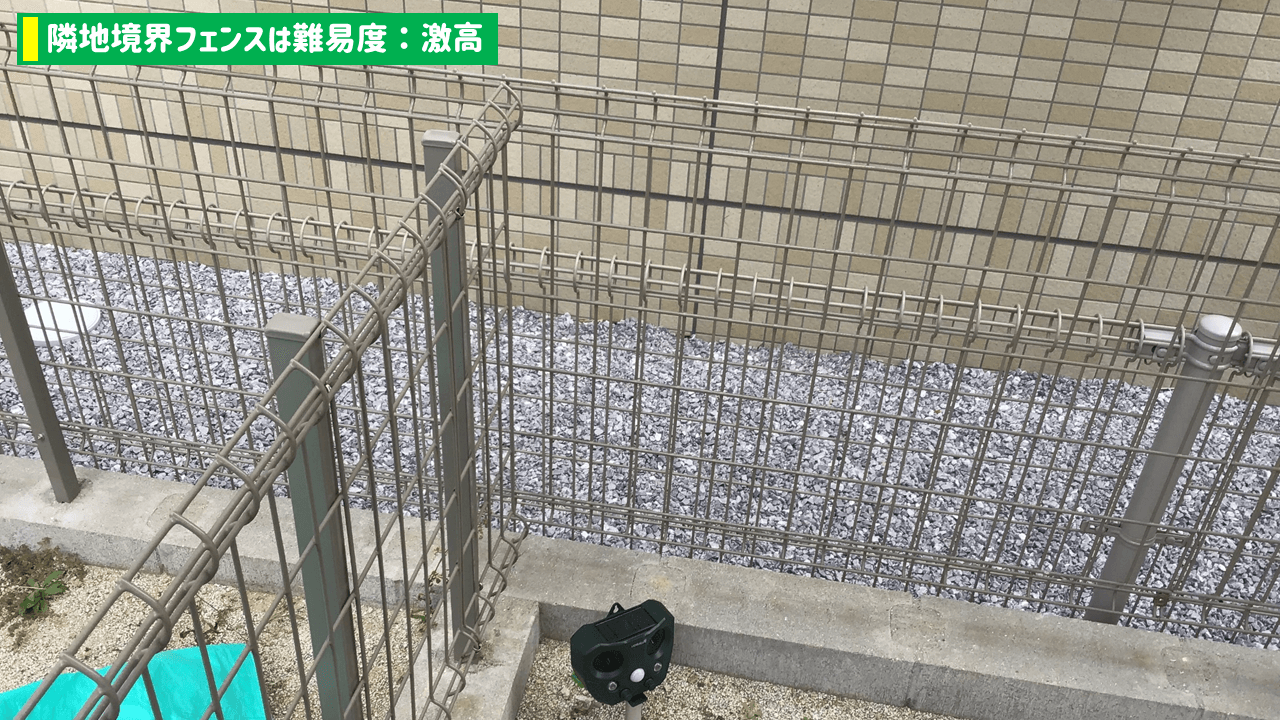

パターン3. 隣地境界に設置するとき

隣地境界のフェンス設置も、かなり難易度が高いです。

1mmでもお隣さんにはみ出してしまうといけない、シビアさが求められます。

万が一向こう側に倒れてしまったら、損害賠償問題に発展する恐れがあります。

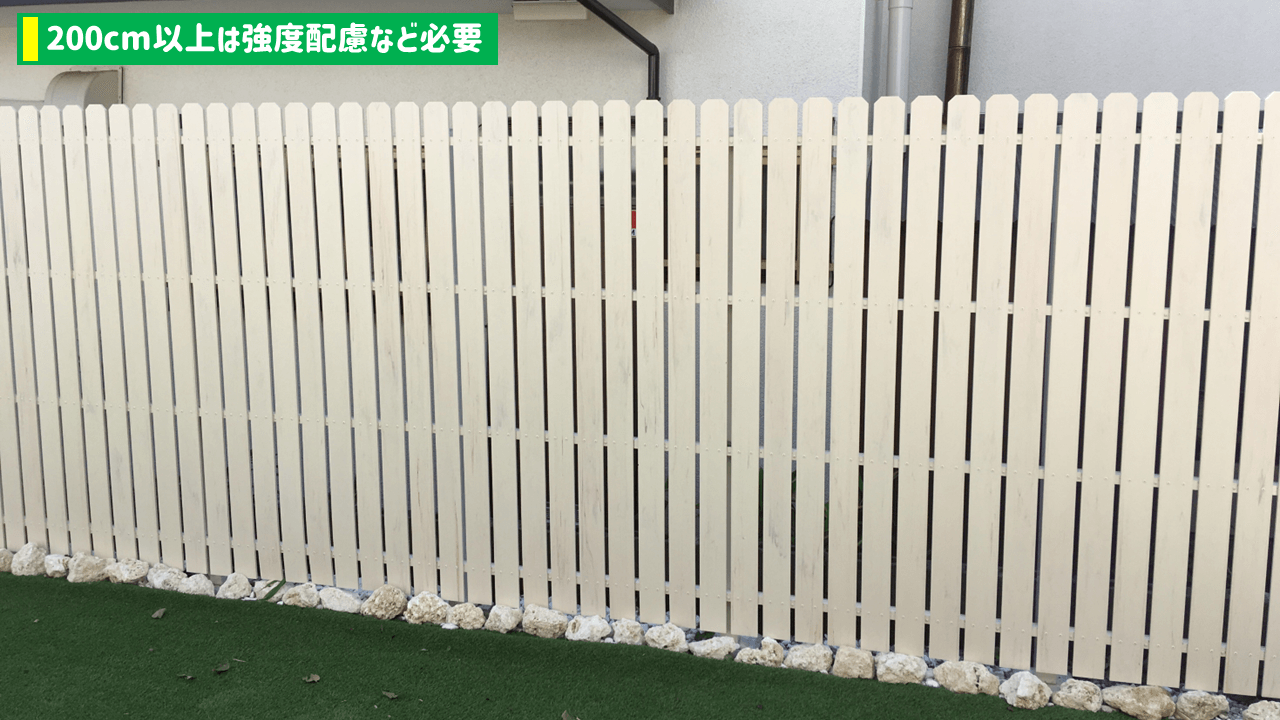

パターン4. 高さ200cm以上のフェンスを設置したいとき

高さ200cmを超えるフェンスは、商品自体が巨大化して扱いづらく、重量があるので危険です。

風の影響も受けやすいので、強度を高める工夫&知識も必要になってきます。

- フェンス設置の経験値がある

- 2人以上で作業できる

- 必要十分なサイズの基礎石を選んで、説明書通りに設置できる

という人であれば、全然問題ないです。

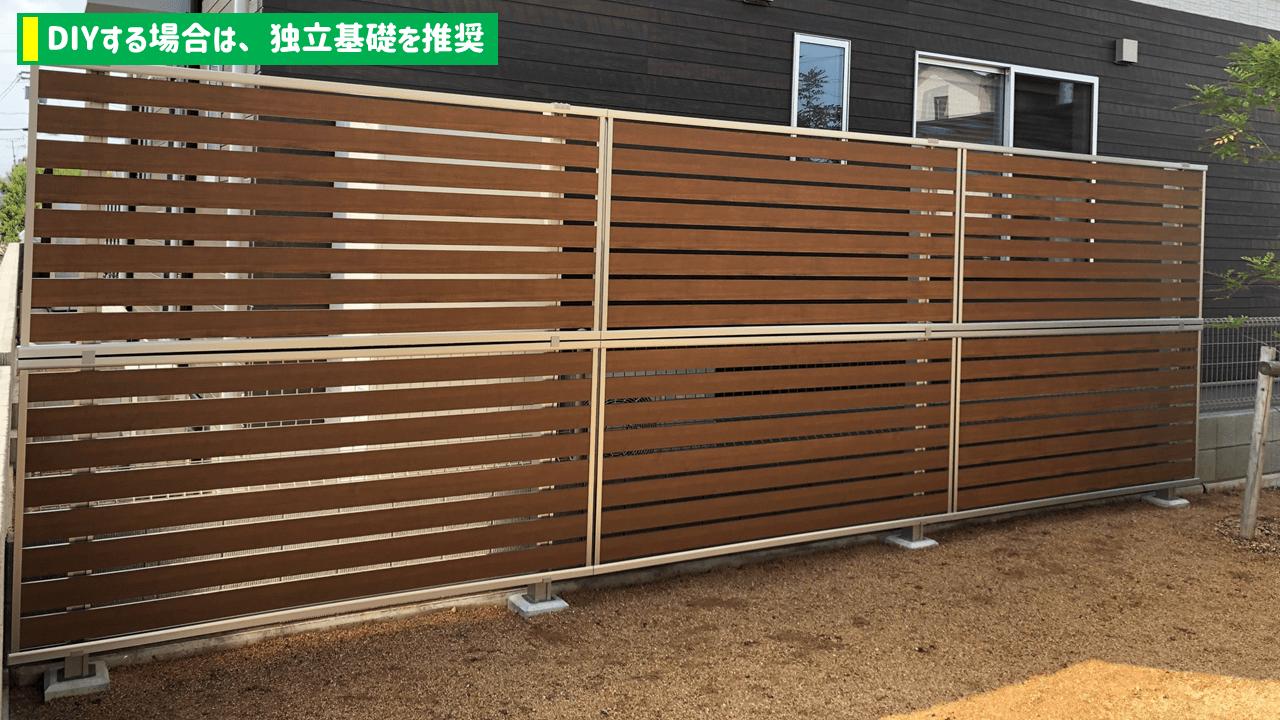

DIYでフェンス設置するなら、独立基礎がおすすめ

DIYをする場合、難易度の高いブロック積みはおすすめしません。

独立基礎で設置していただくのがおすすめです。

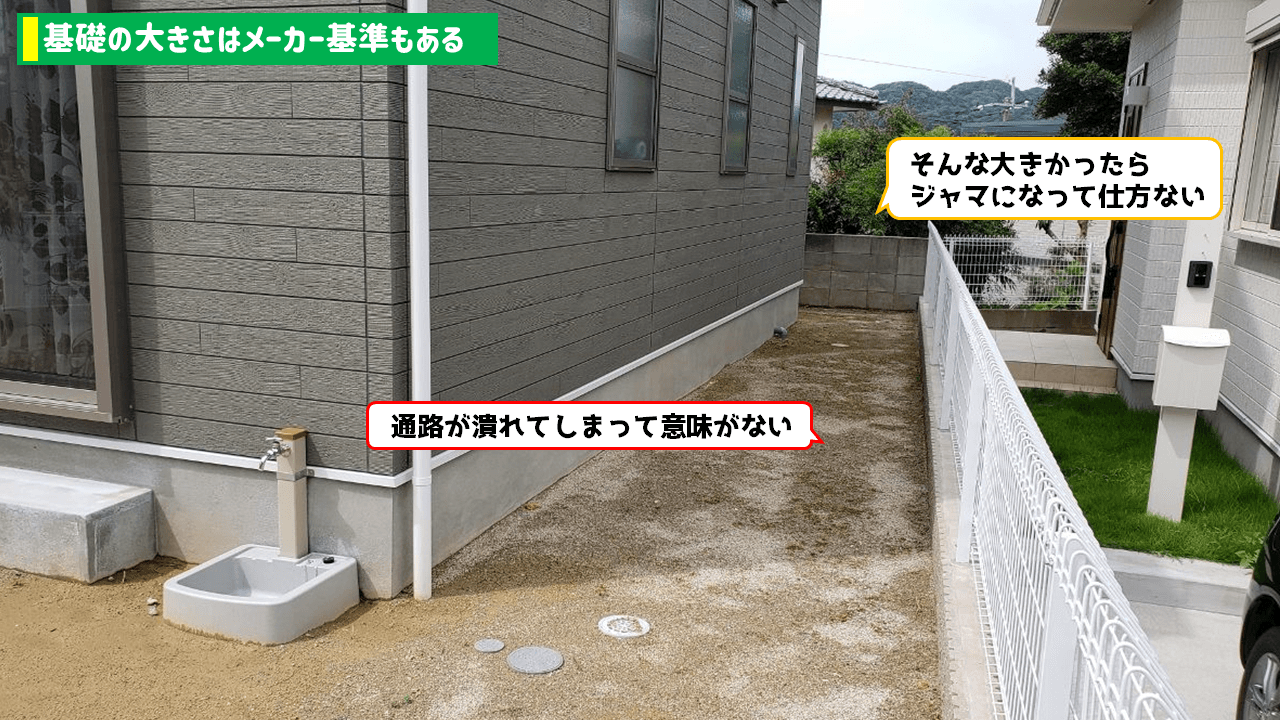

独立基礎でフェンスを設置する場合、基礎石の大きさ選びも非常に重要です。

実は、メーカーさんの基準で指定されている通りに基礎石を選ぶと、かなり大型の石になります。

大きな基礎石を使うと邪魔ですし、コストもかなり上がります。

基礎石は、ホームセンターで手軽に安くて使いやすい素材が手に入ります。

適切な基礎石のサイズは、

- 現場状況

- 地面の高さ

- 設置する距離

- 建物の位置

- 風の影響

など、さまざまな要素によって変わってきます。

複雑な要素をふまえたうえで、総合的な判断が必要になるんです。

今回は、私が考える基準をもとにお話しします。

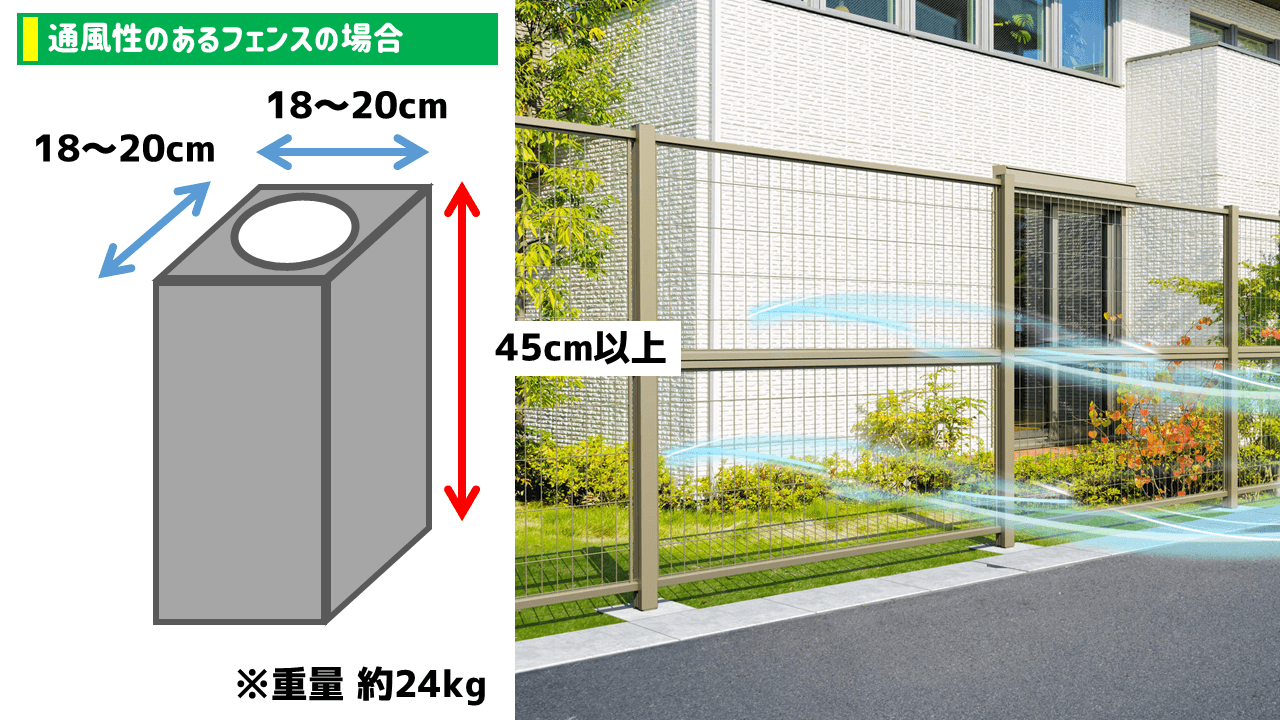

通風性があるフェンス(高さ2mまで)の基礎石のサイズ

メッシュフェンスなど通風性があるフェンスで、高さが2mまでの場合、20cm角ぐらいの基礎石を使うことが多いです。

重さは24kgほどなので、成人男性なら問題なく持てると思います。

風の影響を受けにくいため、基礎石はこれぐらいの大きさでも十分耐えられます。

通風性が低い目隠しフェンスの基礎石のサイズ

高さ2mぐらいまでの目隠しフェンスの場合、25cm角の基礎石を使うことが多いです。

風の影響を受けやすくなるため、より大きくて丈夫な基礎石が必要なんです。

25cm角の基礎石の重量は34kgと、かなり重たくなります。

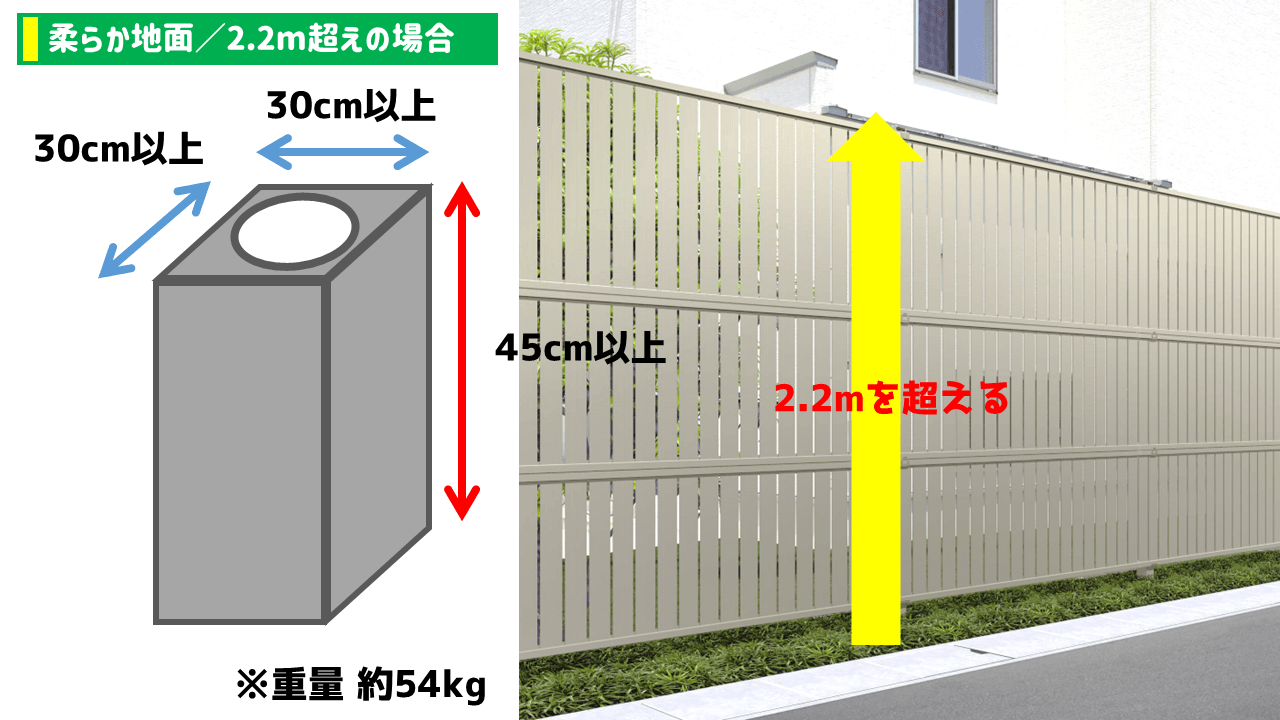

高さ2mを超えるフェンス/地面が柔らかい場合の基礎石のサイズ

フェンスの高さが2mを超える場合や、設置する地面が柔らかい場合は、さらに大きな30cm角以上の基礎石を使います。

重量は54kgと、1人では運べないレベルになります。

運搬に人手が必要なぶん、費用もちょっと高くなってしまいます。

このレベルの基礎石になると、運搬費やその他経費合わせて1万円くらいをみておくといいです。

プロ向けのホームセンターで売っていることもありますが、あまり一般的な商品ではなく、場合によっては取り寄せが必要になると思います。

≫フェンスの”独立基礎石”ってどれくらいの大きさが必要?高さや価格も合わせて解説!

自信がないなら激安ネットショップで頼もう

DIYについていろいろ解説しました。

「あ、なるほど!わかった!」と思えた方は、DIYしても大丈夫です。

でも「ちょっと分からないな」という内容が1つでもあったなら、DIYは考え直しましょう。

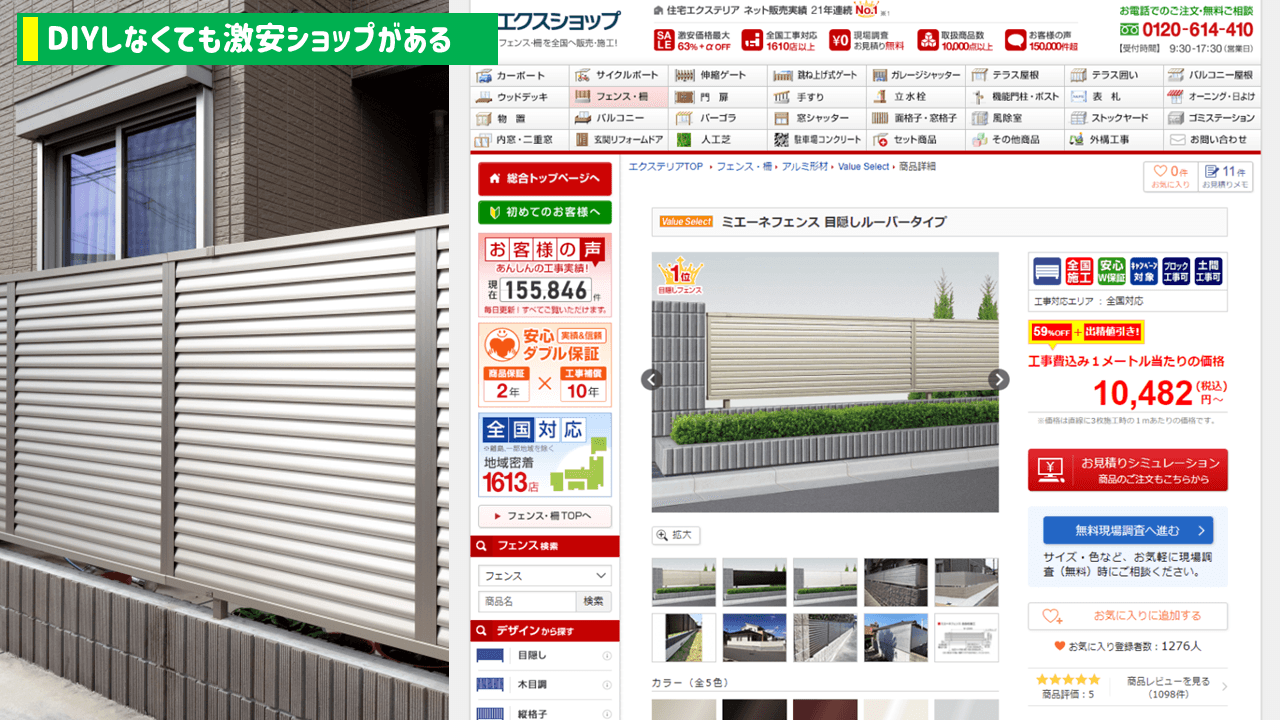

コストを抑えるためにDIYを検討しているなら、設置までお願いできる激安ショップでフェンスを購入する方法もあります。

たとえば、「エクスショップ」さん。

目隠しフェンスを工事費込みで1m当たり1万円という、恐ろしい価格で販売しています。

どうやってこの値段を実現しているのか、不思議なくらいです。

悔しいのが、この製品も一流のメーカーの商品を取り扱っているので、品質に関してはとくに問題ナシ。

施工もそんなに難しくないフェンスなので、安かろう悪かろうが通用しない世界です。

一度、見積もりを取って、それでもDIYをするのかどうか判断していただいてもいいかと思います。

フェンス設置でよくあるトラブル&クレーム

最後に、フェンス設置でよくあるクレーム事例をご紹介します。

- フェンスの高さが足りず、目隠しになってない!

- 隣人から「日陰で暗くなった」と言われた!

- 隣人から「圧迫感がある」と言われた!

- フェンスを共同購入して問題になった

- フェンスの表裏を指定し忘れた!

これ、本当に「あるある」なんですよ。

でも原因はどれも「事前の知識不足」だったから。

きちんと対策できれば、ほかの人のような失敗をすることはありません。

…性格…悪ぅ。

でも、あながち間違いでもなくて、他人の失敗・歴史から学ぶものがあります。

ぜひ、建設的な意見としてご覧ください。

1. フェンスの高さが足りず、目隠しになってない!

「目隠ししたくてフェンスを付けたのに、高さが足りず外から丸見え!」という事例です。

せっかくお金を払ったのに、本当にもったいないことです。

原因は「実測をしなかったこと」です。

しつこく言いますが、フェンス設置で失敗しないためには実測が本当に大事なんです。

もうすでにフェンス工事を終えてしまった、イチからやり直す余裕はない!という場合も安心してください。

「フェンスの適切な設置方法」の章でご紹介した「看板方式」で対策ができます。

既存のフェンスの後ろに、長い柱を立ててフェンス設置するというやり方です。

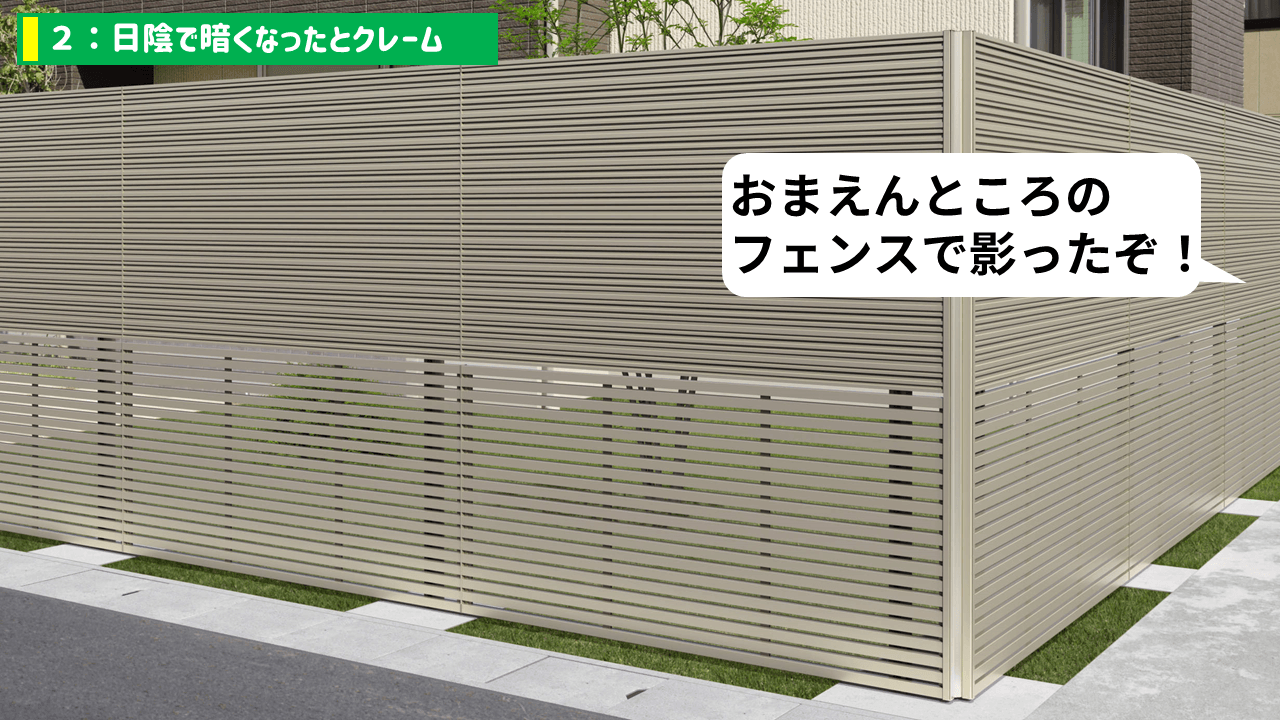

2. 隣人から「日陰で暗くなった」と言われた!

「フェンスのせいで影ができて暗くなった」と、お隣さんからクレームを言われた事例です。

自分たちの敷地が北側にある場合、あまり日当たりを気にせずがっつりフェンスで囲うこともあるかと思います。

しかし、お隣さんやお向かいさん側に日陰ができて暗くなってしまう…ということは結構起こるんです。

そうならないためには、フェンスの一部だけ採光タイプを採用するといった工夫が必要になります。

ポリカーボネートなどの光を通すフェンスを設置することで、クレーム防止に有効です。

もしフェンスを交換しなきゃいけなくなった場合も、一部だけポリカパネルフェンスにするのが良いと思います。

私も過去に、お隣さんから「暗くなったので交換を!」と言われた現場に行ったことがあります。

交換する場合、今あるフェンスを一度取り外して、新しいものに交換が必要です。

が、取り外したフェンスは返品できませんし、他の現場で再利用も難しいので処分しかありません。

業者さんによって変わりますが、取り外したフェンスの処分費用がかかるケースもあります。

そうならないためにも、フェンスの設置前に皆さんからお隣さんに「フェンスを置きたいんですが」などと相談しておくことが大切です。

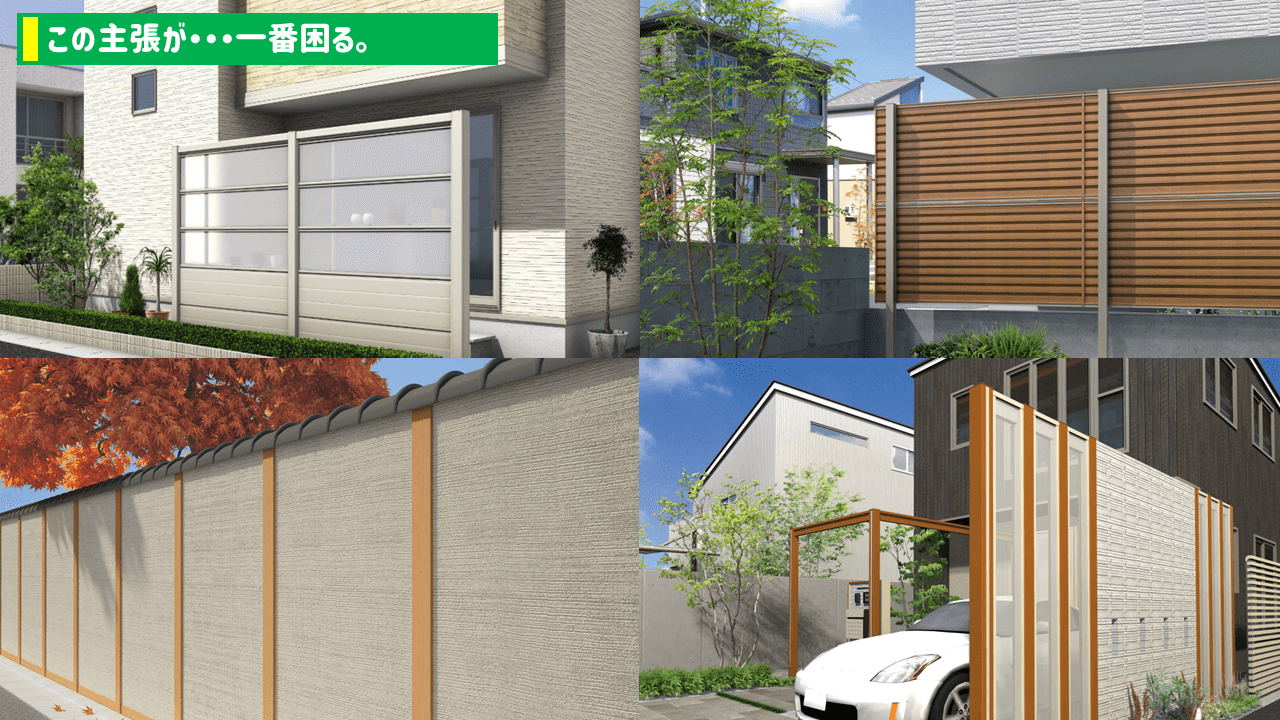

3. 隣人から「圧迫感がある」と言われた!

続いて、隣人から「圧迫感が出てきた」とクレームを言われたという事例です。

ぶっちゃけ、これが一番困るクレーム。何をもって圧迫感があると言えるのか、どうすれば納得してもらえるかわからないからです…。

こういったクレームは、とくに黒や茶系の濃い色のフェンスで発生しやすいです。

できれば、

- フェンス感が少ない塗り壁調のフェンス

- 軽やかな印象の木目調フェンス

- 光を通すポリカーボネートのフェンス

- フェンス×塀のハイブリッド式フェンス

などを採用して、圧迫感を最小限に抑えるといいと思います。

いろいろなフェンス商品があるので、こちらも参考にしてみてください。

≫外構でおしゃれな目隠しが欲しいあなたへ。絶対に見るべき商品21選【フェンス以外もあり】

隣人からのクレームに関しては、あまり仲良くない場合に言われるケースが目立ちます。

普段からコミュニケーションを取って関係性を深めておくと、こういったクレームは発生しにくいです。

「今度このようなフェンスを設置したいんですが、いいですか?」と、断っておくだけで、トラブルに発展することは少なくなるかと思います。

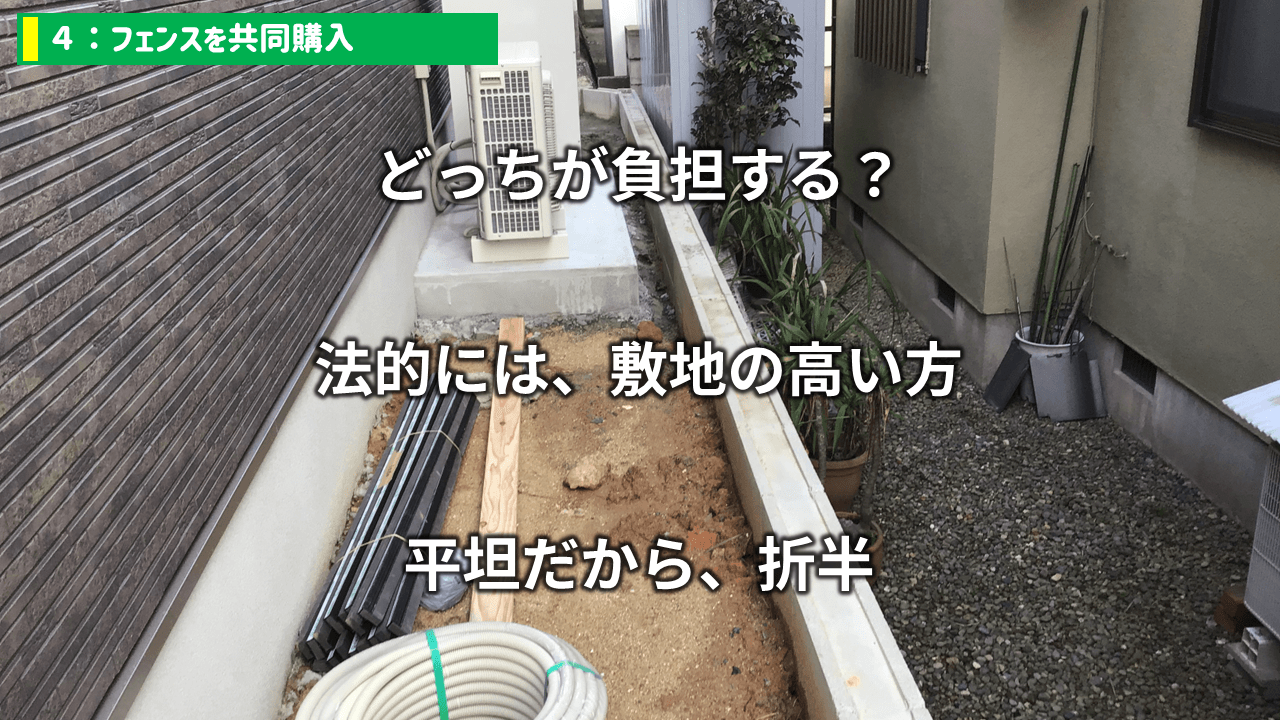

4. フェンスを共同購入して問題になった

お隣さんとの境界の間にフェンスを設置して、費用を折半する「共同購入」という仕組みがあります。

法的には「敷地が高い方が費用を負担をする」と決まっていますが、実際は「平坦だから折半しましょうか」となることも多いんです。

一見、費用が半額になってお得に思えますが、私はやめておいたほうがいいと思います。

共同購入は、トラブルや裁判事例の温床なんです。

今はよかったとしても、時間の経過とともに状況は変化していくものです。

- お隣さんが離婚や引っ越しをする

- お隣さんが認知症となり、話が通じなくなる

- 子・孫の代まで負債を残し、トラブルの種になる

といった問題が起きる可能性があります。

こうなると後戻りできなくなってしまうので、要注意です。

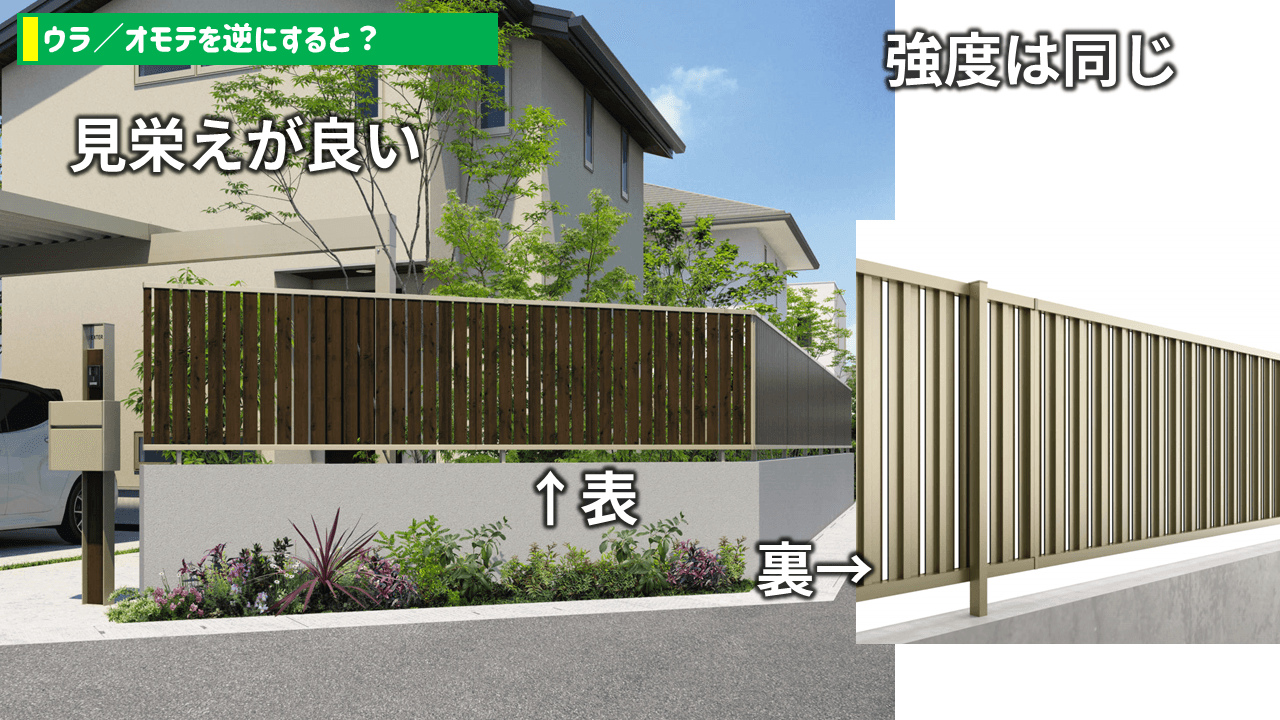

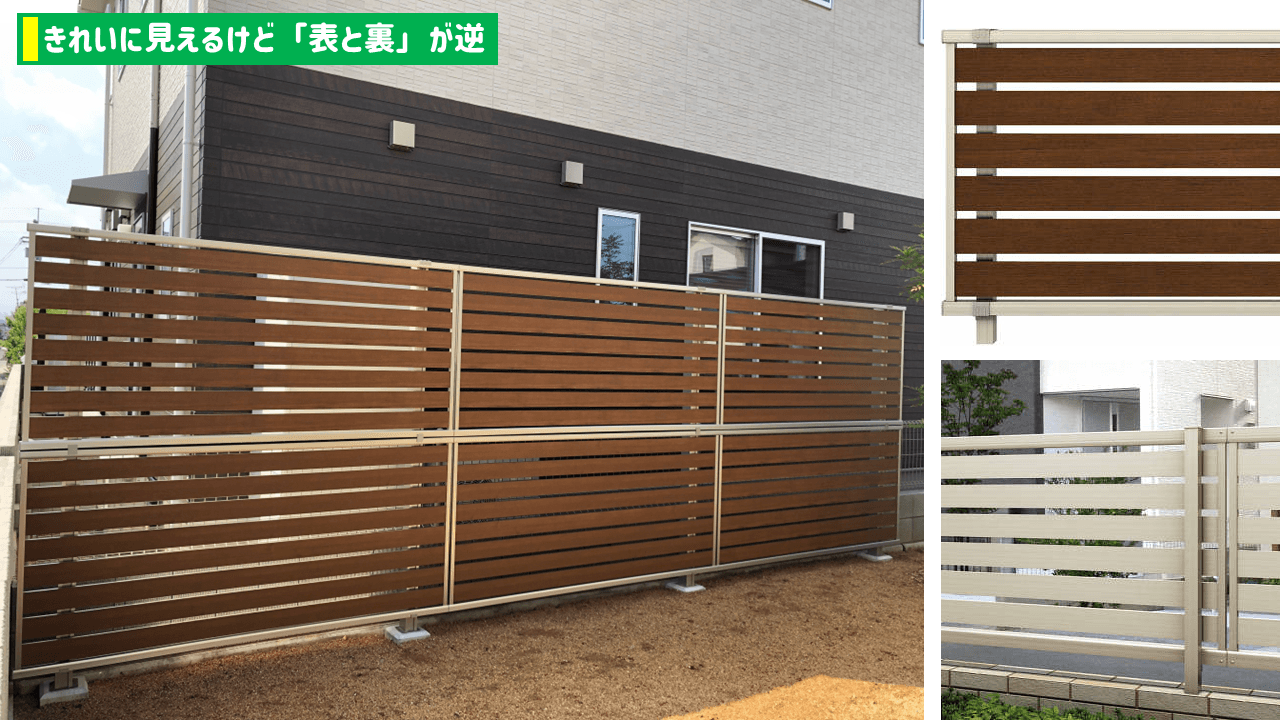

5. フェンスの表裏を指定し忘れた!

実はフェンスには、表面と裏面があります。

柱や金具があって見栄えがよくないのが裏面、綺麗な面が表です。

通常は、見栄えがいい表面を道路側に、柱がある裏面を建物側に向けます。

裏面は通行人に対して見栄えが悪いのはもちろん、柱をドライバー1本で外せてしまうので、防犯面の心配が出るからです。

しかし「自分たちが部屋の中から見る景観をよくしたい」という人もいるでしょう。

他人に綺麗な面を見せるのではなく、自分たちが綺麗な面を見たいというケースです。

その場合、フェンスの表と裏を逆に設置してもらうよう、事前に指定する必要があります。

こちらは表だけが木目調、裏はアルミ色になっているフェンスです。

自分たち側に綺麗な面を向けたい人が、これを通常モードで取り付けてしまうと…

見栄えが悪い裏面を家の中から目にすることになります。

なので、あえて逆に設置しているという事例ですね。

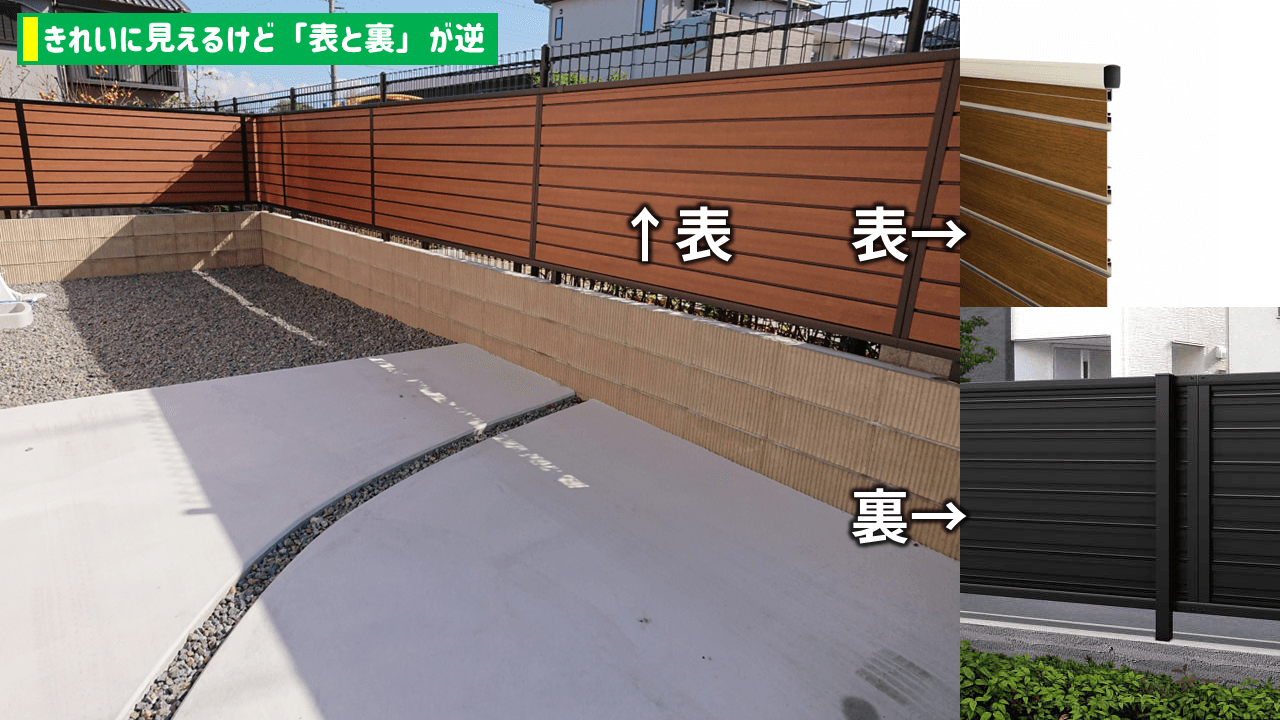

もうひとつ事例を紹介します。

以下は、YKK APさんの「ルシアスフェンス04型」という商品です。

こちらも、裏表逆に設置されていますが…よく見てくださいね。

柱がある裏面をお隣さんに、綺麗な木目調が出ている表面を自分たち側に向けていますね。

こういった隣地境界にフェンスを設置する場合は、外観の面ではとくに問題はないかと思います。

道路側に柱がある裏面を向けると、こんなイメージに仕上ります。

見栄えのいい面を、通行人と自分たちのどちらに向けたいのか、考えは人それぞれです。

ただ裏面をお隣さん・道路側に向ける場合、ドライバー1本で柱を外せてしまうので、そのリスクだけは頭に入れておいてください。

補足として、安価なフェンスは表面だけが木目調、裏面はアルミといった商品が多いです。

おいしい話には裏がある、でも…

まとめ:フェンスの知識をつけて後悔・失敗をなくそう

16年以上外構業界に携わってきたフェンスのプロがおすすめする商品は、以下の9つです。

【境界フェンス】

- LIXIL「ハイグリッドフェンス UF8型」

- YKK AP「イーネットフェンス 3F型」

- 三協アルミ「ユメッシュE型」

【目隠しフェンス】

- LIXIL「フェンスAB YL3型」

- YKK AP「シンプレオフェンス13F型」

- 三協アルミ「レジリアフェンス YL1型」

【おしゃれフェンス】

- LIXIL「フェンスAB YS3-K型」

- YKK AP「ルシアスフェンス YS3F型」

- 三協アルミ「シャトレナフェンスII 1型」

とくに大きなこだわりがなければ、この中から選んでいただければまず間違いありません。

見た目・機能・費用、すべて満足していただけます。

この9商品以外にも、日本にはおしゃれで機能性が高いフェンスはたくさんあります。

もし「ほしいフェンスがあるんだけど、商品名がわからない」という場合、庭ファンまでご連絡ください。

メーカー・商品名はもちろん、型番やカラーまでわかります。

それくらいマニアックな私ですw

フェンスは、ただおしゃれな商品を取り付ければいいわけではありません。

少々面倒でも、

- 設置方法

- 設置するフェンスのサイズ

- 業者選び

などをしっかり考えていただくことで、心から満足いくフェンス工事ができます。

フェンスのことで迷ったら、ぜひこの記事を読み返してください!

それでもわからないことがあったらぜひ庭ファンまでご相談ください。

\まずは、無料で優良外構業社を探す/

≫(無料)庭ファン推奨店に相談する

※見積は何度でも無料です。

以上、いかがでしたでしょうか。

できるだけ噛み砕いて説明したつもりですが、一般的な内容になってしまったり個別な質問・疑問がある場合は、公式LINEで個別に相談いただけるほうが詳しい回答ができると思います。

ご質問は翌日までには回答するように心がけていますので、よかったらご利用ください。

外構を安くするためのお得な情報があります!

いかがでしたでしょうか?

庭ファンの過去の経験や考えていることを全部出し切って紹介しました。

外構を検討している、すべてのひとに応援したくコンテンツを配信しています!

外構工事はそのお家によって、訪問する業者さんによって値段が大きく変わるので、ぜひ庭ファンに見積書を見せてください。

庭ファン自身も外構の見積もりを作る人なので外構工事の相場価格も理解しています。

しかも、金額が比較できるだけじゃなくて…実は、失敗しそうな・後悔しそうな部分を指摘します!

こっちのプランのほうが良いというのは指摘を受けてはじめてわかりますね。

しかも、何度も話し合いすることで気づかないうちに、安心して任せられる業者さんか自分でわかるようになれます。

だから、庭ファンにご相談ください。

この限定リンクからご依頼いただいた方、限定であなたの家に合ったプランのチェック・アドバイスします。

安心できる業者さんの見積もり+庭ファンアドバイス=これが一番安心です。

実際にアドバイスを受けた方は、大きな節約につながりました!

\節約できたお金でなにできる?/

\諦めていたオプションや便利な時短家電も!/

まったく同じ商品でも業者によって何万円も差があることもよくあるし、

相見積もりを取らないと、価格が安くなることにすら気がつけず、知らないと損するかもしれません。

たった、打ち合わせの1〜2時間で、数十万円やすくなり、使い勝手の良いプランも手に入る可能性も高まります。

残念ながら、業者さんの比較は、契約したあとではできません…

まだ、見積もりを依頼していない、今なんです!

庭ファンがアドバイスするにも、比較するにも見積書が必要です。

外構業者さんを見積もり相談するところから始めてください。

ぜひ、このリンクから見積もり依頼をしてください。

※このリンク限定で、庭ファンの無料アドバイス特典をおつけできます。

※他の方法から依頼されると状況を確認できないため、サポートができません。

「業者探しがめんどくさい、時間がない」

「どこがいいかわからない、見積もり良し悪しがわからない」

とはいえ…比較って忙しいし、時間がない…

わかります…、庭ファンも三児の父です。毎日バタバタします。

庭ファンのサイトはマジデ1分で入力が終わります。

余計な項目を設けず、必要最小限のシンプルなフォームにしました。

これだけ!

そして、手元に見積書が揃ったら庭ファンにこのフォームからお知らせください。

※注意※

アドバイスは、庭ファンの紹介した業者様限定です。

自分で探した業者様の場合は、別途外構見積もり診断サービス(有償:5万円~)をご利用ください。

いただいた見積書・図面を見て、あなたにぴったり合わせたアドバイスをご回答申し上げます。

アドバイスの内容と質は、いままでにご覧いただいたブログで期待いただけると思います。

あなたのお家のプランに適用させたあなた専用、総まとめになる見込みです。

期待できませんか?

ご満足いただけると、自信アリです。

庭ファンからの無料アドバイスがほしい!という人は、外構業者さんをまず見積もりを頼むことから始めてください。

こちらのリンクからお申し込みいただいた方限定で、このアドバイスは無料で行ってます。

本当にお得です。

安心できる業者さんからの見積もりと庭ファンの全力アドバイスで、後悔しない外構に近づられると思いませんか?

ぜひ思い描いた外構に近づくために、庭ファンがお手伝いします。

手伝ってほしい方は、このリンクから見積もり依頼をして見積もり依頼が終わればこのフォームからお知らせください。

ぜんぶ自力で頑張って失敗するかもしれない

アドバイスなしで、何百万円もムダになるのか

…どちらがいいですか?

今ならまだ、大丈夫!

ここから始めてください。

最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。