外構は「ラスボス」。早めの行動がカギ!

まず結論から言うと、外構工事は、とにかく早く行動した人が勝ちます。

家づくりは、打ち合わせが続いたり、普段慣れないことを多く行ったりする必要があります。そのため、心身ともに疲れてしまう方が多いのです。

しかも外構工事について考える必要が出てくるのは、家づくりの最後のほう。

そのため、こちらがヘトヘトになっているタイミングは、業者にとって有利な交渉がしやすいんです。

そうした事態を避けるためにも、まずは家づくりのスケジュールを知っておきましょう。

そして、「外構工事を頼むなら、いつまでに動き出すべきか?」を考えてみてください。

元・エクステリアの営業マンが、外構業界の内情を紹介

はじめまして、庭ファンと申します。

「庭のことなら、すぐ庭ファン!」をコンセンプトにお庭・外構・エクステリアのお悩みをすべて解決するために生きています。

総SNSフォロワーは約27万人※1からフォローいただける内容を配信していると自負しています。

※1

YouTube:チャンネル登録者数は14.1万人、総再生数は約5,400万回 Instagram:フォロワー数も9.7万人、その他:2025年12月現在

このサイトでは、お得にお庭づくりをするための外構・エクステリア商品情報やコストカットの秘訣などを、すべて無料で配信しています。

外構・エクステリアは、建物の次に高額な買い物です。

絶対に、失敗・後悔してほしくないという私の思いが伝わることを願いながら、お庭づくりで悩んでいるあなたのお役に立てると嬉しいです。

また、私の詳しい経歴を知りたい方は、≫わたしのプロフィールをご参照ください。

ご質問は、公式LINEからいただけると翌日までにはご回答するように心がけています!

よかったらご利用ください。≫公式LINEから質問する

今回の記事を読んでも、絶望しないでください

「家を建てると決まったはいいけど、決めることが多すぎて疲れる・・・。外構にもこだわりたいけど、いつまでに取りかかったらいいんだろう・・・そもそも、まだ間に合う!?」

先にお伝えしておきます。今回の記事では、普通、業者があまり言わない・言いたくないネガティブな内容も、正直にお伝えします。

外構工事は、最低限の予算で行いたいですよね。

でも残念ながら、家づくりの忙しさや外構業界特有の構造に戸惑って、外構は気が付いたら不必要に高額な契約を結んでしまうケースも珍しくありません。

私も、この業界の経験が長くなるほど、いろんな問題点に気づいてきました。

ただ、家づくりを勉強中の皆さんが中途半端な情報を断片的に得ても、あまり良い結果にならないでしょう。だから思い切って、隠さずに裏事情をお伝えします。

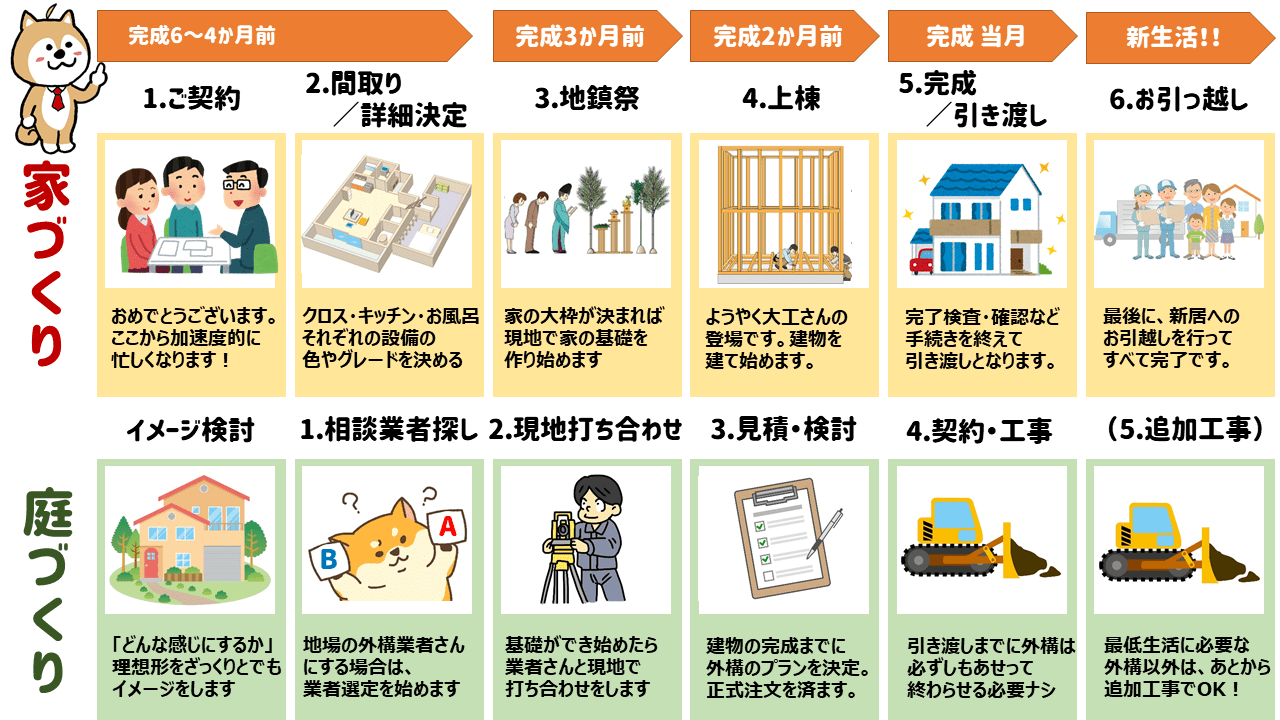

家づくりのスケジュールをざっくりご紹介

まずは、新築の家を事例に、引き渡し日を基準日とした家づくりのスケジュールを簡単に説明します。

最近、私のYouTubeやInstagram、あるいはインターネット上の情報で「ハウスメーカー・工務店の外構の見積もりは高い」と、認知されるようになってきました。

しかし実際のところ、「見積もりが高い」と思っても、ハウスメーカーさん・工務店さんに依頼する方が多いです。なぜなら、他の業者に頼むのが面倒だったり、よくわからなくて調べる余力もなかったりするから。

でも、家づくりの流れや注意点を知っておけば、納得のいく外構工事ができるはずです!

引き渡しの6~4か月前:契約・間取りなどの確定

家づくりは、着工同意などを行い、正式に契約した時点からスタートです。引き渡しの6~4か月前に該当します。

引き渡しの6~4か月前からは決めるべきことが急増し、とても忙しくなります。たとえば、次にあげるような家の設備の大半を一気に決めなくては!

- 家の詳細な間取り

- 壁紙(クロス)やキッチンの色・グレード

- お風呂のサイズ・仕様

そのため、この段階ではまだ外構工事のことは考えられていない方がほとんどです。

引き渡しの3か月前:地鎮祭を行う

家の間取りが決まると、家の基礎の形も決定です。そして、基礎工事が終わった引渡しの3か月前には、地鎮祭を行います。

この地鎮祭が終わってから、建物の基礎の工事を実施します。

ただし、基礎の工事が終わってからすぐ、次の工程に移るわけではありません。基礎のコンクリートを打った後、少し乾かす固める期間が設けられます。この期間を、「養生期間」と言います。

引き渡しの2か月前:上棟

養生期間が終わって基礎が固まったら、ようやく大工さんの登場です。「上棟」と呼ばれる工程に入り、大工さんが家を建て始めます。

ただ、最近は「プレハブ住宅」という工法も増えてきています。

プレハブ住宅とは、家づくりの材料をあらかじめ工場で加工しておき、現地で組み上げのみを行う住宅です。

これは、一般的で、ほとんどこの方式で組み上げられます。

現場で行う作業量を減らせるため、計画的かつ確実に家が完成できるのが特徴です。

プレハブ住宅の場合は、よほどの豪邸でなければ、2か月ほどで組み上がります。そのため、地鎮祭をしてから3か月ほどで、家の引き渡しを迎えられるイメージです。

引き渡しの当月:家の完成・引っ越し

家が完成し、いろいろな確認を終えたら、いよいよ引き渡しです!

引っ越しは、引き渡し後の翌週土・日曜に行う方が多いです。

ただし最近は引き渡しまでの期間がやや延びるケースもあります。

外構工事も契約直後から検討し始めよう

ハウスメーカーさんの担当者も、家づくりの方は積極的に進めてくれます。

しかし、外構工事や庭づくりに関しては、ハウスメーカーさんの担当外。別会社や協力業者さんの担当になるので、結構ほったらかしにされがちです。

「全然外構工事が進んでない!」と、あとから気づくとピンチなので、家づくりが始まると同時に外構工事の検討を始めてください。

それも難しければ、どんな外構にしたいかだけでも、簡単にイメージしておきましょう。

外構業者は引き渡しの6~4か月前に見つけておく

外構工事業者は、引き渡しの6~4か月前までに探しておきましょう。

引き渡しの6~4か月前には、家の間取りと位置が決まります。その時点で、外構も着手可能です。

- 新たに外部業者に委託するのか

- ハウスメーカーさん・工務店さんの紹介した業者に頼むか

せめてどこの業者さんに頼むかの目星を付けておきましょう。

後手に回ると、ハウスメーカー・工務店さんの営業に言いくるめられがち。結局、仲介手数料がたんまり乗った見積もりで契約するしかなくなるかもしれません。

打ち合わせは引き渡しの3か月前からできる

地鎮祭が終わる引き渡し3か月前には、基礎工事が完了しているので外構業者さんと現地で打ち合わせが可能です。

なかには「打ち合わせは外壁が出来上がってから」という業者さんもあります。

しかし、周辺のフェンスや土間コンクリートの駐車場の工事であれば、並行して見積もり依頼が可能です。

引き渡しの2か月前には外構工事の見積もりも取ろう

引き渡し2か月前には、外構工事も見積もりがもらえるまでお家の工事が進んでいるはず。このとき3社程度、必ず複数の業者さんから見積もりをもらってください。

2か月前になっても「外構について一切考えていない」という方は多いです。でも、最低でも外構の方向性だけは決めておくことをおすすめします。

- 「オープンな外構にしたい」

- 「手入れがいらないシンプルでスタイリッシュなお庭がいい」

とか、それぐらいでも大丈夫です。

家と外構との引き渡し期間のズレに注意!

ハウスメーカーさんと関係のない外部の施工業者さんに、外構工事を依頼する場合は、住み始めてもまだ外構が完成していない期間が生じる可能性があります。

外構工事もハウスメーカーさん・工務店さん経由で注文すると、外構工事も完了した状態で引き渡されます。

しかし、外部の業者さんは、引き渡し後でないと外構工事を開始できません。そのため、家はあるのに外構がない期間が、どうしても生まれてしまいます。

知っておきたい「外構業界の構造」と「悪しき習慣」

全体のスケジュールがわかったところで、外構業界の構造について見ていきましょう。

外構業界は「わざとなのか?」というぐらい、消費者の方にわかりにくく専門的な構造をしています。例えば、以下のようなことは、外構業界では「当たり前」です。

- 過去の経験が活かしづらい

- 業者側と消費者側の知識量が違いすぎる

- 見積もりには20~30%の仲介手数料が乗せてある

- 外構工事の費用には相場がない

- 疲れた頃に打ち合わせと契約がある

- 依頼する側の情報はほとんど全てバレている

これは業界の「悪しき習慣」であり、是正すべき点だと私は思っています。皆さんには、私の知識を正直にお伝えします。ぜひ、外構業界のリアルな事情を知っておいてください。

過去の経験が活かしづらい

まず、外構工事は過去の経験が活かしづらいものです。

外構工事をする方は、基本的に初めて外構工事を依頼する、いわば「一見さん」ばかりです。しかし実際の外構業界は、「一見さんお断り」といった、非常にハードルの高いものになっています。

たとえば以下のようなことは、なかなか皆さんだけでは分からない内容です。

- どうやって外構業者を探せばいいのか

- どこに、いつのタイミングで相談すべきなのか

- そもそも、何をどうやって相談したらいいのか

業者側と消費者側の知識量が違いすぎる

また、専門家である外構業者側と一般消費者側とでは、圧倒的な知識の差があります。

外構工事を人生で何回も経験する人は、ほとんどいないはず!

皆さんが「一見さん」なので、消費者側には知識も経験もほとんどありません。一般に出回っていない情報も多いので、勉強するにも骨が折れます。

いざ外構工事を実施するときは、スケジュール的に切羽詰まっていることもしばしば。

じっくり調べたり検討したりできず、結果的にハウスメーカーさんや工務店さんに勧められるまま外構工事を契約してしまう…という事態になりやすいんです。

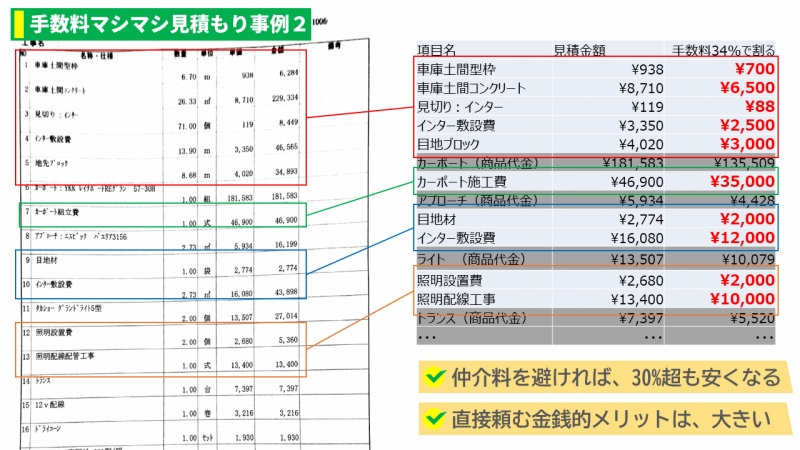

見積もりには20~30%の仲介手数料が乗せてある

ハウスメーカーさん・工務店さんの仲介手数料も、なかなか厄介な存在です。実は仲介手数料は、原価の20~30%が標準的な割合です。

ハウスメーカー・工務店さんが出してくれる外構の見積もり自体には、「仲介手数料」などの項目はありません。しかし、実は裏側でゴリゴリ入っています。

こちらは、実際にハウスメーカーさんから私の手元に来た見積書を分析したものです。

「見積金額」の欄に中途半端な数字が並んでいたのですが、「34」で割り直したら、数字が綺麗に揃いました。

つまり、この見積もりには34%の仲介手数料が入っているということです!ハウスメーカーさんや工務店さんに依頼する場合、高額な中間マージンが入ってくること必至です。

外構工事の費用には相場がない

さらに言えば、外構工事の費用には相場がありません。「オーダーメイド」という魔法の言葉でカモフラージュされています。

外構工事にかかる費用は、多くの要素によって変動します。一例を挙げると以下の通りです。

- 自家用車が1台だけの家と4台ある家

- 道路と玄関に高低差がある家とない家

- 都会の狭小地の家と、郊外の広い敷地の家

このほか、土地の形状、家族構成なども費用が変わる要因になります。

外構工事の内容や費用は家ごとに変動する要素が多いため、相場というものが存在しません。

また、もし他の家の外構を真似したくても、自分の家では全く同じ内容・費用で工事が出来ないことがほとんどです。

疲れた頃に打ち合わせと契約がある

そのうえ、外構工事の打ち合わせは、消費者側が疲れ切ったタイミングで実施されます。

外構工事の打ち合わせは、家づくりの終わり頃に行います。

でも毎週末に家づくりの打ち合わせをしていると、当然ですが疲労が溜まりに溜まります。そんな頃に外構の打ち合わせが始まっても、皆さんの体力は…ほぼゼロ。

そんな状況では当然、知識も経験も豊富なハウスメーカーさん・工務店さん側が有利です。消費者側に有利な交渉はできません。

そしてここでは、外構工事費用を安く感じさせるテクニックも使用します。

例えば、建物代の1500万円と土地代の1500万円を払ったとしましょう。その後に外構工事費用は100~200万円だと言われると、なんだか安く感じませんか?

冷静に考えれば、全然安くない金額です。しかし先に大きな買い物をしているので、追加の工事の費用が安く見えるんです。

こちらの情報はほとんど相手にバレている

しかも、ハウスメーカーさんや工務店さんと交渉する時点でこちらの

- 年収

- 勤務先

- 家族構成

- 好み

など、大切な情報はほぼ全て把握されている状態です。

おそらく彼らが委託している外構業者さんにも共有されているでしょう。「あのお客さん、大手企業に勤めてるからお金あるよ」ぐらいは筒抜けだと思ったほうがよいです。

ローンの審査や、間取り・コーディネートを考えるタイミングで、いろいろ根掘り葉掘り聞かれますよね。その情報が相手に渡っている状態で交渉をする消費者側は、業者側の手の上で転がされていると言ってもおかしくないんです。

なかなかハードな状況ですが、それぐらいの心構えで、価格交渉やプランの調整に臨んでください。

納得のいく外構工事をするためには?

では外構業界の実態を知っていれば、希望通りに外構工事ができるか?と言われると、そうでもありません。

とにかく早めに行動する

納得のいく外構工事をするなら、できる限り早めに行動・検討しましょう!

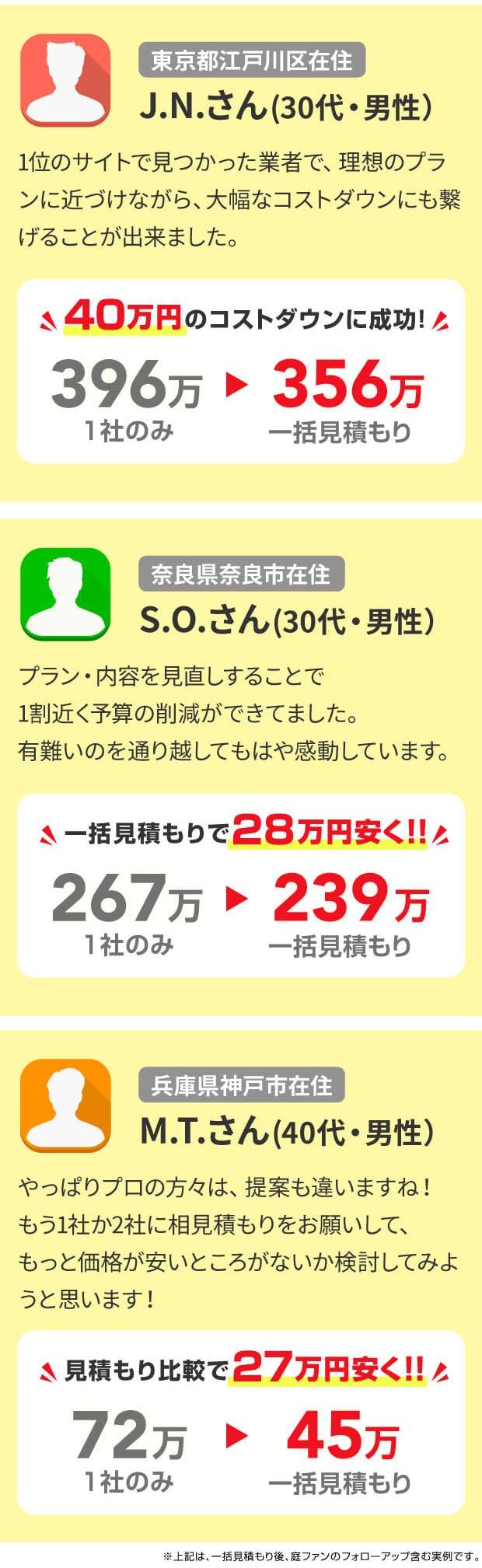

外構工事で満足している方の共通点は、「早くから行動していること」です。

建物の建築が進んでいく間に、プランの検討や見積もり金額の精査を進め、相見積もりを取って価格交渉やプランの精査をする方が多いです。

また、早めに動いて自力で外部の外構業者さんを決められれば、高額な中間マージンが省ける可能性大!

もちろん、外部の外構業者さんにしたからと言って、マージン分の費用が丸ごと下がるわけではありません。

また、自分で選ぶということは、外構業者さんを目利きするリスクもあります。

早めに動けないなら、「動かない」のもアリ

「もう納期や引渡しの期間が決まっていて、どうしても動けない!」という方は、少し期間をおいてから外構工事をしましょう。

固定観念にとらわれる方も多いですが、外構工事は、引っ越しのタイミングで全て終わっておく必要がないものです。

ちょっと不便かも知れませんが、外構工事が終わっていなくても生活はできます。

急いで外構工事すると、かえって不満が残ってしまう可能性があります。そのため、もし早い段階で動けない場合は、最初は必要最小限で外構を終えておく手もあります。

新築外構に期間や日数について知りたい場合は、こちらの記事をどうぞ。

遅れる原因からリスクを知って、スムーズな進行を!本気で外構成功を目指すなら必読です。

≫外構工事の期間はどれくらい?工期の遅れや費用も全てを解説!

まとめ:早め早めの行動で、納得のいく外構工事を!

繰り返しになりますが、外構工事はとにかく早めの行動が必須です。家づくりと並行して進めていきましょう。

ただし、納得のいく外構工事のためには、無理して進めないのもコツ。

「家づくりの段階では建築の方の検討に時間を割いて、外構はもう後からゆっくり考える」といった踏ん切りを付けるのも重要です!

外構業界には、さまざまな「悪しき習慣」があります。この記事の内容も参考に、外構工事にいつまでに取りかかるか、皆さんのベストなタイミングを考えてみてくださいね。

\まずは、無料で優良外構業社を探す/

≫(無料)庭ファン推奨店に相談する

※見積は何度でも無料です。

以上、いかがでしたでしょうか。

できるだけ噛み砕いて説明したつもりですが、一般的な内容になってしまったり個別な質問・疑問がある場合は、公式LINEで個別に相談いただけるほうが詳しい回答ができると思います。

ご質問は翌日までには回答するように心がけていますので、よかったらご利用ください。

外構を安くするためのお得な情報があります!

いかがでしたでしょうか?

庭ファンの過去の経験や考えていることを全部出し切って紹介しました。

外構を検討している、すべてのひとに応援したくコンテンツを配信しています!

外構工事はそのお家によって、訪問する業者さんによって値段が大きく変わるので、ぜひ庭ファンに見積書を見せてください。

庭ファン自身も外構の見積もりを作る人なので外構工事の相場価格も理解しています。

しかも、金額が比較できるだけじゃなくて…実は、失敗しそうな・後悔しそうな部分を指摘します!

こっちのプランのほうが良いというのは指摘を受けてはじめてわかりますね。

しかも、何度も話し合いすることで気づかないうちに、安心して任せられる業者さんか自分でわかるようになれます。

だから、庭ファンにご相談ください。

この限定リンクからご依頼いただいた方、限定であなたの家に合ったプランのチェック・アドバイスします。

安心できる業者さんの見積もり+庭ファンアドバイス=これが一番安心です。

実際にアドバイスを受けた方は、大きな節約につながりました!

\節約できたお金でなにできる?/

\諦めていたオプションや便利な時短家電も!/

まったく同じ商品でも業者によって何万円も差があることもよくあるし、

相見積もりを取らないと、価格が安くなることにすら気がつけず、知らないと損するかもしれません。

たった、打ち合わせの1〜2時間で、数十万円やすくなり、使い勝手の良いプランも手に入る可能性も高まります。

残念ながら、業者さんの比較は、契約したあとではできません…

まだ、見積もりを依頼していない、今なんです!

庭ファンがアドバイスするにも、比較するにも見積書が必要です。

外構業者さんを見積もり相談するところから始めてください。

ぜひ、このリンクから見積もり依頼をしてください。

※このリンク限定で、庭ファンの無料アドバイス特典をおつけできます。

※他の方法から依頼されると状況を確認できないため、サポートができません。

「業者探しがめんどくさい、時間がない」

「どこがいいかわからない、見積もり良し悪しがわからない」

とはいえ…比較って忙しいし、時間がない…

わかります…、庭ファンも三児の父です。毎日バタバタします。

庭ファンのサイトはマジデ1分で入力が終わります。

余計な項目を設けず、必要最小限のシンプルなフォームにしました。

これだけ!

そして、手元に見積書が揃ったら庭ファンにこのフォームからお知らせください。

※注意※

アドバイスは、庭ファンの紹介した業者様限定です。

自分で探した業者様の場合は、別途外構見積もり診断サービス(有償:5万円~)をご利用ください。

いただいた見積書・図面を見て、あなたにぴったり合わせたアドバイスをご回答申し上げます。

アドバイスの内容と質は、いままでにご覧いただいたブログで期待いただけると思います。

あなたのお家のプランに適用させたあなた専用、総まとめになる見込みです。

期待できませんか?

ご満足いただけると、自信アリです。

庭ファンからの無料アドバイスがほしい!という人は、外構業者さんをまず見積もりを頼むことから始めてください。

こちらのリンクからお申し込みいただいた方限定で、このアドバイスは無料で行ってます。

本当にお得です。

安心できる業者さんからの見積もりと庭ファンの全力アドバイスで、後悔しない外構に近づられると思いませんか?

ぜひ思い描いた外構に近づくために、庭ファンがお手伝いします。

手伝ってほしい方は、このリンクから見積もり依頼をして見積もり依頼が終わればこのフォームからお知らせください。

ぜんぶ自力で頑張って失敗するかもしれない

アドバイスなしで、何百万円もムダになるのか

…どちらがいいですか?

今ならまだ、大丈夫!

ここから始めてください。

最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。