隣地境界線ブロックは必要か?トラブルを防ぎたい!

隣地境界線にブロックを積もうか検討しています。安く済ませたいので、お隣さんと費用を折半するのはアリですか?

境界に関する法律や、どんな手続きをすればいいか、費用の相場などを教えてください。

隣人と共有で、隣地境界線のブロック塀を作り、その後トラブルになるケースの多いこと、多いこと。

この記事では

- 隣地境界線のブロックに関する法律やルール

- ブロック塀が境界線上にある場合のトラブル事例

- ブロックの設置によるトラブルを避ける方法

が解決します。

すでに共有ブロックがある人に向けた対策も紹介していますよ!

外構一筋16年のプロが隣地境界線のブロックを徹底解説!

はじめまして、庭ファンと申します。

「庭のことなら、すぐ庭ファン!」をコンセンプトにお庭・外構・エクステリアのお悩みをすべて解決するために生きています。

総SNSフォロワーは約27万人※1からフォローいただける内容を配信していると自負しています。

※1

YouTube:チャンネル登録者数は14.1万人、総再生数は約5,400万回 Instagram:フォロワー数も9.7万人、その他:2025年12月現在

このサイトでは、お得にお庭づくりをするための外構・エクステリア商品情報やコストカットの秘訣などを、すべて無料で配信しています。

外構・エクステリアは、建物の次に高額な買い物です。

絶対に、失敗・後悔してほしくないという私の思いが伝わることを願いながら、お庭づくりで悩んでいるあなたのお役に立てると嬉しいです。

また、私の詳しい経歴を知りたい方は、≫わたしのプロフィールをご参照ください。

ご質問は、公式LINEからいただけると翌日までにはご回答するように心がけています!

よかったらご利用ください。≫公式LINEから質問する

隣地境界線のブロックの役割と法律上のルール

ただし「隣地境界線ブロックは必要か?」と聞かれたら、1段でもブロックは設置したほうがいいですよ」と答えています。

ここでは、隣地境界線ブロックが必要な理由と法律上のルールについて解説します。

隣地との境界をハッキリさせるため

お隣さんとの境界線をハッキリさせるために、隣地境界線ブロックは必要です。

図面上の境界線を見れば、自分とお隣さんの境界が明確にわかります。

しかし現地で境界を調べると、境界杭や境界プレートなど境界標が打ち込まれているだけ。

境界標は、線で境界を示しているわけではなく、1点を指し示しているだけなので、境界の認識があやふやになりやすいんです。

「ここまでが自分の敷地」と、ハッキリしておけば心理的にも安心するので、境界の明示は必須です。

土や雨水を隣地に流れ込ませないため

敷地内の土や雨水が隣地に流れ込むのを防ぐためにも、境界線ブロックは必要です。

雨や台風時もお隣さんへの土や雨の流入を防ぎ、お庭や外壁を汚すことを避けられます。

大雨だと、雨水とともに土が流れ込むので、後々トラブルを起こすことも考えられます。

プライベート空間を確保するため

境界線にブロックを積むことで、部外者の侵入を防げます。

また、ブロックの上にフェンスを設置すれば、目隠しにもなるのでプライベート空間の確保にもつながります。

隣地境界線にブロックを積むために必要な許可

自分の敷地内にブロックを積む場合は、申請や許可は要りません。

一方で、もし敷地境界線上にブロックを積む際には、お隣さんの許可が必要になります。

ただし、許可を得ても、費用が折半になるとは限らず、境界上でもすべて自己負担で積むケースもあるので、注意してください。

私は常に「自分の敷地内に積むべき」と言い、ブロックと敷地境界線の間に2cmのスペースを開けて設置します。

化粧ブロックの表面がデコボコしていることがあるので、ちょっとでも境界線を越えることがないように配慮しているんです。

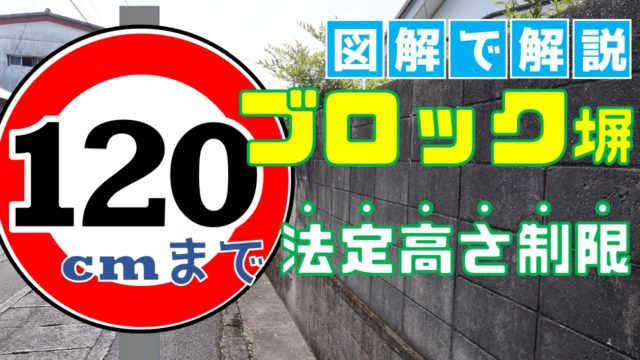

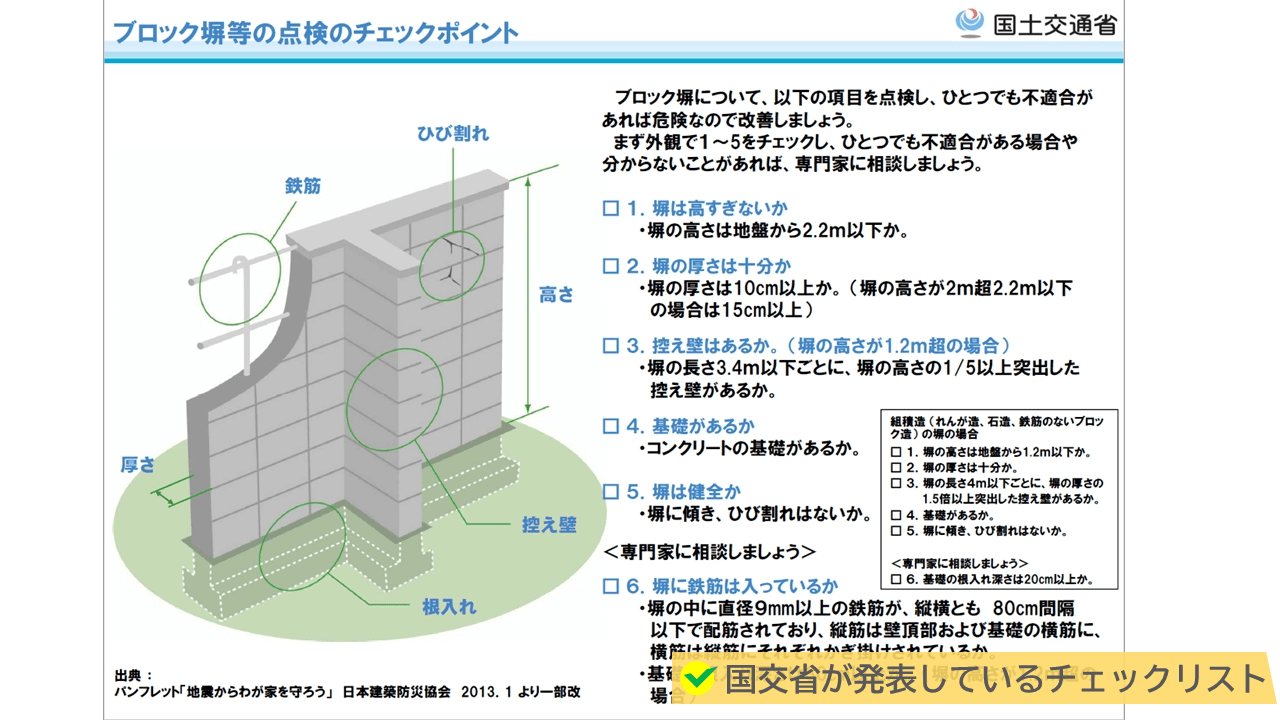

境界線にブロックを設置する際の法律的な制約

境界線上にブロックを積む場合、お隣さんの了承を得ることに加えて、建築基準法により以下のルールが設けられています。

- 地面から高さ2.2m以下でブロック11段以内

- ブロックの厚みは10cm以上(高さ2m超えなら厚さ15cm以上)

- 高さが1.2mを越える場合、塀の長さ3.4mごとに控え壁を設置

最近は、厚さ10cmのブロックが少なくなり、12~15cmのブロックが多くなりました。

高さが1.2mを越えると控え壁が必要ですが、これが結構邪魔なんです…。

共有ブロックでは、控え壁をお隣さん側か、自分の敷地側のどちらで設置するかでよくトラブルになります。

だから、控え壁をギリギリ設置しなくてよい5段までブロックを積んだ上に、高さ120cmのフェンスをつけて、トータルで2.2mの目隠しを提案することが多いです。

ブロック塀の基礎知識については、以下の記事で詳しく解説しています。

≫ブロック塀10mあたりの価格や基礎知識を解説!オシャレに魅せるヒントも

ブロック塀が境界線上にある場合のトラブル事例

境界線上に共有ブロック塀を作ったことで起きたトラブルを紹介します。

【事例1】敷地境界線にブロックの所有者が不明に

絶対やってはいけない外構工事のNo.1が、この共有ブロックです。

塀を建てた当初は、隣家と自分のどちらの所有物か、お互いの認識にズレは起こりにくい。

ところが、数十年経過したあとや隣家の所有者が変わると話は別…。共有ブロックを建てて30年もすれば、自分もお隣さんも年をとって、生活スタイルが変わります。

- 引越し

- 離婚

- 認知症

- 死別・相続

- 売却

- 空き家化

…こんなこと、誰にだって突然起こるものですよね。

ただ、隣地境界線上のブロック塀は共有物なので、我が家の建て替え時に老朽化したブロック塀を撤去したくても、お隣さんの許可がなければ壊せません。

老朽化した共有ブロックを撤去できないから、自分の家を建て替えられないなんてかなり悲惨な「芋づる式トラブル」ですよね。

最初にブロック塀を折半したお隣さんが亡くなって、さらに相続人も死亡していたため、もはや誰に連絡したらわからないという「詰み案件」を、私も経験しています…><

隣地境界線の共有ブロックが引き起こすトラブルについて、以下の記事に詳しく解説しています。

≫外構のプロが買わないものを一挙公開!買ってはいけない外構工事23選

【事例2】共有ブロックをリニューアルする許可がおりない

隣地境界線の共有ブロック塀をリニューアルする際も、お隣さんの許可はもちろん必要。

許可は取れても、費用を負担してくれない場合は、全額自己負担になります。

「ブロック塀をリフォームしたい!」と思っても、隣家側は「別にそのままでもよくね?」と反論されることも結構ありますから、難しいところですね…。

隣家とブロック塀を共有したために、モヤモヤしている方の声を聞いてみました。

隣地境界線上に共有ブロック塀を設置しています。隣家からの視界を防げているので、プライバシーはそれなりに確保できています。ただ、経年劣化のため破損部分の補修箇所や、湿気でコケが大量発生しているのが見た目を損ねているのでイヤです。

(富山県富山市/48歳/男性)

共有ブロックの経年劣化やコケで見た目が悪いのが不満なのに、お隣さんと共有しているため、そのまま維持せざるを得ない状況ということですよね。

隣地境界ブロックの設置によるトラブルを避けるには

隣地境界ブロックのトラブルを避けるための方法について

- 隣地境界ブロックを建てる予定の人

- すでに共有ブロックがある人

に向けて解説します。

これから境界線ブロックの設置するなら、共有ブロックを作らない選択がベストです。

ハウスメーカーの人は「共有ブロックにすれば、設置費用が半額で済むのでいいですよ」とおすすめしてきます。

でも将来、子どもの代に爆弾を仕込むことになります。

30年後のお隣さんがどうなっているかわかりません。

離婚や死別、認知症、よくない相続とかも起こり得ますから、絶対に共有ブロックは避けてください。

古い共有ブロックの境界を明確にし隣人と共通認識する

古い共有ブロックがある場合のトラブル解決策を紹介します。

昔からの住宅街だと、敷地の境界を示す境界標がなくなっていることが多いです。

そうなると、「ブロック塀の内側まで自分の敷地だ」とか「いや、そこまでが共有だ」など、互いに認識の食い違いが発生しやすくなります。

そこで、登記を行って測量士に土地の所有をハッキリ示してもらうのが、解決の方法です。

費用はかかりますが、相続のときにはいずれにせよ測量しなければいけないので、前もってやるべき。

測量してハッキリさせれば、余計なトラブルを抱えずに済みますし、生前贈与もしやすくなります。

測量結果やお隣さんとの話し合いの内容は、書面に残しておくことを強くおすすめします。

敷地内のブロック塀は境界線から2cm離す

自分の敷地内だけでブロック塀を建てる場合は、お隣さんとの境界線ピッタリではなく2cm開けて設置してください。

化粧ブロック表面のデコボコがお隣さん側に絶対に入らないようにする意図があります。

たまにブロックの上に縦格子の分厚いフェンスを取り付けた場合、フェンスの面から数ミリはみ出ることがあるので、それを防ぐためにも2cm手前に設置しています。

とはいえ、以下のような失敗事例もあります。

我が家と隣家は、それぞれの敷地内にブロックを積んでいます。我が家がブロックの上にフェンスをつける際には、隣家のブロックが目隠しになっていたため、スキマを隠すように、竹と結束バンドでDIYして1万円ほどでフェンスに取りつけました。

ところが、隣家がリフォームするとき、ブロック上部も撤去してメッシュフェンスに替えたため、隣家から自分の庭が丸見えになってしまいました。フェンスにもっと費用をかけて、目隠し効果を高くしておけばよかった…と後悔しています。(兵庫県川西市/58歳/女性)

それぞれ敷地内で完結してブロック塀を設置していたのは良かったのですが、お隣さんがブロック塀上部を撤去してメッシュフェンスに替えたことで、自宅のお庭が丸見えになってしまいました。

お隣さんのブロック塀は、お隣さんが自由に工事できます。

隣家のブロック塀に頼らず、事前に自分のブロック塀に目隠しフェンスをつけておく必要がありました。

良識を持ちつつ共有ブロック塀をリフォームする

建売住宅は、すでに共有ブロックが設置されている場合などもあります。

設置されたものは仕方ないですが、これを放置するとトラブルの元なので、日頃からお隣さんとコミュニケーションを取り、対応策を話し合っておいてください。

お隣さんと決めておきたいこと

- リフォーム・修繕する時期

- 自然災害や経年劣化で破損した時の修繕費用

隣地の住人が引越しや相続などで変わったときや、自分が共有ブロックのあるお家に引越しした際にも、同じように話し合いをもって、モメないようにしてください。

以下は、お互い非常に良識のある方たちが行ったリフォーム事例です。

建売住宅を購入したところ、ハウスメーカーによって玄関前駐車場の両脇にブロックが積まれていました。隣家との境界線上の共有物です。

ブロック塀は8段あり、駐車場に対してかなり圧迫感があったため、隣家と話し合ってブロックの上部3段を撤去しフェンスに取り替えました。費用は我が家が負担しましたが、圧迫感は解消できました。

ブロック塀は汚れが目立つので、家全体の美観を保つためにも、お金をかけてフェンスに替えたのは良かったと思います。隣の家も話しやすい方だったので、その点も問題ありませんでした。(東京都小平市/47歳/男性)

この方は、全て自己負担でリフォームしているところが素晴らしいです。

もし、いきなり隣人から必要としていないブロック塀の工事で、30万円請求されたらツライですからね。

なので、やっぱり境界線上に共有ブロックを積むのはおすすめできません。

共有ブロックにフェンスを設置したい場合

共有ブロックにフェンスを設置したいなら、隣人の許可を取る必要があります。

ただ、設置許可が出ても、費用を出してもらえないケースも多いです。

そんなときは、全額自己負担で設置しなくてはいけません。

なぜなら、自分が目隠しを必要だと思っても、お隣さんは必要としていないケースがほとんどだから。

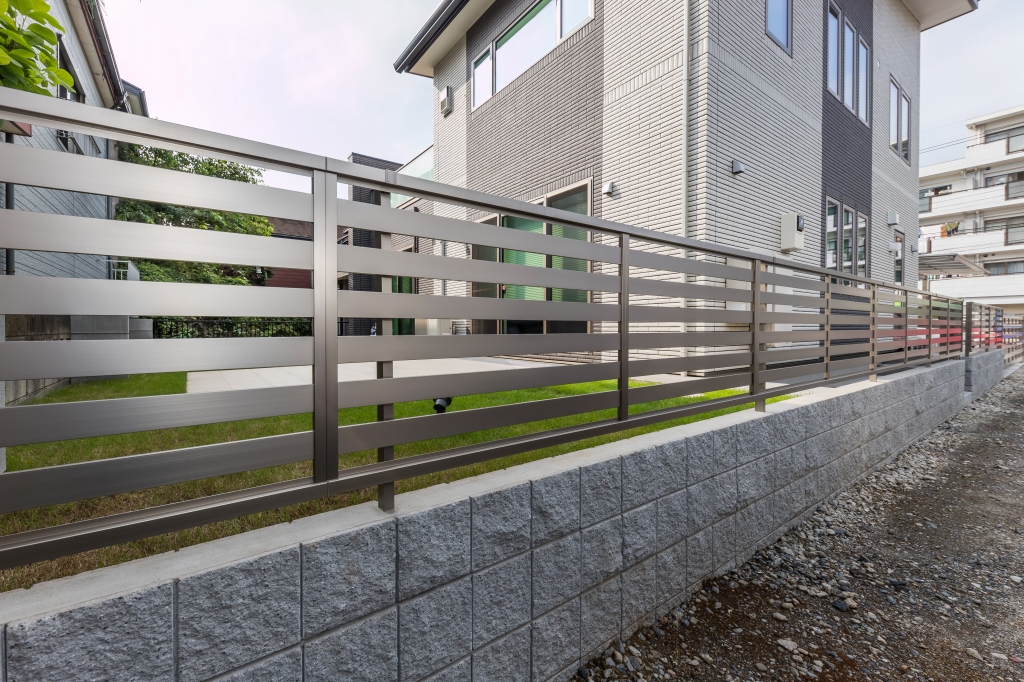

隣人の許可がない場合は、画像のようにブロック手前、敷地内にフェンスを設置する方法があります。

地面からブロックまでの間をフェンスの板がない仕様にすれば、費用をちょっと削減できます。

風も通して、見た目も悪くないので、こういう設置もアリです。

おすすめフェンスについて知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

≫おすすめフェンス超まとめ!外構歴16年のプロが教える商品選び・設置・コストカットの秘訣

共有ブロックの汚れが気になるのでなんとかしたい

汚れたり古くなったりした共有ブロックをどうにかしたい場合、基本的に費用は隣人と折半です。

とはいえ、隣人がお金を出してくれない場合は、全て自己負担することもあります。

隣人の許可が取れたときや、所有区分によっては、自宅側の片面だけ洗浄したり、ぬりかべ仕上げにするジョリパッド塗装、タイル貼りなどで手を加えられます。

隣人の許可が出ないときは、敷地内に新たにブロック塀やフェンスを設置して、汚れた共有ブロックを見えないようにする方法もあります。

境界ブロックの撤去や修繕時の注意点

共有ブロックの撤去や修繕する際には、必ず所有者間で協議してから行ってください。

- 撤去・修繕しても良いか

- 工事に伴う費用負担

しっかり話し合って、お互い納得したうえで撤去やメンテナンスすることが大事です。

境界線ブロックを設置する際の費用の見積もり方法

境界線ブロックの工事は、どこに依頼すべきでしょうか?

今回は、以下の3パターンに依頼するメリット・デメリットを解説します。

安く済ませて手間を取るか、お金をかけて楽に済ませるかはお客さん次第です。

ハウスメーカー

ハウスメーカーさんに境界線ブロックの見積もりをお願いすれば、時間や労力が省けます。

- メリット:業者を探す手間が省ける

- デメリット:ハウスメーカーが提携する外構業者に頼むと中間マージンが発生し高額になる

新築の際には、相談しやすくて一番手っ取り早い存在ですね。

外構業者

外構業者さんに直接見積もりを取る方法もアリです。

- メリット1:直接依頼するので中間マージンがカットできる

- メリット2:直接話ができるので、素早くスムーズにやり取りできる

- デメリット:業者を探す手間がかかる

3者のなかでは、費用も労力もいい感じに抑えられます。

ホームセンター

近所のホームセンターさんでも依頼できます。

- メリット:比較的予算を抑えられる(外構業者より安い場合もある)

- デメリット:外構業者と比較すると提案のバリエーションが少ない

ホームセンターに施工を依頼する場合は、事前に自分で完成形やイメージを固めておく必要があるので、結構労力がかかります。

隣人と費用を分担する際の注意点

隣人と分担して共有ブロックをリフォームする場合には、隣人と自分・業者さんの3者で打ち合わせするのが最も良いです。

金額・施工内容の詳細を隣人に説明する

費用や、ブロックやフェンスの種類など使用する商品、施工内容の詳細を隣人にもわかるように説明してください。

特にフェンスは、表面と裏面で見た目が異なる商品が結構多いです。

自分側はおしゃれな木目調で、お隣さん側を無機質なアルミ面にしたら「費用を半分負担したのに裏面を向けるとは何事ぞ…!!」とクレームに発展したケースもありました…。

トラブルを防ぐためにも「間仕切り使用」の両面同じデザインの商品を選んでください。

支払い方法・期日の確認

業者さんとの契約は、業者さんと所有者2人で交わします。

業者さんと3者契約か、もしくはそれぞれが業者さんと個別契約を結びます。

支払いは契約者ごとに行うので「お隣さんとまとめて支払う」のではなく、個人間での金銭のやり取りになります。

個人ごとの支払い方法や期日は、必ず書面に残してくださいね。

細かなところですが、業者への支払い方法が振込みの場合、振込手数料の負担についても決めておくとトラブルが少なくて済みます。

まとめ:隣地境界線ブロックは必要!安心して設置する

隣家との境界をハッキリさせるために、隣地境界線ブロックが必要です。

ただし、共有ブロックは「庭ファンのやってはいけない」工事No.1。

隣地境界線上にブロックを設置すると、自分と隣人の共有物になり、相手の了承がないと後の工事や撤去さえできません。

そもそも、共有ブロックを作らず自分の敷地内だけにブロック塀を建てるのがベター。すでに共有ブロックがある場合、独立式のフェンスを設置するのがおすすめです。

「フェンスをつけたい…」「自分の敷地内だけにブロック塀を建てたい」方は、ぜひプロの業者さんに相談してください。

下のボタンから、お近くの優良業者さんを探せます。

庭ファン認定の業者さんにも、無料で相談可能です。

子どもの代にも安心な環境を整えるべく、がんばって事前に対策してください。

\まずは、無料で優良外構業社を探す/

≫(無料)庭ファン推奨店に相談する

※見積は何度でも無料です。

以上、いかがでしたでしょうか。

できるだけ噛み砕いて説明したつもりですが、一般的な内容になってしまったり個別な質問・疑問がある場合は、公式LINEで個別に相談いただけるほうが詳しい回答ができると思います。

ご質問は翌日までには回答するように心がけていますので、よかったらご利用ください。

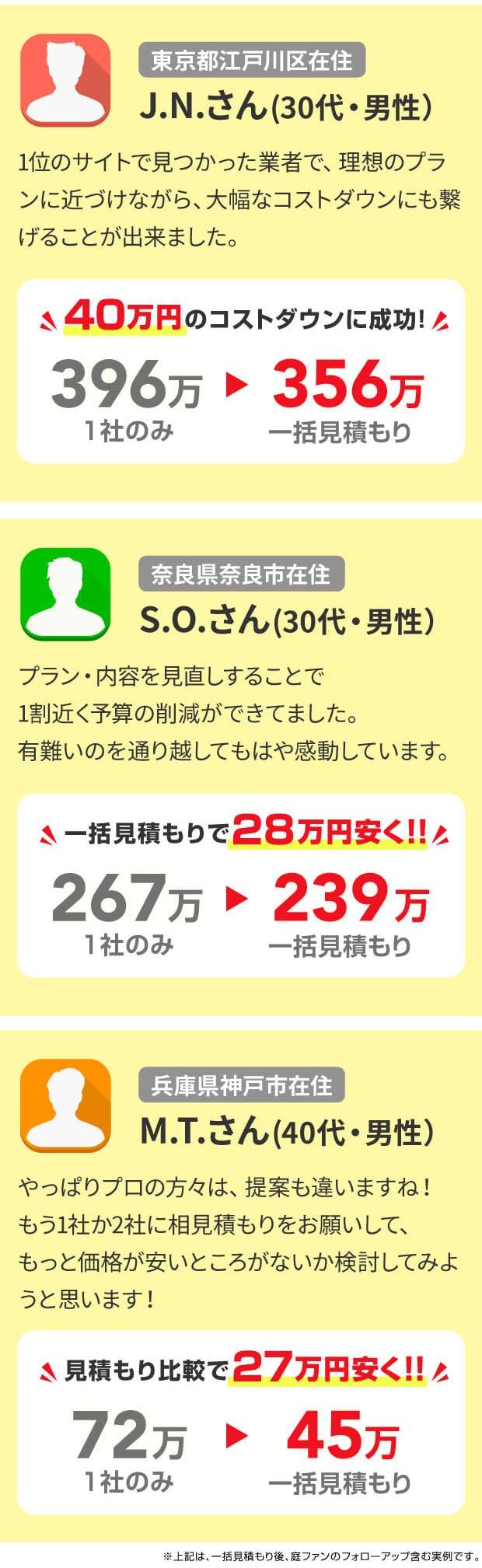

外構を安くするためのお得な情報があります!

いかがでしたでしょうか?

庭ファンの過去の経験や考えていることを全部出し切って紹介しました。

外構を検討している、すべてのひとに応援したくコンテンツを配信しています!

外構工事はそのお家によって、訪問する業者さんによって値段が大きく変わるので、ぜひ庭ファンに見積書を見せてください。

庭ファン自身も外構の見積もりを作る人なので外構工事の相場価格も理解しています。

しかも、金額が比較できるだけじゃなくて…実は、失敗しそうな・後悔しそうな部分を指摘します!

こっちのプランのほうが良いというのは指摘を受けてはじめてわかりますね。

しかも、何度も話し合いすることで気づかないうちに、安心して任せられる業者さんか自分でわかるようになれます。

だから、庭ファンにご相談ください。

この限定リンクからご依頼いただいた方、限定であなたの家に合ったプランのチェック・アドバイスします。

安心できる業者さんの見積もり+庭ファンアドバイス=これが一番安心です。

実際にアドバイスを受けた方は、大きな節約につながりました!

\節約できたお金でなにできる?/

\諦めていたオプションや便利な時短家電も!/

まったく同じ商品でも業者によって何万円も差があることもよくあるし、

相見積もりを取らないと、価格が安くなることにすら気がつけず、知らないと損するかもしれません。

たった、打ち合わせの1〜2時間で、数十万円やすくなり、使い勝手の良いプランも手に入る可能性も高まります。

残念ながら、業者さんの比較は、契約したあとではできません…

まだ、見積もりを依頼していない、今なんです!

庭ファンがアドバイスするにも、比較するにも見積書が必要です。

外構業者さんを見積もり相談するところから始めてください。

ぜひ、このリンクから見積もり依頼をしてください。

※このリンク限定で、庭ファンの無料アドバイス特典をおつけできます。

※他の方法から依頼されると状況を確認できないため、サポートができません。

「業者探しがめんどくさい、時間がない」

「どこがいいかわからない、見積もり良し悪しがわからない」

とはいえ…比較って忙しいし、時間がない…

わかります…、庭ファンも三児の父です。毎日バタバタします。

庭ファンのサイトはマジデ1分で入力が終わります。

余計な項目を設けず、必要最小限のシンプルなフォームにしました。

これだけ!

そして、手元に見積書が揃ったら庭ファンにこのフォームからお知らせください。

※注意※

アドバイスは、庭ファンの紹介した業者様限定です。

自分で探した業者様の場合は、別途外構見積もり診断サービス(有償:5万円~)をご利用ください。

いただいた見積書・図面を見て、あなたにぴったり合わせたアドバイスをご回答申し上げます。

アドバイスの内容と質は、いままでにご覧いただいたブログで期待いただけると思います。

あなたのお家のプランに適用させたあなた専用、総まとめになる見込みです。

期待できませんか?

ご満足いただけると、自信アリです。

庭ファンからの無料アドバイスがほしい!という人は、外構業者さんをまず見積もりを頼むことから始めてください。

こちらのリンクからお申し込みいただいた方限定で、このアドバイスは無料で行ってます。

本当にお得です。

安心できる業者さんからの見積もりと庭ファンの全力アドバイスで、後悔しない外構に近づられると思いませんか?

ぜひ思い描いた外構に近づくために、庭ファンがお手伝いします。

手伝ってほしい方は、このリンクから見積もり依頼をして見積もり依頼が終わればこのフォームからお知らせください。

ぜんぶ自力で頑張って失敗するかもしれない

アドバイスなしで、何百万円もムダになるのか

…どちらがいいですか?

今ならまだ、大丈夫!

ここから始めてください。

最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。