物置の設置場所を間違えて思わぬトラブル発生!?

子どもの遊び道具や家族の洋服、布団に車のタイヤと、家のモノがかなり増えてきました。これを機に、物置を買おうと思います。正直、物置なんて自宅の敷地内だったらどこでも、置けるところに置けばいいですよね?

これから物置を買おうと思っている皆さん。

その物置…どこに置きますか?

「庭に置こうかな」「通路でいいか」と、なんとなくで考えていませんか?

実はそれ、結構キケン!

物置のテキトーに設置して、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

特に設置場所をミスすると、物置の買い直しや家の修理費用など、思わぬ出費が必要になるケースも!

そこで今回は

を解説します!

エクステリア業界歴16年!物置選びには自信アリ

はじめまして、庭ファンと申します。

「庭のことなら、すぐ庭ファン!」をコンセンプトにお庭・外構・エクステリアのお悩みをすべて解決するために生きています。

総SNSフォロワーは約27万人※1からフォローいただける内容を配信していると自負しています。

※1

YouTube:チャンネル登録者数は14.1万人、総再生数は約5,400万回 Instagram:フォロワー数も9.7万人、その他:2025年12月現在

このサイトでは、お得にお庭づくりをするための外構・エクステリア商品情報やコストカットの秘訣などを、すべて無料で配信しています。

外構・エクステリアは、建物の次に高額な買い物です。

絶対に、失敗・後悔してほしくないという私の思いが伝わることを願いながら、お庭づくりで悩んでいるあなたのお役に立てると嬉しいです。

また、私の詳しい経歴を知りたい方は、≫わたしのプロフィールをご参照ください。

ご質問は、公式LINEからいただけると翌日までにはご回答するように心がけています!

よかったらご利用ください。≫公式LINEから質問する

物置の設置場所で失敗すると起こりやすいトラブル

物置の設置場所をよく考えないことで起こるトラブルとしては大きく7つ。

- 物置が傾いた

- 家の外壁が傷んだ

- 収納している物が傷んだ

- お隣さんに迷惑がかかった

- 実は設置してはいけない場所だった

- 泥棒に侵入されやすくなった

- そもそも物置が庭に入らなかった!

1.物置が傾いた

物置の設置場所のトラブルで圧倒的多数!なのが、この「物置が傾いた」ということ。

傾いてしまう原因としては、

- 柔らかい地面に基礎を作らなかった

- 転倒防止工事をしなかった

の大きく2つ。

実際の例もご紹介します。

こちらの写真を見てみてください。

こちらのお家では、コンクリートブロックの上に物置を設置していました。

が、ブロックをよく見ると、地面にめり込んでしまっていますよね。

これ、本来であれば基礎(土間コン)→コンクリートブロック→物置と設置すべきなんです。

でも基礎を作らずに設置しちゃったので…思いっきり傾いてしまっていました。

こちらも似たように、基礎なしで物置を設置したお家。

見事に、物置が傾いてしまっています…

もし基礎なしで設置した物置が倒れて、その先に

- ブロック塀

- フェンス

- 車

といったものがあった場合…保険適用外となることもあるんです!

物置の基礎を作るべき場所

物置の基礎は、土間コンを推奨します。

ただ、絶対にどのお家でも必要!というわけではありません。

物置を置こうと思っている場所が、次のどれかに当てはまる場合は基礎が必要です。

- 北側にあって日光が入らない、湿っている

- 地面に苔が生えて、建物にも付着している

- ジャンプして足が沈む、地面がふわふわ

物置に基礎が必要か?については、以下の記事でさらに詳しく紹介しています!

≫物置の下は土間コンクリートにするべきか?ブロックで良いのか?【DIY】

2.家の外壁が傷んだ

物置自体が無事でも、お家にダメージが来ることもあります。

たとえば物置の勾配から流れ出た水が、お家の外壁に当たったり、地面にたまったりすると…

その湿気が、外壁の汚れやカビ・コケなどの原因になってしまいます。

また、外壁ではありませんが地面の雨水ます・汚水ますの位置も要注意!

皆さんのお家の駐車場にあるであろう、こうした「ます」の上に物置を置いてしまうと…

いざ点検となったときに、ますのフタが開けなくなってしまいます。

床が外せる大型物置にするか、別の場所への設置を検討していただきたいです。

そしてさらにもう1つ、室外機・給湯器の近くには物置を置かないようにしてください。

室外機や給湯器からの排気などが原因で、物置の壁が錆びることがあるんです。

3.収納している物が傷んだ

続いては、「物置の中のモノが傷んだ!」というケース。

頑丈そうに見える物置ですが、実は万能ではありません。

物置はあくまでも、雨風をしのぐためのもの。

熱や湿気には、それほど強くないんです。

なので、次のようなモノは収納しないでください。

- 布団や衣類などの布製品

- 食料品

- 書類や本などの紙製品

- 精密機器

こうしたモノを入れていて、ふと見てみたら錆びてた、カビてたといった事態も。。

反対に、次のようなモノであれば物置に収納して大丈夫です。

- 子供の遊び道具

- ガーデニンググッズ

- アウトドア用品

- スタッドレスタイヤ

- 自転車

「断熱物置」という物置も市販されていますが、そんなに断熱されないです…。

断熱物置を選ぶよりも、太陽の当たらない北側に物置を置くほうが断熱効果は高いです。

余談ですが、自動車にも断熱材って入ってるんですよ。

でも、真夏は車内がめちゃくちゃ暑くなりますよねーーー

物置もそれと同じです。

4.お隣さんに迷惑がかかった

そして、我が家は良くてもお隣さんが…というトラブルもあります。

「物置のせいで日当たりや風通しが悪くなった」

「雨水がウチに流れ込んできてる、どうしてくれるんだ」

というクレーム、よくあります。

これはもうシンプルで、お隣さんとコミュニケーションを取るほかないです!

風通しや日当たりの良し悪しは、物置のサイズや置き場所を変えてもどうしようもないもの。

日ごろからお隣さんと仲良くして、何かあっても穏便に済ませられるようにしておくと安心です。

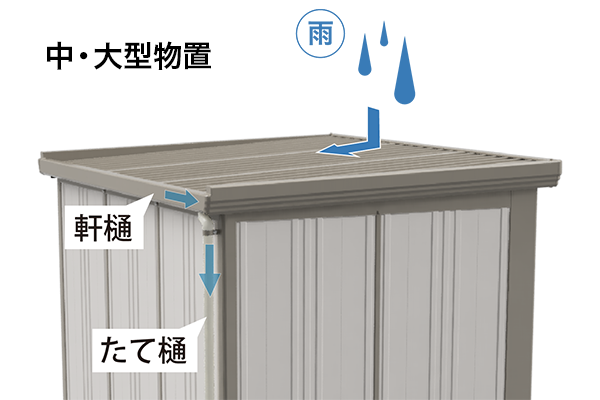

あとは、物置に雨樋を付けるのも良いですね。

各メーカーさんで、標準装備またはオプションで物置の雨樋を用意しています。

雨樋があれば、お隣さんに雨水が垂れ流し…という状況は防げます!

5.実は設置してはいけない場所だった

住まいのある自治体の規約違反になる場所に置いていた!なんてこともあります。

それほど多くはないケースですが、たとえば、

- 建築確認申請をしていなかった

- 境界ギリギリに置いていた

- マンションのバルコニーに置いていた

といった事態ですね。

10平米を超える大きな物置は「建築確認申請」が必要です。

もし申請せずに設置すると建築基準法違反となり、罰則が科されることも…。

また、サイズを問わず、お隣さんとの境界ギリギリに置くのもNG。

境界ラインから、最低でも50cm開けて置く必要があるんです。

お隣さんの承認があるか、お隣さんがすでに50cm以内の場所に物置を置いていれば問題ないこともあります。

が、勝手に置くとマズいこともあるので要注意です。

そしてマンションのバルコニーにも、物置は置いてはいけません。

避難経路を塞いでしまうためです。

いくらバルコニーが広いマンションでも、風が強くてガタつくこともあるので置いてはいけません。

もしこうした違反をしてしまうと、自己負担での物置の移動や撤去が必要です。

最悪の場合、「出て行ってください!」と言われてしまうことも…。

だから、本当に物置を置いて良い場所なのかを事前に知っておいていただきたいです。

もし置けないなら、物置を使う以外の解決策を考えるしかないですね。

6.泥棒に侵入されやすくなった

続いて、物置を置いたことで足場ができてしまい、家に侵入されやすくなった…というケース。

物置がバルコニーの近くにあると、バルコニーに上るための良い足場になってしまいます。

ついでに、フェンスのように足場になるものも近くにあるとさらにキケン。

フェンス→物置→バルコニーと、侵入経路ができてしまいます。

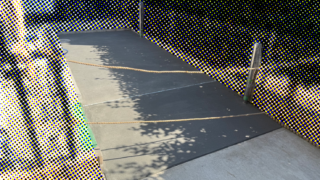

こちらのお家の例で考えてみますね。写真左端に物置があります。

が、その近くにはカーポートがあり、そのさらに近くにはバルコニーが……

実際、フェンスや物置などを足場にして泥棒が2階に上るのはよくある話です。

ですから「物置=足場になるもの」と意識した上で、設置場所を決めると良いですね。

ただ、物置の設置と防犯対策の両立はなかなか難しいのが現実です…

プロに頼めばなんとかなる!というものでもありません。

かといって「防犯対策のために置かない」という選択は難しいこともあります。

なので防犯対策は防犯対策、物置は物置と、分けて考えてください!

防犯対策として、足がかりになりそうな場所には防犯カメラやスポットライトを付ける。

物置は、ただ単に収納のための場所として考えるのが大切です。

7.そもそも物置が庭に入らなかった!

「買った物置が自宅の庭に入らない!」というトラブルもありますね。

「そんなことある?」と思われるかもしれませんが、年に1回は聞くトラブルです!

この場合は…どうしようもないです。

処分するしか方法はありません。

こんなトラブルが起こる理由は、作業スペースを確保できていないからですね。

物置を置くとき、物置の寸法だけチェックしがち。

ですが、そこからさらに左右・奥行・高さに15cmぐらい必要です。

これはカタログ寸法には書いてないので、物置の寸法にプラスして考えなければなりません!

小型の物置であれば、先に組み立てて搬入できることもあります。

が、基本的に作業スペースは別途必要だと知っておいてください。

「工事がセットになってなくて、業者さんに組み立てを頼めない」というトラブルもありますね。

特に、通販サイトで物置を購入した場合によく見られます。

あとから工事だけをどこかの業者さんに依頼する!というのも、割と難しいです。

物置って、本体の販売と工事がセットになって、ようやくちょっと利益が出るレベル。

工事単体でお願いするなら、相当高めの工事代を出さないとやってもらえません。

物置の設置場所は収納する物に合わせて考える!

物置の設置場所に関するトラブルは、思ったよりたくさん!

では、どうすればトラブルを回避できるのか?対策を紹介します!

物置を選ぶ前にまず、断捨離!

大前提になりますが、こうしたトラブルを避けるためにはまず……

断捨離をしてください。

物置が売れたほうが嬉しい外構業者としてこんなの言うのアレですが、まず断捨離です。

なぜなら物置に入れたら最後、10年取り出さないモノが絶対に出てくるから!

そんなモノは売るか、捨てるか、思い出の中だけにしまっておいてください。

日の目を見ないモノをしまうために物置を買って外に収納するのは、安易な考えですよ!

何より、そうやって「とりあえず」で物置を買うことこそ、トラブルが起こる原因に。

間違いない「正解の物置場所」は…ない。

難しいことに「物置の置き場所でおすすめのスペースはここ!」というのは…ないんです。

理由は、収納するものによって物置を置くべき場所が変わってくるから。

物置の設置場所は、

- 収納するモノ(使用頻度の高いモノ)

- 収納するモノを使う場所

- 物置が設置できそうなスペース

と、いろいろな要素を踏まえて決める必要があります。

タイヤを収納するなら駐車場の近くが便利だし、ガーデニング用品を収納するならお庭の近くが良さそうですよね。

物置で風よけや目隠しも兼ねたいのであればそれも一緒に考えなければなりません。

どこがいいか迷う方は、以下の手順で物置の設置場所を考えてみてください。

- 収納するモノは何か

- 収納するモノは家のどこで使うか

- どこに物置を設置するとモノが使いやすそうか

きっと、「ここだ!」という場所の目星が付くはずです。

そもそも物置が本当に必要かをよく考える

ただ、断捨離をしたり物置の設置場所を考えたりして、「いらないんじゃないか?」と思うのであれば…

無理に物置を買う必要はありません。

収納しなくて良いなら、物置を買っても完全にお金の無駄になります。

今すぐ、絶対に収納したいモノがないなら物置はまだ要らないかもしれませんよ。

それに、物置を置かなければ余計なトラブルに巻き込まれる心配もありません。

トラブル防止!失敗しない物置の買い方・設置方法

「物置、本当にいる?」と散々言ってきました。

ここからは、それでも「いや、うちに物置は必須!」と思う方向けの内容です。

物置と設置場所選びで失敗しないためには、次の手順で準備や購入・設置を進めてください。

- 収納するものから物置の大きさを考える

- 自宅に合うサイズの物置を見つける

- 設置する場所を細かく決める

- 業者さんに注文して設置してもらう

- 定期的にメンテナンスをする

1.収納するものから物置の大きさを考える

まずは、物置に何を収納するのか洗い出します。

何故かというと、物置の大きさを決めるためです。

「何をしまうか」を先に決めて、そこから逆算して物置の大きさを決めるんです。

このとき、いわゆる「長物」もあるかどうか確認してくださいね。

長物とは、

- スキーの板

- スコップ

- 釣り竿

など、縦長の形状をしているモノのことです。

物置のなかには、最初から長物の収納スペースが設けられているタイプもあります。

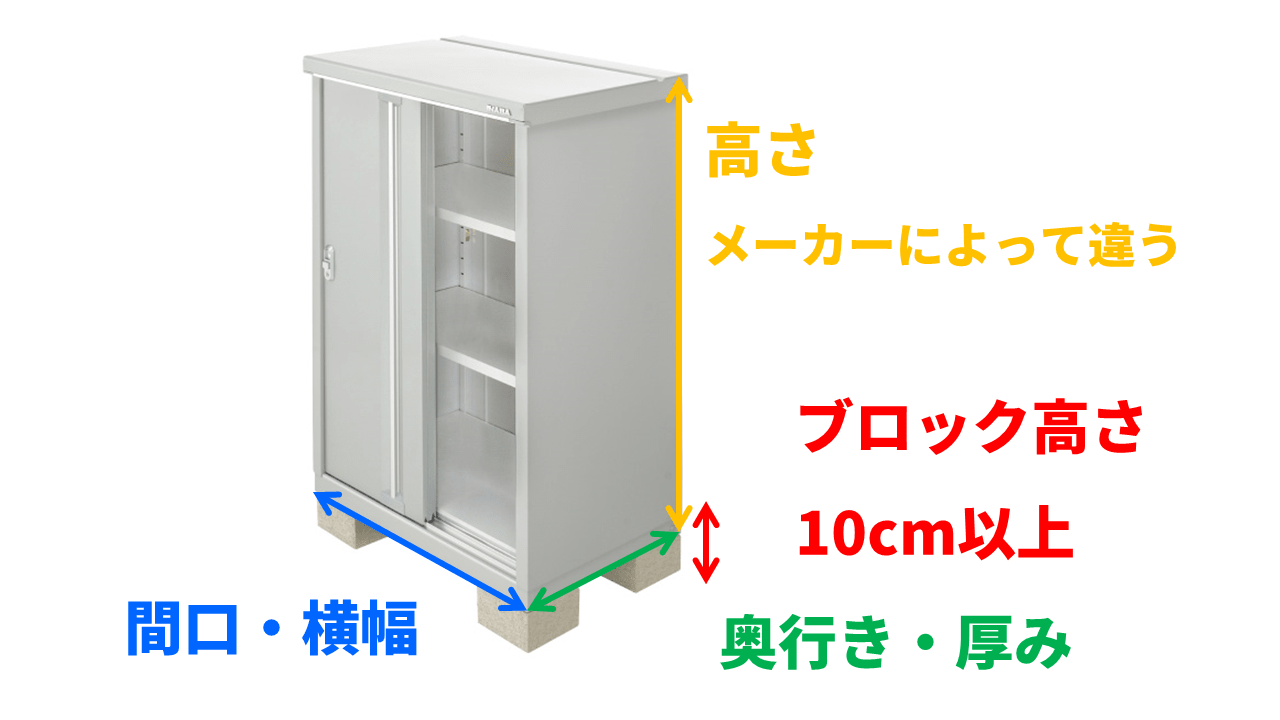

2.自宅に合うサイズの物置を見つける

続いて、収納したいモノがきちんとしまえるサイズの物置がどれか、目星を付けます。

想像しづらい場合は、ご自宅のクローゼットをイメージしてみてください!

「これくらいあれば、入りそう」というのが、何となく分かってくると思います。

前提として、物置のサイズは「横幅」「奥行き」「高さ」で決まります。

そしてサイズを決めるときは、以下の順番で決めるのが鉄則です。

- 横幅

- 高さ

- 奥行き

1mのスペースがあっても実際に設置できる物置サイズは幅75cm~90cmほど。

それに、物置ってあまり奥行きは必要ありません。

奥行きがありすぎると、モノが取り出しにくくて使いづらいですよ。

タイヤを収納したい場合でも、奥行きは75cmもあれば十分収納できます。

なのでまず物置を置きたいスペースに無理なく置ける横幅を割り出して、次に必要な高さを決めてくださいね。

3.設置する場所を細かく決める

欲しい物置が決まったら、最後に設置場所を考えます。

物置の設置場所は、収納するものに応じて決めます!

最初にもサクッとお伝えしましたが、

- タイヤを収納する→駐車場の近く

- ガーデニング用品を収納する→庭の近く

といったように、物置は収納するモノをよく使う場所の近くに置くと便利です。

もし欲しいサイズの物置の見た目がイマイチなら、こちらのお家のように駐車場の奥に置くと良いですよ!

4.業者さんに注文して設置してもらう

欲しい物置と置く場所が決まったら、工事付きで注文してください。

物置を注文するところは、業者さんでもホームセンターさんでも、インターネットでも大丈夫です。

物置って、業者さんによる価格変動が少ない商品なんです。

工事プランも複雑ではないため、どこで買ってもほぼ同じ値段になります。

DIYでの設置もできるけど、そんなに安くならない

ちなみにDIYでの設置も、できなくはないです。

が、DIYしてもそんなに工事費が削れる訳ではないんですよね…

何だかんだ、工具を買ったり脚立を買ったりしたら、業者さんに頼むぐらいの金額になると思います。

5.定期的にメンテナンスをする

そしてこちらは、物置を設置したあとの話。

定期的に、物置のメンテナンスもしてあげてください。

物置自体はめちゃくちゃ丈夫で、10年・20年ほったらかしでも全然大丈夫です。

ただ、たまに「自転車のサドルをぶつけた」といったことで傷が入ることがあります。

傷を放っておくと、そこから錆びて腐食してしまうことがあります…

なので、定期的なお手入れをお願いしたいです。

とはいえそれほど手の掛かることではなく、

- 外側を水洗いする

- 自動車用ワックスを塗る

- 収納しているモノを取り出して物置の中を掃除する

といったことで十分!

掃除は中のモノの湿気対策にもなるので、ぜひやってみてください。

もし傷を見つけたときも、カー用品のタッチアップペンで補修するだけで大丈夫です。

これで完璧!物置購入&設置前にチェックしたい3点

最後に、物置を買う&設置するときに確認したいポイントがあります。

それは、

- 勾配や雨樋の位置

- 扉の開き方

- 置いた場所からの見え方

の3つです!

1.勾配や雨樋(あまどい)の位置

物置の設置場所で失敗すると起こりやすいトラブルの章でも解説したように、排水の位置によっては外壁が傷むことも。

お隣さんの敷地に雨水が流れ込んで、怒られることだってあります。

ですから物置を選ぶときは、勾配や雨樋の位置が設置場所に合うかも考えてほしいです!

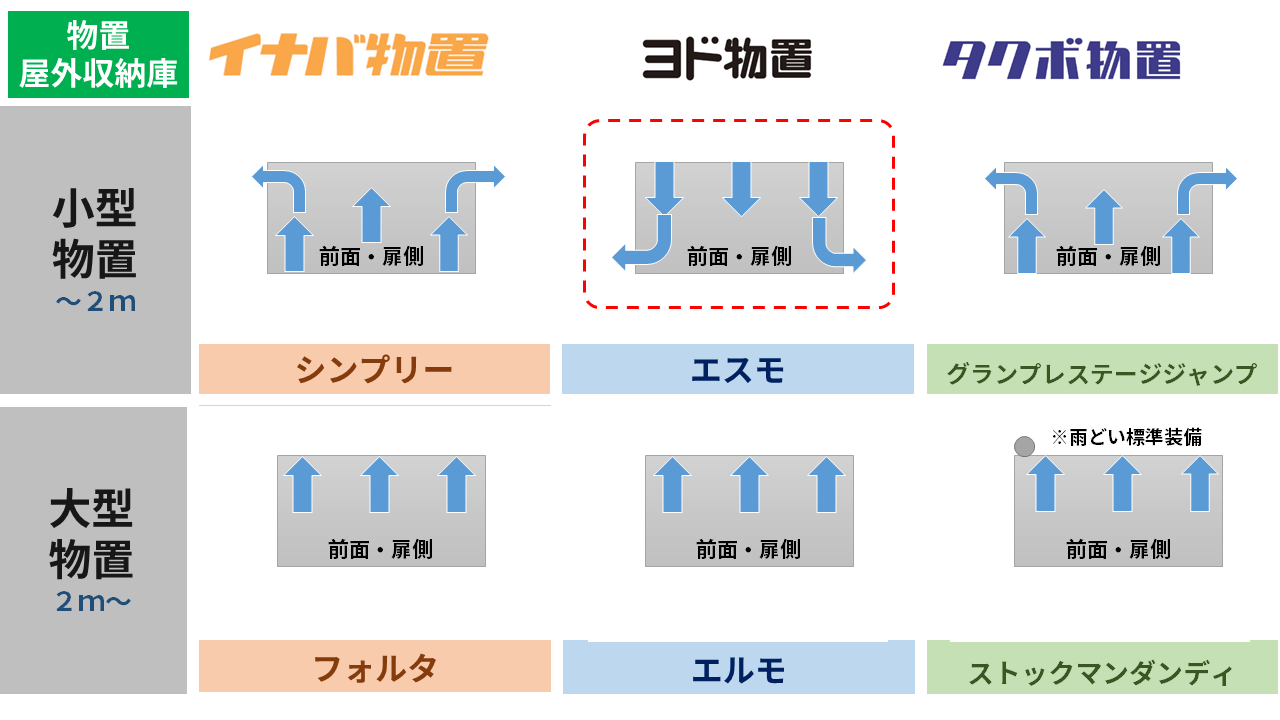

物置の屋根の勾配の位置って、実はメーカーさんによって全然違います。

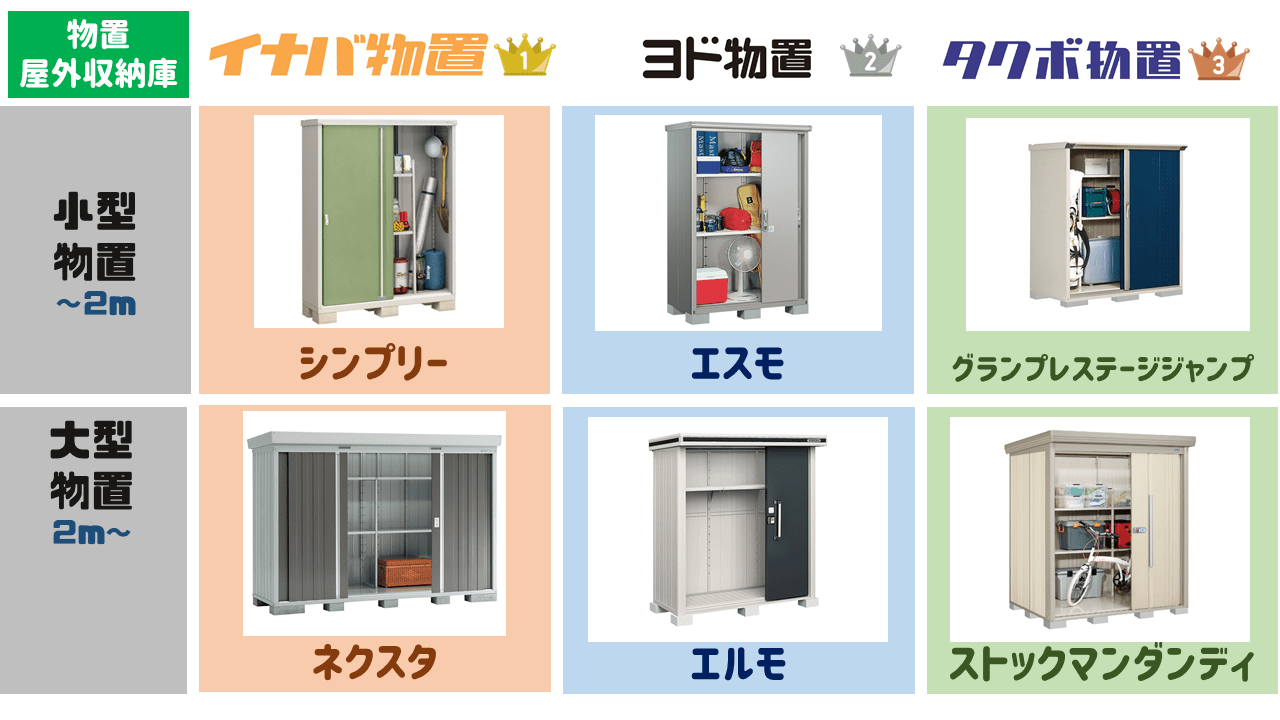

主要3メーカーさんの商品の勾配の位置を、まとめてみました。

見ていただくと分かりますが、大半のメーカーさんのものは勾配が後方。

つまり、物置の裏側に水が流れる仕様です。

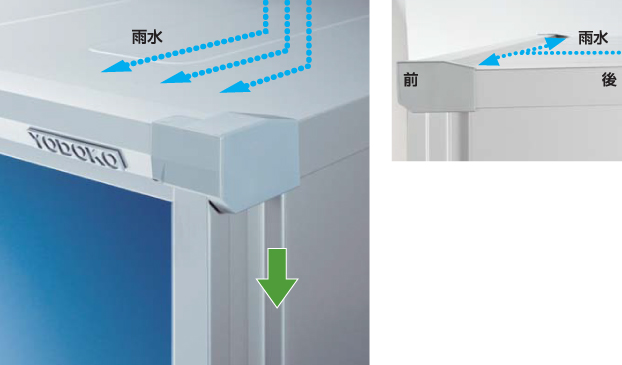

一方、ヨド物置(ヨドコウ)さんの「エスモ」だけは勾配が前方です。

エスモのような前勾配だと、雨水が物置の背面ではなく前方(扉側)に流れます。

だから湿気や外壁の汚れも、あまり気になりません。

壁に沿って物置を設置したい場合は、「エスモ」を推奨します!

前方といっても扉の前に垂れ流しではなく、左右に分かれて壁伝いに流れ落ちるのでご安心を。

というかぶっちゃけ、雨の日に物置を使うことはほぼありませんw

なので勾配が前方に付いていても、全然大丈夫ですよ。

もっと大きめの物置を探している場合は、タクボさんの「ストックマン ダンディ」がいいですね。

雨樋が標準装備されているので、壁沿いに置いても湿気が気になりません。

雨樋は他のメーカーさんでもオプションで用意しているので、気になる方はチェックしてみてください。

ただ他のメーカーさんだと「雨樋が欲しい」と言わないとなかなか提案してもらえません…。

雨樋を付けたい方は、忘れずに相談してくださいね!

2.扉の開き方

扉の開き方も、商品によって多少違います。

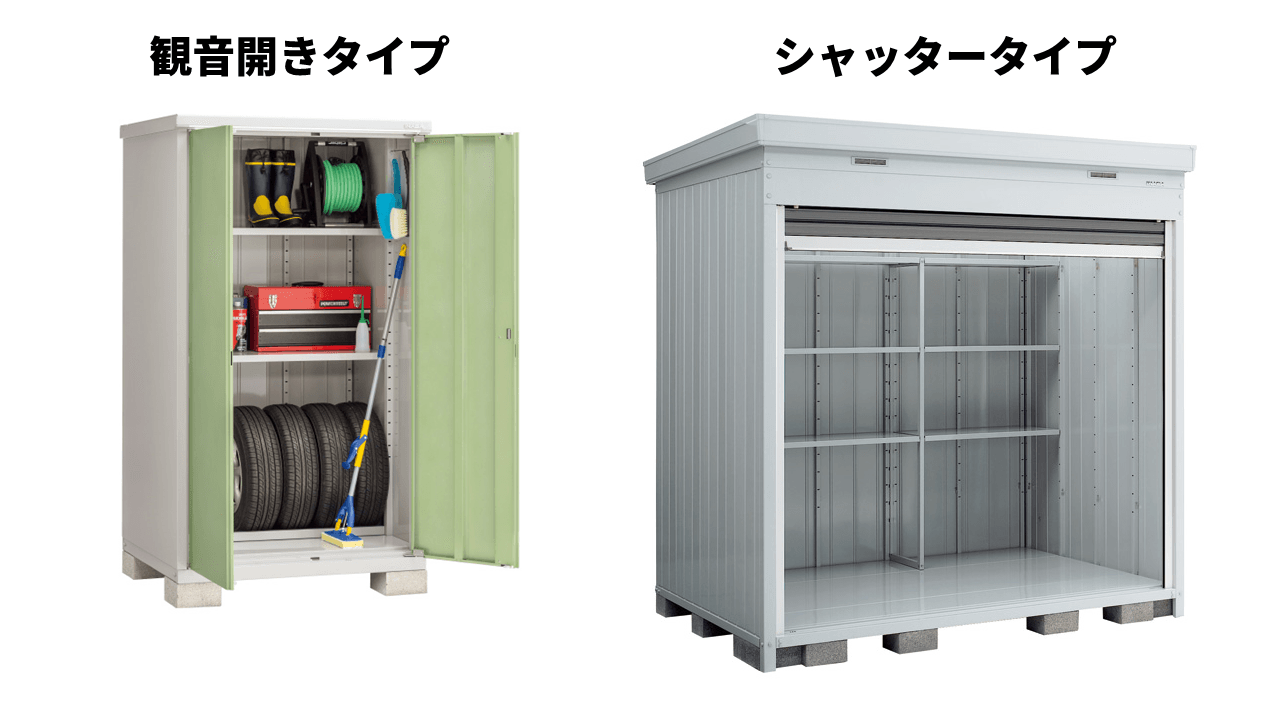

よくあるのは、こういった引き違いのタイプ。

ですが、こういった観音開きのタイプやシャッタータイプもあります。

扉の開き方は、

- 収納するモノ

- 扉の前のスペースがどれぐらいか

などを基準に、好きなものを選んでいただいて大丈夫です。

3.置いた場所からの見え方

あとは、物置が外からどのように見えるか…も気にしたいところ。

最近でこそおしゃれな商品は増えてきていますが、やっぱり地味な物置が多め。

人目に付くところに置くなら、デザインにはこだわっておきたいですね。

ちょっと予算はかかりますが、たとえばこんなおしゃれな物置がありますよ。

予算を抑えておしゃれにするなら、扉のデザインが変えられる物置もおすすめ。

先ほども紹介した、ヨドコウさんの「エスモ」「エルモ」は、扉を木目調に変えられます。

かけられる予算も踏まえて、どんな見た目の物置にするか考えると良いですよ。

我が家に合うものが見つかる!おすすめの物置12選

物置はリーズナブルから高級なものまで、種類がたくさん!

先ほども紹介したように、おしゃれなデザインのものも増えてきました。

以下の記事で庭ファンおすすめの物置を12個、厳選して紹介しています。

コスパ重視のものも見た目重視のものもピックアップしています!

予算やお好みに合わせて、お気に入りを探してみてくださいね。

設置場所のトラブル防止は正しい物置選びから!

意外と設置場所によるトラブルは多いと、分かっていただけたのではないでしょうか。

設置場所でトラブルを起こさないためには、まず物置選びを慎重に行うことです。

物置はDIYでも設置できますが、DIYしてもコストダウンにならない&転倒防止工事が必須。

なので、始めから業者さんに任せた方が無難だと言えます。

「物置みたいな小さな工事でもいいの?」と気にすることはありません!

プロに頼めば、きっちり対応してくれますからね。

安心して物置の購入から設置までを任せられる業者さんは、以下で紹介しています!

赤いボタンをポチッと押して、一度チェックしてみてくださいね。

\まずは、無料で優良外構業社を探す/

≫(無料)庭ファン推奨店に相談する

※見積は何度でも無料です。

以上、いかがでしたでしょうか。

できるだけ噛み砕いて説明したつもりですが、一般的な内容になってしまったり個別な質問・疑問がある場合は、公式LINEで個別に相談いただけるほうが詳しい回答ができると思います。

ご質問は翌日までには回答するように心がけていますので、よかったらご利用ください。

外構を安くするためのお得な情報があります!

いかがでしたでしょうか?

庭ファンの過去の経験や考えていることを全部出し切って紹介しました。

外構を検討している、すべてのひとに応援したくコンテンツを配信しています!

外構工事はそのお家によって、訪問する業者さんによって値段が大きく変わるので、ぜひ庭ファンに見積書を見せてください。

庭ファン自身も外構の見積もりを作る人なので外構工事の相場価格も理解しています。

しかも、金額が比較できるだけじゃなくて…実は、失敗しそうな・後悔しそうな部分を指摘します!

こっちのプランのほうが良いというのは指摘を受けてはじめてわかりますね。

しかも、何度も話し合いすることで気づかないうちに、安心して任せられる業者さんか自分でわかるようになれます。

だから、庭ファンにご相談ください。

この限定リンクからご依頼いただいた方、限定であなたの家に合ったプランのチェック・アドバイスします。

安心できる業者さんの見積もり+庭ファンアドバイス=これが一番安心です。

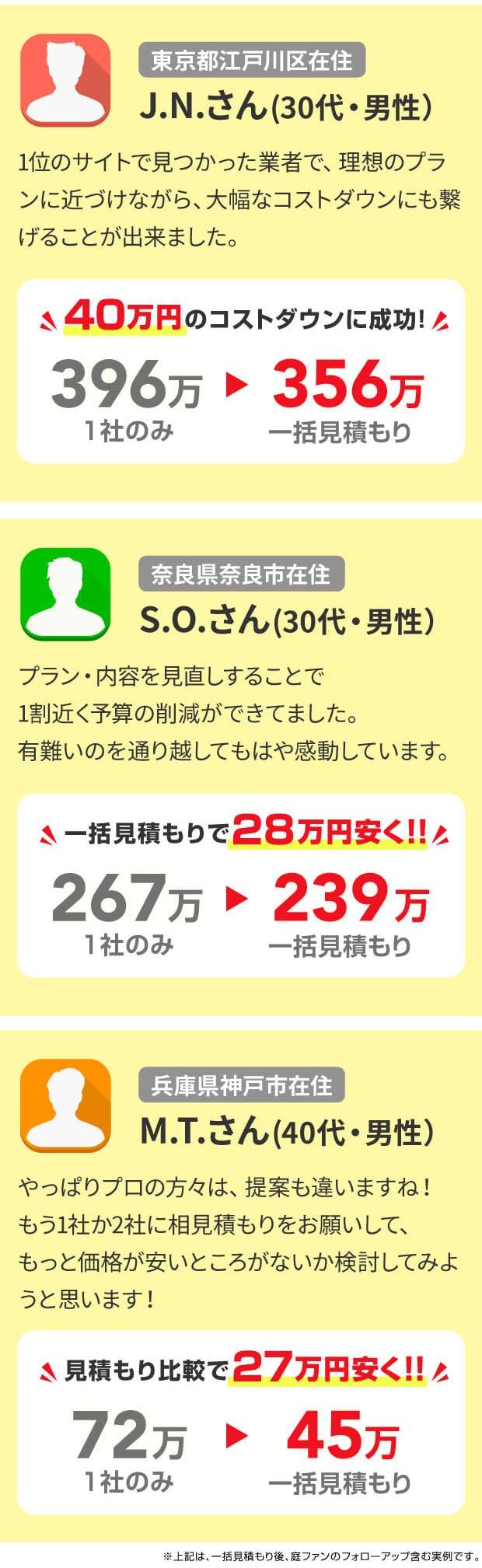

実際にアドバイスを受けた方は、大きな節約につながりました!

\節約できたお金でなにできる?/

\諦めていたオプションや便利な時短家電も!/

まったく同じ商品でも業者によって何万円も差があることもよくあるし、

相見積もりを取らないと、価格が安くなることにすら気がつけず、知らないと損するかもしれません。

たった、打ち合わせの1〜2時間で、数十万円やすくなり、使い勝手の良いプランも手に入る可能性も高まります。

残念ながら、業者さんの比較は、契約したあとではできません…

まだ、見積もりを依頼していない、今なんです!

庭ファンがアドバイスするにも、比較するにも見積書が必要です。

外構業者さんを見積もり相談するところから始めてください。

ぜひ、このリンクから見積もり依頼をしてください。

※このリンク限定で、庭ファンの無料アドバイス特典をおつけできます。

※他の方法から依頼されると状況を確認できないため、サポートができません。

「業者探しがめんどくさい、時間がない」

「どこがいいかわからない、見積もり良し悪しがわからない」

とはいえ…比較って忙しいし、時間がない…

わかります…、庭ファンも三児の父です。毎日バタバタします。

庭ファンのサイトはマジデ1分で入力が終わります。

余計な項目を設けず、必要最小限のシンプルなフォームにしました。

これだけ!

そして、手元に見積書が揃ったら庭ファンにこのフォームからお知らせください。

※注意※

アドバイスは、庭ファンの紹介した業者様限定です。

自分で探した業者様の場合は、別途外構見積もり診断サービス(有償:5万円~)をご利用ください。

いただいた見積書・図面を見て、あなたにぴったり合わせたアドバイスをご回答申し上げます。

アドバイスの内容と質は、いままでにご覧いただいたブログで期待いただけると思います。

あなたのお家のプランに適用させたあなた専用、総まとめになる見込みです。

期待できませんか?

ご満足いただけると、自信アリです。

庭ファンからの無料アドバイスがほしい!という人は、外構業者さんをまず見積もりを頼むことから始めてください。

こちらのリンクからお申し込みいただいた方限定で、このアドバイスは無料で行ってます。

本当にお得です。

安心できる業者さんからの見積もりと庭ファンの全力アドバイスで、後悔しない外構に近づられると思いませんか?

ぜひ思い描いた外構に近づくために、庭ファンがお手伝いします。

手伝ってほしい方は、このリンクから見積もり依頼をして見積もり依頼が終わればこのフォームからお知らせください。

ぜんぶ自力で頑張って失敗するかもしれない

アドバイスなしで、何百万円もムダになるのか

…どちらがいいですか?

今ならまだ、大丈夫!

ここから始めてください。

最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。